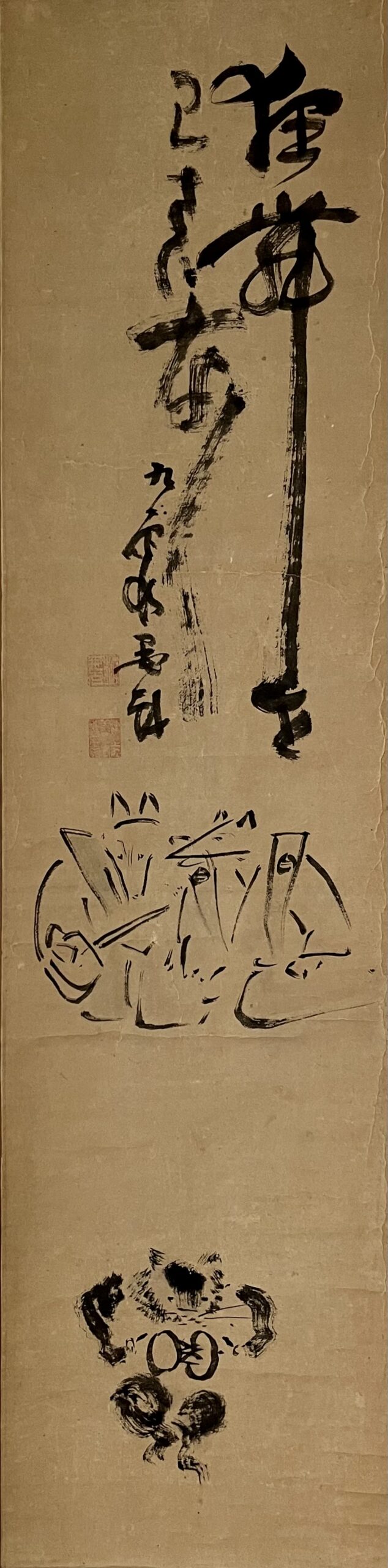

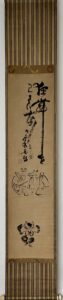

本紙 約106 × 26㎝

軸装 約172 × 29㎝

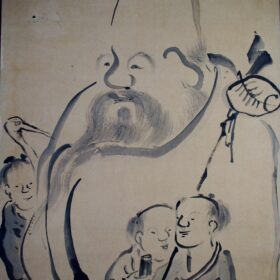

紙本淡彩

□

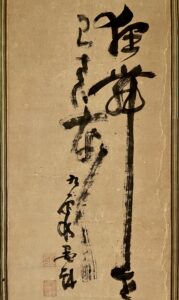

狸舞せ わさ(技)はなく

九霞墨戯

□

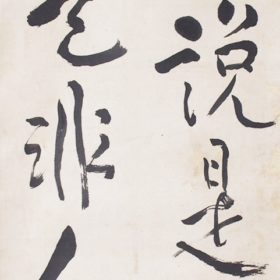

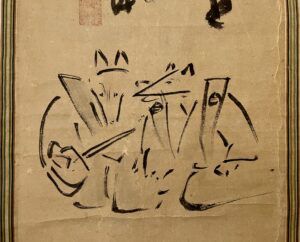

裃を付けた狐が二匹。

一匹は三味線を弾き、

一匹は膝に手を載せて、一曲呻っているようです。

それに合わせて、

狸は踊りながら、

お腹に載せた太鼓を撥で叩いています。

山水画に比べ数は少ないですが、

大雅は戯画・おとぎ話を題材にした作品も描いています。

袴姿に裃をつけて正座する狐と対照的に、

狸は毛むくじゃらな手足をだして滑稽な恰好。

ちょっと肩が上がって両腕を丸くしているのは、

まん丸なお腹を輪郭で表わしているのでしょう。

「狸舞わせ 技もなく」

ってどういう意味でしょう?

(単純な)狸なんか、簡単に躍らせちゃうよ、

(→簡単に他者の言葉に踊らされるな)

の意でしょうか。

大雅は白隠禅師に参禅しています。

臨済さんは

「人に騙されるな、見性せい」

とおっしゃっいました。

その禅の教えを、大雅らしく、

深刻ぶらずに現したのかもしれません。

洒脱な作品です。

シュッとした線のスマートな狐に比べ、

狸はいかにも不細工な姿。

それを、少ない筆致で見事に表現しています。

「墨戯」ー戯れに描いた、と言いながら

深い精神に通じる何かが、

大雅だけしか到達しなかった画力によって現われています。

追記

狂言の演目に「狸腹鼓/たぬきのはらつづみ」があることを、

有識者の方にご教示いただきました。

江戸時代後期に、井伊直弼が古作を改訂し、

通常は「彦根狸」と称され、非常に難しい演目だそうです。

大雅の時代には、古作の狂言として、庶民に親しまれていたのかもしれません。

◆

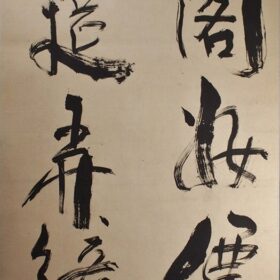

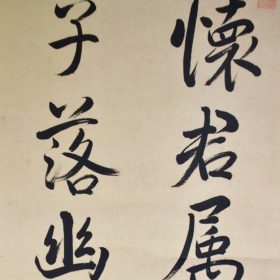

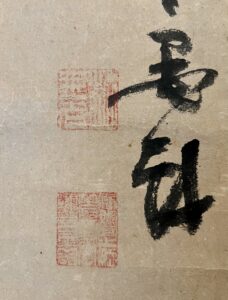

款《九霞墨戯》

この、「霞」をうんと縦長に書く描き方は、

30才代中~後期の款記です。

いかにも遊びのある姿です。

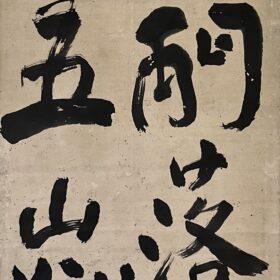

「池橆名」白文方印

この印章は《白糸瀑布真景図》(個人蔵/2018年京都国立博物館池大雅展図録№114)

に捺されています。

40才頃の作品とされています。

「新嬪面上濡笑靨一宮鏽暮裏行」白文長方印

この印章は、

出光美術館所蔵《布袋童子図》、

《倣董太史富岳図》(個人蔵・2018年京都国立博物館池大雅展図録№112)

に捺されています。

出光作品は20才代末、富岳図は30才代前期の作品と考えられています。

款記の書き方、印章から、

30才代中~後期の作品と推測します。

狐の裃には藍が薄く着色されていて、

センス抜群の一幅です。

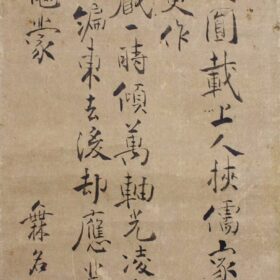

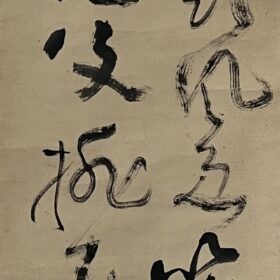

大雅堂五世 定亮鑑定書二重箱付

大雅と妻の玉瀾が亡くなったあと、大雅を強く思慕した門人たちは、

二人の住まいのあった真葛ヶ原に《大雅堂》を建て、

大雅の遺愛品・作品を残し伝えました。

本作品で箱の蓋裏に鑑定を書いた定亮は、

その堂主5代目で、大雅作品の鑑定人です。

大雅堂は明治19年(1886)、円山公園の造成に伴いなくなります。

その後、最後の堂主・六世霞邨から大雅の遺品を譲られたのが、

池大雅美術館創立者の佐々木米行氏です。

氏のコレクションは、京都府に寄贈され、現在は京都府蔵となっています。

作品本紙右側に、きつい縦皴がございます。

他にも折れや経年による汚れがございますが、

シミはほとんどなくきれいです。

お問い合わせください。

□

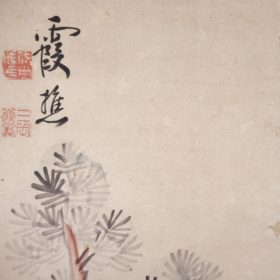

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。

□

狐の下も折れがございます

□

□

□