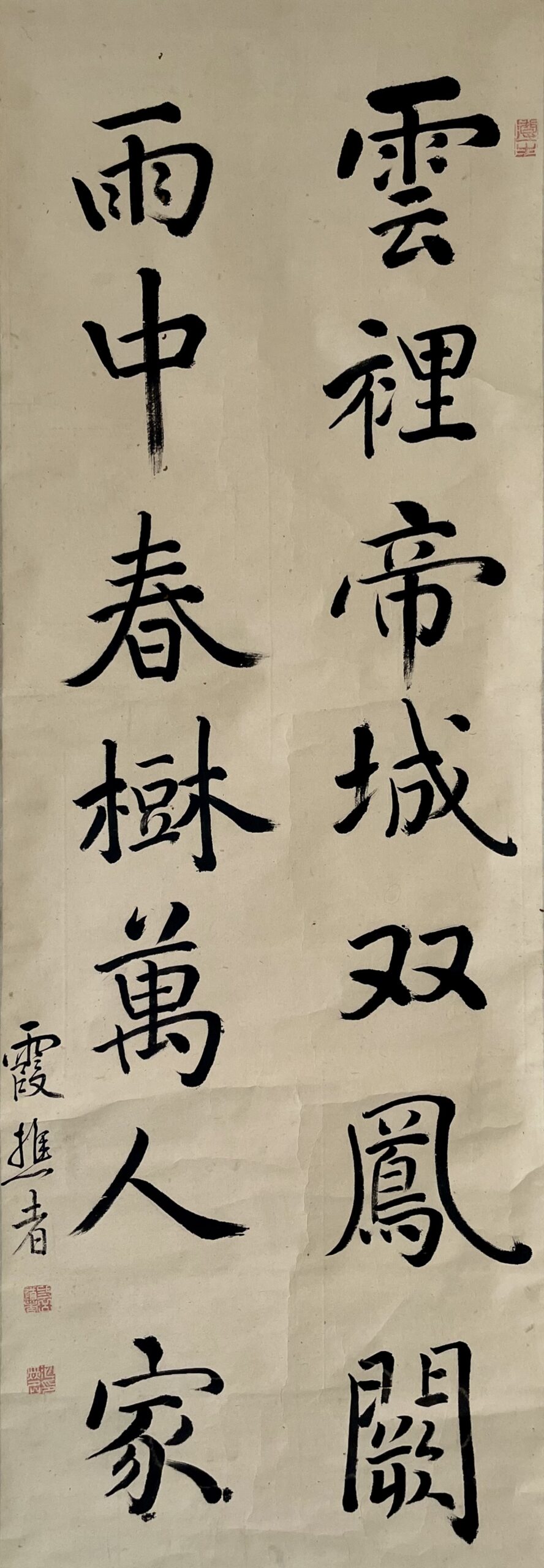

本紙 約111,5 ×39,1㎝

軸装 約168 ×34,3㎝

紙本

□

雲裡帝城双鳳闕

雨中春樹萬人家

□

盛唐を代表する詩人・王維(~731)の

「奉和聖製従蓬莱向興慶閣道中留春雨中春望之作応制」

聖製「蓬莱より興慶に向かう閣道中の留春にて、雨中春望の作」に和して奉る応制

の中の二行。

雲の中から帝城は鳳凰の飾りを聳えさせている

雨が降って春の樹々が青々として家々を覆い隠している

□

「聖製」は天子がお作りになられたの意です。

皇帝が作った詩に応えて、王維が作った詩。

霞や雲が立ち込める街を俯瞰し遥々とした視点。

春の雨ですくすくと葉を茂らせる都の家々の樹々。

悠々として清澄な詩です。

楷書で書かれています。

肥痩や、派手な動きのない楷書で魅せることは、非常に難しいこと。

「城」「鳳」「春」の

上から左右に下ろされる筆が丸みを帯びていて、

皇帝の世の繁栄とか、平和とか、

春の心地よさとか、そんなことをそれとはなしに感じさせます。

同じ詩文を横長の紙面に描いた作品が、

池大雅作品集(中央公論美術出版/昭和35年)に所載されています。(作品№743)

某大企業の創業者のご所蔵となっています。

「雲」「裡」「双」「中」はほぼ同じ文字姿です。

《この詩を書く時はこの書き方》が、

大雅の中で定まっていたように思われます。

また、本作品は横幅39,1㎝に二文字、

作品集掲載作品は、縦55,5㎝に三文字配置されていますので、

一文字はほぼ同じ大きさと考えてよいでしょう。

款記「霞樵者」

関防印〈遵生〉朱文長方印は、30才代後期~生涯使われた印章。

「池橆名印」白文方印

「弎岳道者」白文方印

この2印は、30才代後半から使われ始め、40才代で非常に多く使われ、

50才代、最晩年まで使われた印章です。

ペアで捺されることが多いです。

池大雅作品集(昭和35年・中央公論美術出版)掲載682画作品の内、

64作品にこの2印がペアで捺されています。

大雅の書は、江戸時代、お手本として出版物になったほど。

楷書として、芸術的に完成された形に高められた書姿です。