5月4日は池大雅の302回目の誕生日!

4/24(木)~5/10(土)

久しぶりに大雅作品の大セール決行いたします!

川端康成、梅原龍三郎、伊東深水、谷川徹三等々

一流の文化人、画家たちが心を鷲摑みされ、愛藏した大雅の作品。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は、

大雅が最も多いことは、現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品。

同じく国宝に指定されている「楼閣山水図屏風」(東博蔵)は、一橋徳川家旧蔵品です。

大雅は多作です。

20才代で有名になり、旅が好きだったので、全国区で大人気!

身分の高い、お金にいとめをつけない依頼者には大作を、

市井の庶民の求めには小品を、

依頼者の求めに応じて様々に作品を制作したんです。

子供の時から亡くなるまで、描くのが書くのが好きで好きで堪らなかった!

リーズナブルでも素晴らしい作品がございます。

誰も傷つけない、

見る者を優しく深く包み、ギュッと強く心を掴んでくれる大雅の書画世界。

この機会に是非ホンモノをお手になさってください!

勿体つけても、宝の持ち腐れ!

30%~最大50%Off!!の大セールです。

◇作品ご紹介◇

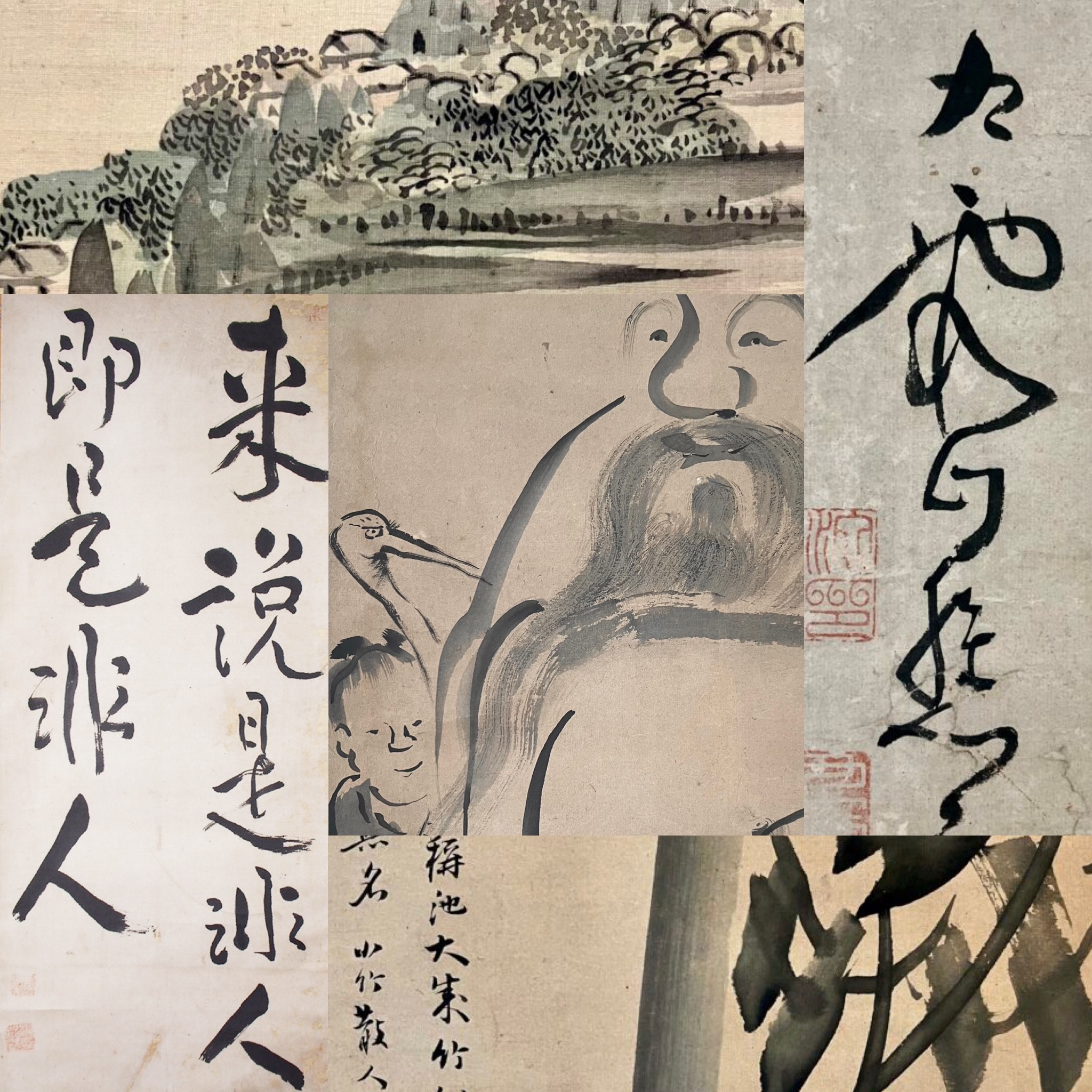

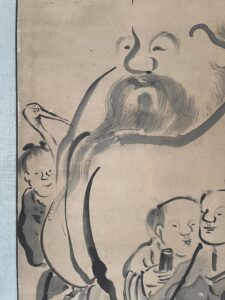

◆1◆

◆南極寿星図◆

三人の童子と鶴を連れた南極老人。

「寿星」とも表わされ、南極老人星を神格化した神様です。

中国では古来、この神様が現れると天下が治まるとされ、

鹿をお供に連れ、

寿命を記した巻き物を持っているのが定番。

本作品では、巻き物は童子の一人が持っていますね。

水分をたっぷり含んだ太い単純な筆致で描かれます。

お鬚と鬢は、極々細い筆跡で柔らかく表現されています。

出光美術館ご所蔵の

【寿老四季山水図(五幅対】(川端康成旧蔵)は、

延宝11年(1761)、大雅38歳の作品で、

五幅の、中心の一幅に、樸童と鶴を伴った南極老人が描かれます。

切れ長で下がった目尻、

細い細い毛足の垂れた眉、

こんもりと柔らかな口髭など、

本作品と非常によく似た表情です。

長い杖に、亀の甲羅のようなものが付いているところも

その杖を童子が持っているのも同じです。

本作品の落款の

《九霞山樵写》の書き方は30歳代後半の姿で、

出光作品と同時期に描いたと考えてよいでしょう。

この後ろで踏ん張っている眼付きの悪い鶴は、

旧池大雅美術館コレクション作品(京都府蔵)にも表れます。

《霞樵》朱文連印

この印章は、30才代から生涯使われ、最も使用頻度の高い印章の一つです。

池大雅作品集(昭和35年中央公論美術出版)掲載の画作品では、

682作品中146作品に使用されています。

弊店が入手してから

修復仕立て直ししてございます。

本紙に傷み、皴、汚れがございます。

画像でご確認ください。

◆他の画像はこちらをクリック◆

本紙 110 ×37㎝

軸装 183 × 49,7㎝

紙本墨画

時代箱付

¥495,000 →40%Off ¥297000!

消費税・送料込

◇

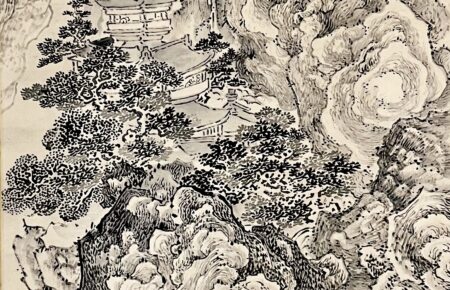

◆2◆

◆張籍詩谿居図◆

張籍は唐時代(8~9世紀)の詩人。

作品集・張司業詩集八巻があります。

本作品に書かれた五言律詩は、詩集の中の一つです。

この作品を見た時、すぐに思い浮かんだ作品がありました。

《重文》洞庭赤壁図巻(京都国立博物館蔵)

明和8年(1771)・大雅49歳の作品です。

縦55㎝余りの3m近い巻物で、

本作品と同じく絹本に、

洞庭湖に浮かぶ島々に様々な樹々が繁っています。

こんもりとした樹々の中に、人の住む家の屋根が姿を見せます。

多作な大雅ですが、このような描き方は稀です。

洞庭赤壁図巻においては、非常に濃い着色で、樹々の繁茂を描いていますが、

本作品では透明な色彩に、漆黒の墨で細部を顕しています。

樹木の種類によって描き分けた葉の茂み。

この上なく素晴らしい表現です。

遙かな遠山が、没骨で横に長く長く引かれている手法も、

洞庭赤壁図巻と本作品の共通点です。

図巻(巻き物)は非常に横長な画面ですので、遠山は横に並んでいて、

本作品は縦長ですので、

遠山は縦に並んで奥行きとなっています。

透明感のある奥深い緑の樹々のある水辺の地。

穏やかな谿居の様子、

遙か彼方まで続く景色。

見る者の心に清風が吹き抜ける、なんて気持ちのいい世界。

大雅にしか描けなかった画世界です。

胸が痛いほど美しい。

右上に、手前の崖が姿を見せることで、

額縁のような効果を上げると同時に、

手前からジグザグに画面構成され、

画の中の世界がずーっと遠く、

見えない程遠くまであることを感じさせます。

上質な墨で丁寧に書かれた詩文の書も見事です。

〈深濘池氏〉白文方印

〈橆名〉白文方印

この印章は、年記のある作品では、

「雲林清曉図」宝暦9年(1759/大雅37歳)の作品、

「朝鮮通信使行列図」宝暦14年(1764/大雅42歳)以降、に捺されており、

30歳代と40歳代前期と考えらる作品に捺される印章で、

「深濘池氏」と「橆名」は、

同じ印材の両面です。

関防印の〈遵生〉朱文長方印は、

30歳代後期~生涯使われた印章。

この3つの印章が同時に捺された作品例は、

池大雅作品集(昭和35年中央公論美術出版)№200「車前草(オオバコ)図」。

紙本墨画のこの作品には、車前草に、

本作品と同じ張籍の七絶が書され、

「右唐人張籍答開州韋使君寄一絶」と記されています。

大雅の絹本着色作品は数が少ない上に、本作は名品中の名品と存じます。

印章と謹直で充実した筆致から、40歳代前半の作品と考えます。

汚れ、傷みはほぼ見当たりません。

上質な金糸の緞子の中廻し裂に、

金襴の天地一文字裂の表具。

本紙 約97,6 ×33㎝

軸装 約182,5 ×48,9㎝

絹本著色

京都岡墨光堂の口巻紙附属

時代二重箱

¥1,500,000 ⇒50%Off ¥750000!!

消費税・送料込

◇

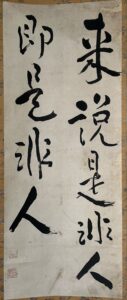

◆3◆ 「来説是非人即是非人」

「来説是非人即是非人」

来りて是非を説く人は

即ち是非の人

でしょうか。

右上に関防印、

左下に印章がありますので、

完成された一つの作品であることがわかります。

大雅らしい非常に魅力的な書。

不要な力みが全くなく、

自然体の文字の姿です。

「この方は立派だな」

「人間ができている方だな」

って方は、

全く偉そうにもなさらないし、

厳つい身なりでも、きつい表情もしていない。

声高に主張もしない。

大雅のこの書は、そんな人物のようです。

「人」

という字は、ひときわ濃くはっきりと書かれています。

竹屋町裂がふんだんに使われ、

旧蔵者岩崎巴人(いわさきはじん)の、この作品への尊敬、愛情が感じられます。

関防印の〈遵生〉朱文長方印は、

30歳代後期~生涯使われた印章。

「九霞樵者」白文方印は、

40才代作品に数多く捺され、最晩年まで使われています。

「池橆名印」白文方印は、30才代後半から最晩年まで使用された印章です。

重文・白雲紅樹図(相国寺承天閣美術館蔵)、五君咏図、

瓢鮎図(出光美術館蔵)にも捺されています。

ちなみに、この印章はよく似た陰影の印章が他に2つあるんです。

岩崎巴人(1917~2010/僧侶・日本画家)の極箱付

本紙 65,5 ×26㎝

軸装 140 ×38,2㎝

紙本

¥220,000 ⇒40%Off ¥132000!

消費税・送料込

◇

◆4◆

◆水墨蘭石図双福◆

左幅には、岩から生えたひと際大きな蘭。

豊かな長い葉を、向かって左から吹く風に大きく踊らせています。

なんてダイナミックな動きの描写。

たっぷりと水を含んだ筆の伸びやかなこと!

墨の美しい色に心奪われます。

蘭の花が、植物というよりも、小動物か昆虫の顔のようなのも、

大雅の特徴の一つでしょう。

画の中で生きて蠢くようです。

右幅がこれがまた素晴らしい!

こんな大雅作品、他にあったかしらと思います。

右幅の主役は、大きく複雑な穴を持った太湖石です。

胸騒ぎを覚える、奇奇怪怪な姿。

青墨で、水分たっぷりの太い太い筆で描かれた岩の輪郭と、

割れた筆先で幾重にも奥ゆきを表現した複雑な穴、

その穴から、うるうると見える裏側の蘭。

異世界へ連れて行かれそうです!

岩の側面に生える蘭達は、自由奔放な姿です。

それがまた、奇異感を増幅させています。

優雅な左幅。暴れん坊の右幅。

並べて一緒に見られることで、

お互いの魅力を引き出し合う一対です。

左幅上部の款記は

「九霞山樵写」

「九」が小さく、

「霞」が自由奔放な姿で、下部が「あ」的で右下に極端に下がるのは、

30才代後半から40才過ぎまでに多い書き方。

「池橆名印」朱文方印

「九霞山人」白文方印

共に、30才代後半に使われ始め、40才代で多く使われた印章。

同じ印材の両面で、ペアで捺されることが多いです。

国宝「楼閣山水図屏風」(東博蔵)にも、

重文「蘭亭曲水・龍山勝会(りょうざんしょうかい)図屏風」(静岡県立美術館蔵)にも、

この2印はペアで捺されています。

¥300000 ⇒40%Off ¥180000!

消費税・送料込

本紙 124 ×48,5㎝

軸装 185,5 ×64,5㎝

かなり大きいです

紙本墨画

箱無し

◇

◆5◆

◆竹図 小竹散人賛◆

真ん中に一節一筆ですーっと描かれた竹は少し撓(しな)っています。

葉が左から右へなびいていて、

強い風で幹が撓んでいるとわかります。

竹の葉を井桁(#)状に描くのは、

大雅の特徴の一つです。

葉っぱの先に、風で飛ばされる葉の軌道を描くのも、

大雅独特の竹の描き方です。

画世界の中で、さわさわと音を立てる葉を見事に視覚で表現しています。

紙の真ん中に

「三岳道者池無名寫」

と款記されていますね。

この位置は、竹が撓らずに真っ直ぐに立っていたら、

竹の幹で隠れてしまう場所です。

風で竹がギューッと撓(しな)った一瞬、

竹の後ろの落款が見える。

竹は実際に三次元に存在するもので、

落款は、画世界という二次元の世界にあるもの。

二つの次元が、

大雅の中で、関係性を持っています。

遊び心が発揮された作品です。

賛を書いたのは、

篠崎小竹(しのざきしょうちく/天明元・1781~嘉永4・1851)

儒者・漢学者・書家です。

大阪の私塾《梅花社》の二代目で、門弟が多く、

当時とても人気・権威がありました。

頼山陽との強いつながりも有名な方です。

小竹に賛を書いてもらうと作品にハクが付きましたので、

この大雅作品の所蔵者が、

後から、小竹に着賛してもらったのでしょう。

折れはございますが、きれいなコンデションです。

文人画らしい凝った造りの軸先が付けられています。

風の強い日の空を思わせる美しい色の中廻し裂と

常緑の竹の緑の天地裂、

画の動きを際立たせる貼り風帯。

センスの良い表具です。

「貨成」朱文方印

「大雅」白文長方印

紙 約113 × 26,7㎝

軸装 約183 × 36,1㎝

紙本墨画

時代箱

¥180,000 ⇒30%Off ¥126000!

消費税・送料込

◇

◇

他の作品で、「も少し安かったら手が届くのになぁ!」

の時は、

お気軽にご相談ください♪

お問い合わせをお待ちしております。

先行予約も受け付け中!

◆他の作品はこちらから◆

◆お問合せフォーム◆

電話/ 075-541-5128

4/24(木)~5/10(土)

11:00~18:00

会期中に休業日・留守の時間がございます。

4月24日(木) 11:00~18:00

25日(金) 11:00~18:00

26日(土) 11:00~18:00(留守の時間有)

27日(日) お休み

28日(月) 11:00~18:00

29日(火・祝) 11:00~18:00

30日(水) 11:00~18:00

5月1日(木) 11:00~18:00

2日(金) 11:00~18:00

3日(土・祝) 11:00~18:00

4日(日) 11:00~18:00(留守の時間有)

5日(月・祝) 11:00~18:00(留守の時間有)

6日(火・祝) 11:00~18:00

7日(水) 11:00~18:00

8日(木) 11:00~18:00

9日(金) 11:00~18:00

10(土) 11:00~18:00(留守の時間有)

今後予定変更の場合がございます。

恐れ入りますが、最新の営業日時をご参照ください。

骨董水妖

〒605-0089

京都市東山区古門前通大和大路東入元町367-4杉山ビル3F