長径 約4㎝

短径 約3,1㎝

高さ 約4,5㎝

□

初代真葛香山

天保13(1842)~大正5(1916)

本名/虎之助

父・長造は楽焼を生業として、青木木米の元で学んだ人。

長造は、当時跡取りのなかった木米と(長造に)子供が生まれたら木米の跡取りにと、約束を交わすほどの強い絆でした。

父長造や兄達亡き後、虎之助は紆余曲折を経て、横浜に窯を移し、

明治6(1873)のウイーン万博に出品するため、

焼き物の表面を盛り上げて、蟹や鳩などの小動物を立体的にリアルに表現する装飾陶磁器を制作。

高い評価と爆発的な人気を得ます。

明治9(1880)、フィラデルフィア万博で、大賞を受賞。

明治の装飾工芸を代表する、陶芸家の一人。

帝室技芸員。

二代真葛香山

安政6(1859)~昭和15(1940)

本名/半之助

明治21年家督相続

□

烏帽子の形の香合です。

全体に施された細かな凹凸。エッジがキレキレです!

内側には影響していませんので、表面から丁寧につけられています。

薄く成型された非常に繊細な作品です。

初代香山の父、長造の時代、

京都は、仁阿弥道八、奥田潁川、永楽保全らの名工が出現し、

乾山・仁清の伝統を持つ京焼が、盛り上がった時代です。

長造は、仁清の色絵磁器、茶碗・水指・香炉・香合を写しています。

それは、香山に継承されていますね。

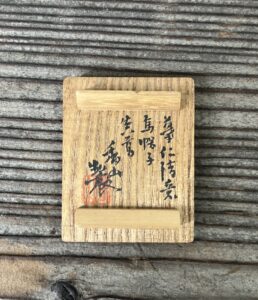

本作品の裏に捺された印章「真葛」小判印は、

明治中末~昭和34年までの使用印。

箱蓋裏の墨書きは、

摹仁清意

烏帽子

真葛

香山製(「香山」朱文方印)

「摹」は「もす」。

真似るの意で、写したことを意味します。

初代か二代かは判別できかねました。

初代香山は、12歳で大雅堂義亮(よしすけ/大雅堂を作った月峰の子)に書画を学んでいます。

義亮の依頼で筆洗を作るに当たり、

白い焼物の内側に龍を浮き彫りして表したところ、

筆を洗った黒い水が浮き彫りにかかる意匠をとても褒められた、と逸話が残されています。

国家プロジェクトとして、万博に出品する作品を制作する時、

当時は、金銀彩をふんだんに使用した焼き物が海外で高い評価を得ていたんですが、

「金銀を海外へ輸出させることは国家的な損失」

と考えた香山が、金銀に頼らずに「海外にうける」装飾として始めたのが、

生きものを超リアルに表現して浮彫にした装飾陶磁器です。

子供の頃、先生から称賛された記憶が、

世界から羨望の的となる焼き物「真葛焼」を生み出したのかもしれません。

共箱

¥165000

消費税・送料込

□

真上から

□

□

蓋の桟も良い造りです

蓋の桟も良い造りです

布付き