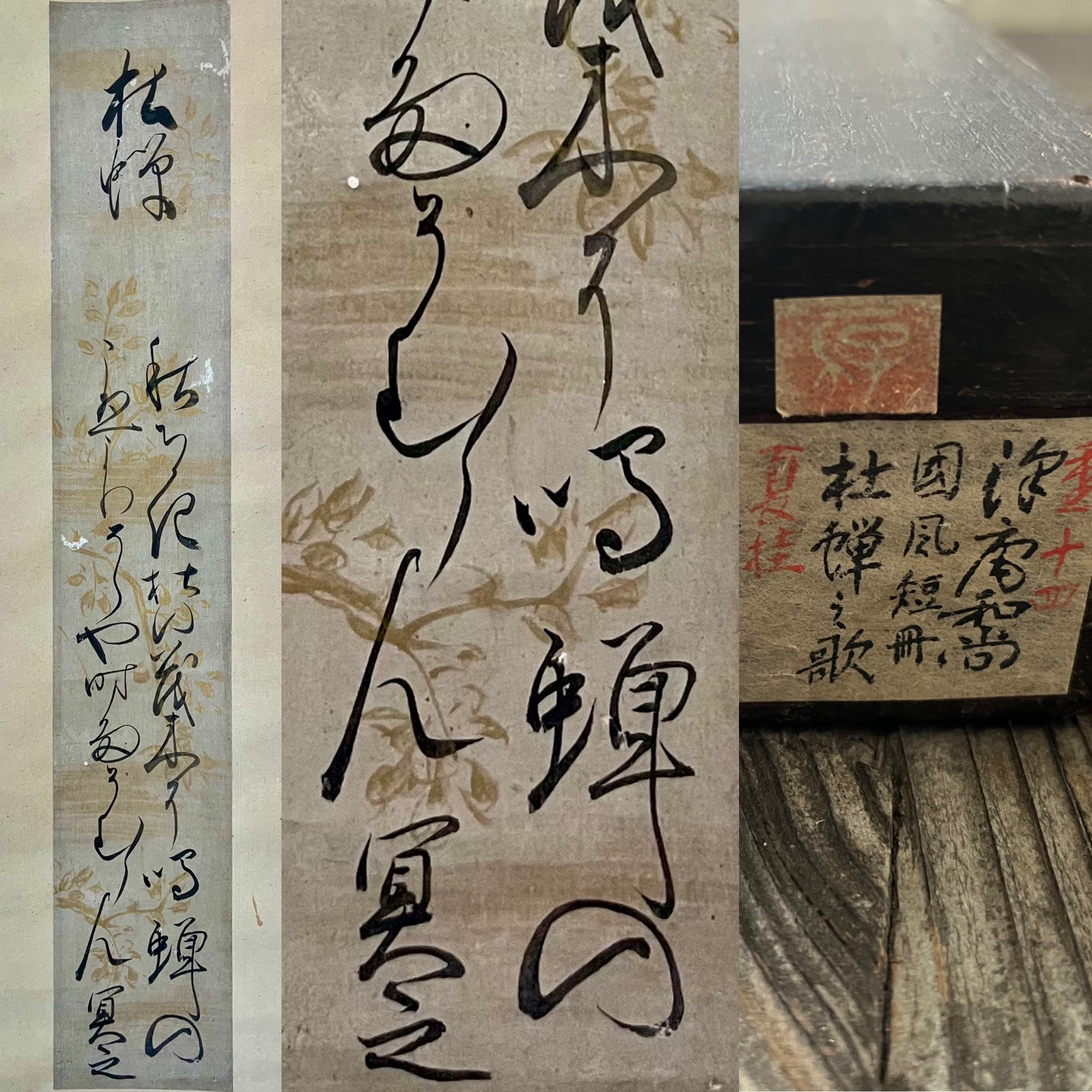

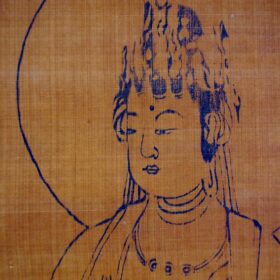

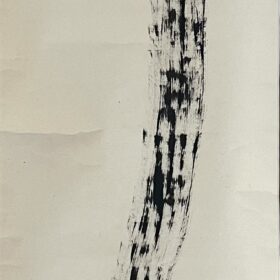

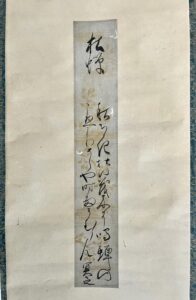

短冊 約36 × 6㎝

軸装 約149 × 25,6㎝

紙本

□

澤庵宗彭

(たくあんそうほう)

天正元年(1573)~正保2年(1646)

たくあん漬けの澤庵さんです。

短冊の左下に書かれた「冥之」は、澤庵さんの字(あざな)です。

あまりにも有名すぎるため、本当に存在していたことが実感しにくい澤庵さん。

私にとっては、仮面ライダーと同じくらいの実在感でした。

でも実際に存在していました。

沢庵さんは桃山時代から江戸時代前期の人です。

江戸幕府成立まで、朝廷との関係で確立していた大徳寺・妙心寺の決まり事や朝廷の権利が、

江戸幕府確立後、将軍によってはく奪され、

それに正面から抵抗した澤庵ら高僧たちは、京都から遠い本州最北の地に流されます。

その後、許され京都に戻った後、

流配中に澤庵さんに帰依した将軍家光によって、

失われようとしていた秩序・権利は回復されます。

これがいわゆる「紫衣事件」。

私が学生の頃は歴史の教科書に載っていましたので、

沢庵さんは、教科書で見た有名人。

そんな歴史上の人物も、

書いたものが残っていると、実際に《いた》と、認識できます。

書いたものに直接触れると、

本当に生きていた人だったと、理屈抜きに感じられます。

□

杜蝉

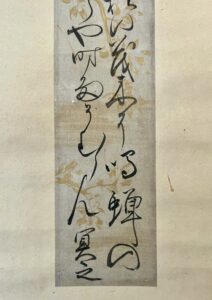

秋ちか起杜の茂木耳鳴蝉の

こ○よ利曽良や時雨曽むらん

(秋ちかき 杜の茂木に鳴く蝉の)

(こえよりそらや 時雨そむらん)

□

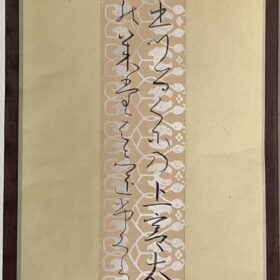

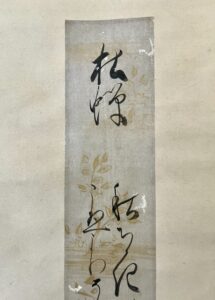

金彩で下絵の描かれた、上質で格の高い短冊に書かれた一首。

このような様式で一番有名なのは、

同じ時代の、宗達下絵・光悦書の巻物でしょう。

夏から秋に季節が変わろうとしている

林で蝉の鳴く声がしているけど、

空は秋の色になろうとしている

蝉は土の中で育つ時間が長い割に、地上に出て成虫となって生を謳歌する時間が短い生き物。

しかも秋がすぐそこに見える夏の終わりを詠んだ歌です。

必ず終わりのある人生(life)。

そんなことは知らずに精いっぱい生きる蝉。

時間の終わりを告げる空模様の変化。

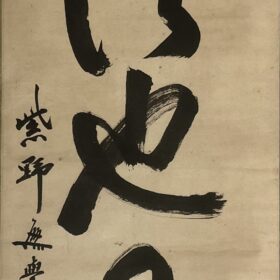

切ない内容ですが、澤庵さんの書き振りは、決してはかなくありません。

むしろ力強く、豪快です。

澤庵さんは、幕府に盾突いて、都から遥か遠い東北の地に流刑になっても、

その地の殿様を心酔させてしまったほどの禅僧。

その人間力が書に現れています。

「冥之」で、この作品の主が澤庵とわかる方は、

古典の心得のある方。

わかりやすいモノよりも、

鑑賞する側の素養を問われる作品を楽しめる方には、

価値ある作品です。

時代裂を使った格調高い表具。

本紙に虫穴がございます。

およそ400年前の作品です。

ご理解いただける方にはリーズナブルと存じます。

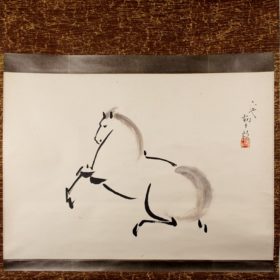

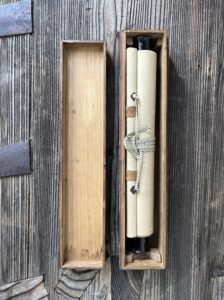

時代箱

《お問い合わせください》

□

□