◇茶箱

約10,5 ×17,8㎝

高さ 約11,8㎝

◇茶器

正玄作八代宗哲塗平棗

◇茶碗

祥瑞兎文

◇茶杓

飛来一閑作

◇茶巾筒

阿蘭陀写鳥花文

◇茶筅筒

飛来一閑作

◇帛紗

友湖製

◇茶筅立

四分一七宝透かし

◇菓子皿

◇香木

◇

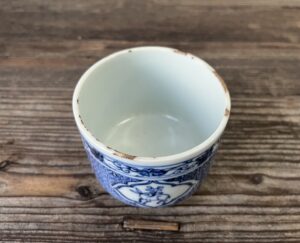

◇祥瑞兎茶碗◇

◇祥瑞兎茶碗◇

高さ 約7,2㎝

口径 約8,8㎝

祥瑞は、明末・崇禎年間(1628~44)を中心に、

景徳鎮民窯で焼造された磁器。

日本からお茶道具として注文され、舶載されました。

典型的な祥瑞の茶碗は、口縁の内側にも文様が施されている場合が多いですが、

本作品は中は真っ白です。

また、この兎の文様は、祥瑞より一時代前の古染付に多い図柄です。

透明感に満ちた濃い染付のコバルトの発色や、菱型の窓の周りを埋め尽くす密な地紋、

裏の四角く囲われた銘、畳付きに見える胎土から判断し、

祥瑞といたしました。

形も、古染付の雲堂手の器形に近いです。

過渡期の作品と思われます。

生意気な表情で、脚を長くぶらっとさせた兎。

花菱形に抜かれた窓は、二重罫線で枠取りされ、

その外側は緻密な模様を埋め尽くし、更に木瓜型の枠が取られています。

枠と枠を繋ぐ格狭間の内には、瓔珞を逆さにしたような装飾が描かれます。

口縁から下に、一巻き区画を取って、

唐草を巻いています。

艶やかでピタッとする、最高の手触り。

口縁に虫食いがございます。

無疵

◇

◇

◇

◇阿蘭陀写花鳥茶巾筒◇

◇阿蘭陀写花鳥茶巾筒◇

高さ 約6,4㎝

底径 約3,5㎝

乾山の作と考えられますが、銘はありません。

底の肌や少し見えている胎土は、乾山の阿蘭陀写し、印判で模様を施した角皿と同じ感じです。

葉を茂らせ、花の咲いた枝が周りをくるっと一周して、

顔の白い、羽根の青い鳥が止まっています。

無疵

◇

◇

◇正玄作 八代宗哲塗平棗◇

◇正玄作 八代宗哲塗平棗◇

高さ 約5,6㎝

胴径 約7,3㎝

千家十職の竹細工師・柄杓師の黒田正玄が竹で作り、

同じく千家の職方、塗師・中村宗哲が漆を施した平棗。

底裏に「正玄」の小判型の印が刻され、

「哲」と針彫りされています。

八代宗哲(文政11/1828~明治17/1884)の銘の姿です。

同時代の正玄は十代と考えられます。

竹の節を、蓋の上面と身の底に使った平棗。

竹は木材と違って素材に制約が多く、

肉も薄く、棗の上下のアールをつけるのは超絶な技術。

また、節の部分の自然で激しい凹凸によって、

程化された漆に濃淡が強く現れ、

原野のような力のある景色を見せています。

竹の繊維が水平に切られたことでできる、緻密なぽつぽつ模様も、

他の材では決して現れない神秘的な表情です。

派手な見映えではないだけに、これを取り合わせた旧蔵者の卓越したセンスが現れています。

身内/ 蓋裏

裏/ 銘部分拡大

同時に製作されたと思われる竹製塗木皿

棗には収まりません

◇

◇茶杓◇

◇茶杓◇

飛来一閑作

長さ 約4,4㎝

裏に「飛」の朱漆銘有り

◇

◇茶筅筒◇

◇茶筅筒◇

飛来一閑作

高さ 約9,1㎝

胴径 約4㎝

「飛」の朱漆銘有り。

一本紐を巻いたように、ほんのわずかな胴締めが抜群なデザインです。

◇

◇帛紗◇

◇帛紗◇

友湖製

約12㎝四方

折って見える側に福寿草の織模様

生地が薄いです。

◇

◇茶筅立◇

◇茶筅立◇

四分一七宝透かし

高さ 約2,5㎝

底径一辺 約2,7㎝

四分一(しぶいち)は銀に他の金属を混ぜた合金です。

微妙な美しい色が人の心を掴んで離さず、

江戸時代から明治の金工に於いて、最高級品に好んで使われました。

画像で、軸の上半分と下半分の色が違うことがご覧いただけると思います。

底部分に魚々子模様が鏨で施されています。

七宝模様の周囲の丸は正円ではなく、手作業で作られたことがはっきり見て取れます。

小さな道具にまで、手抜きのない仕事です。

真上から/下から

◇

茶箱としては小さめです。

茶通箱より少しだけ大きい感じです。

蓋上は気持ち甲盛された手の込んだ造形。

お茶碗にあまりにピッタリで、お茶碗のために誂えたという印象です。

あまりに上等な茶碗と茶巾筒が手に入ったために、

他の道具は、千家十職の職方で誂え、極上にして目立たない品々で組んだ。

そんな印象です。

比類のない素晴らしいセンスと存じます。

《お問い合わせください》

香木も入っていました

香木も入っていました

□

裏にちょっとだけ虫食い有り

裏にちょっとだけ虫食い有り