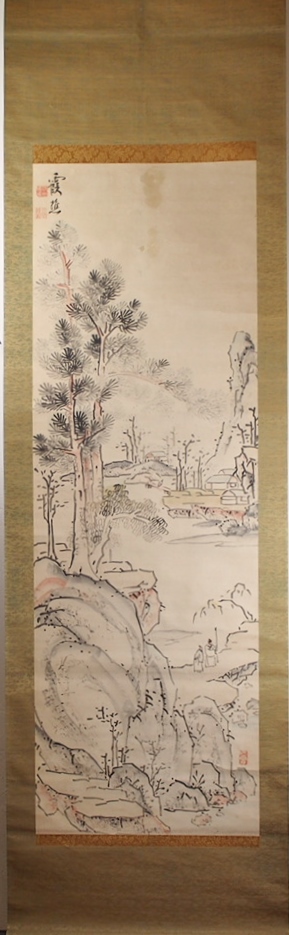

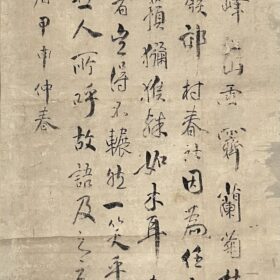

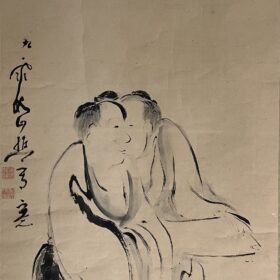

本紙 / 128 ×42,3㎝

軸装 / 189,5 ×53,5㎝

紙本淡彩

□

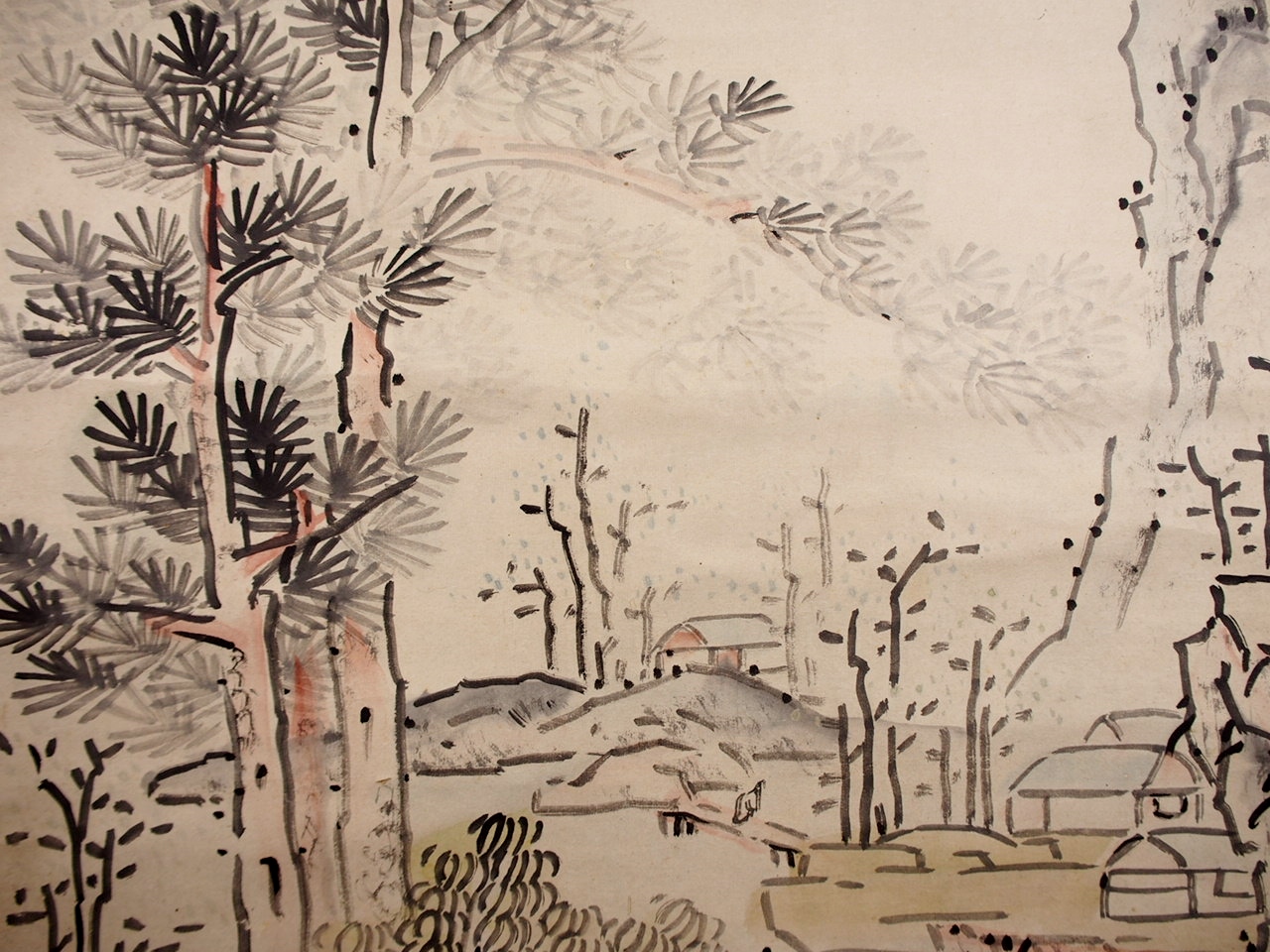

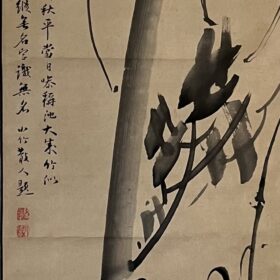

使い込んだ太マジックで引いたような、

肥痩の無い筆で表現された巨岩、風景。

渇筆で、カサカサとした皴(岩肌)の表現が抜群に面白い。

一見大雅作品とわからない絵です。

この、モリモリとした岩の表現や

やたらと幹の長い樹木の表現は、

明末清初に流行った中国の絵の特徴です。

画のお手本として、中国で作られた

「芥子園画伝/かいしえんがでん」を、資料画像で拝見しましたが、

縁から暈した色の差し方など本作品とよく似ていました。

□

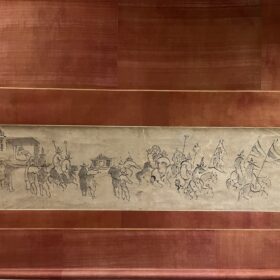

いちばん手前左には、上が平らな地面があり、

その後ろに、どーんと居座る大きな岩山。

岩の隣に、やはり平らな道を行く二人の高士。

よくみると、手前の地面は巨岩の後ろを通って

高士のいる道へつながっているんです。

二人は巨岩の裏を回って水辺の道を行き

奥に描かれた家々を目指しているんでしょう。

左側に、長く大きく描かれた樹木から真ん中辺りまで伸びた枝の葉は

とても薄い墨で描かれ、

遠山の役割を果たしているかに見えます。

逆に言うと、

遠景・遠山を描かない特異なスタイルの山水画です。

松の幹に代赭(朱)を加え、

丁寧に描かれた針葉を繁らせた松樹はとても生き生きとしています。

もう一つ、

松の幹とか紅葉とか具体的な対象物が持つ色としてではなく、

岩肌と、平らな地面の側面に代謝が加えられているのが、

本作品の大きな特徴です。

平らな台地に掃かれた黄色、

屋根と、点々と打たれた木々の葉っぱの藍。

色は明るく、

この作品全体を透明な空気感で満たしています。

「淡彩」という言葉ではもったいないほど、

カラフルな作品です。

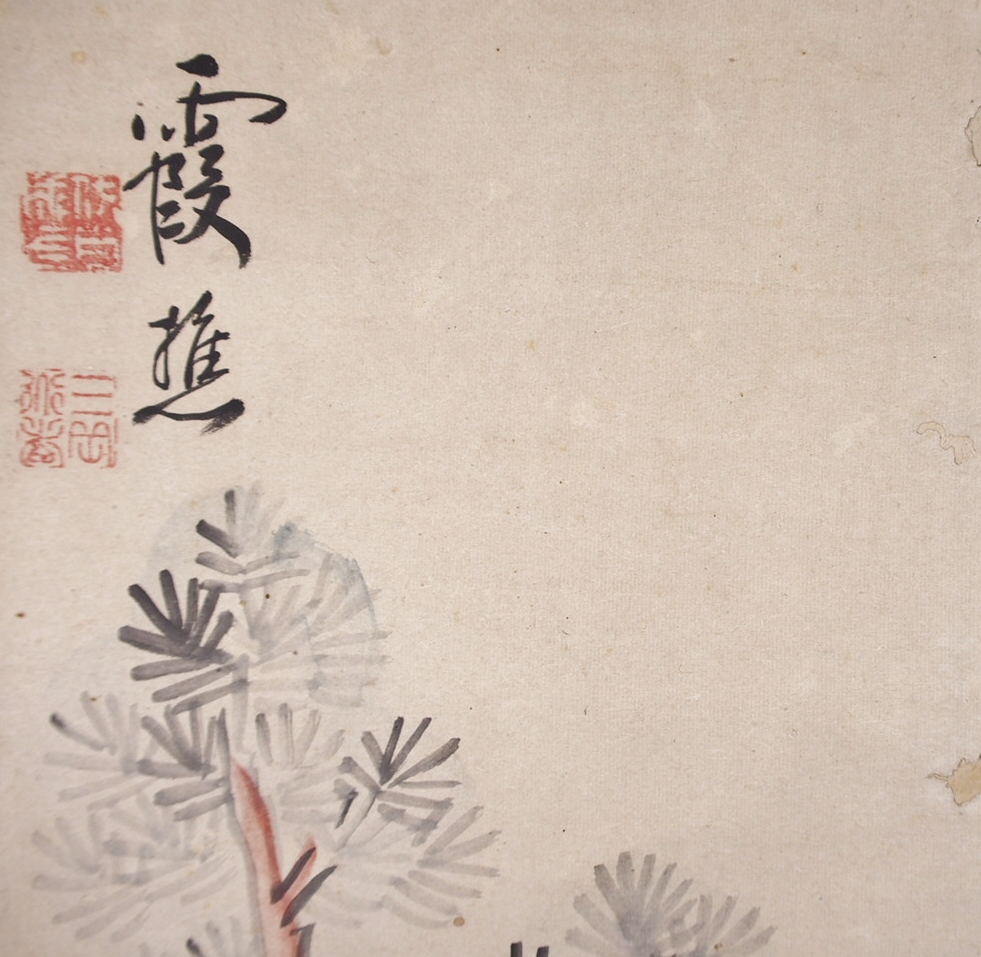

落款は《霞樵》

「貸成氏」白文方印

「三岳道者」朱文方印

「石鼎」白文長方印

「貨成氏」は、

30歳代と40歳代前半と考えられる作品に捺された印章。

「三岳道者」は、

寛延3年・大雅28歳の作品「楽志論図巻」に捺されています。

主に30歳代で使われ、40歳代前期まで使われた印章。

「石鼎」は、

製作年記のはっきりしている作品では、

宝暦9年・37歳の「羅漢渡杯図」、

「画式四種」40歳、

重文「蘭亭曲水・龍山勝会図屏風」(静岡県立美術館蔵)41歳、

などに捺され、

30歳代から、40歳代前半で使われた印章です。

非常に独特の画世界を作り上げている事、

伸びやかな筆致、落款の書体・使用印から、

40歳前半の作品と考えます。

とても良い作品ですが、

本紙上部中央に目立つ汚れ、虫食い穴があるために

値段の設定が難しい作品です。

他にも小さな虫食いが所々にございます。

時代箱付

¥900,000

消費税・送料込

□

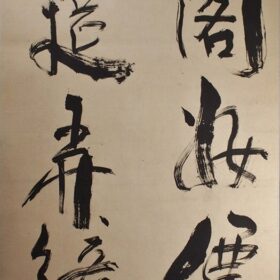

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。