本紙 35,5 ×131㎝

軸装 120 ×145㎝

紙本墨画

□

朝鮮通信使は、

江戸時代、徳川幕府の将軍が変わる度に国書を持って来た、朝鮮王国からの正式な使者。

対馬藩が取次ぎ、船で瀬戸内海の様々な土地を経由して大阪へ、

大阪からは、淀川を川船で京都に上り、

京都からは、陸路を江戸まで行列しました。

正使、副使、従事官の他、

画員、医員、馬上才、楽士など総勢4~500人もの正式な外交使節団です。

鎖国時代、異国の文化に触れることは貴重で珍しく、

各地の大名や土地の有力者が、威信をかけておもてなしをした記録が残っています。

日本中で大人気だったんです。

京都では、当時の文化人達がこぞって宿舎に出かけ、

書画、詩作で交流しました。

みんな朝鮮通信使の持っている物が欲しくて欲しくて、

交流の後は、着ていた衣類を脱がされてしまったとも云われています。

伝世する朝鮮のやきものが、

茶の湯の世界でどれほど貴重な宝物であったか、

現在も変わらぬ宝物であるかを思うだけでも、

当時の熱狂が想像できます。

池大雅は、

第10回(1748年/延享5)、

第11回(1764年/宝暦14)の通信使来日の折に

一行の京都の宿舎であった本圀寺で、

通信使の画員に会って交流を深めています。

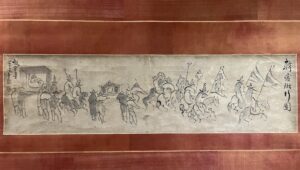

この作品は、大雅の描いた朝鮮通信使の行列図。

大雅が実際に見た姿でしょう。

そして、

この作品の最後には

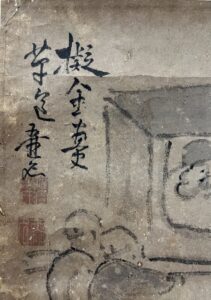

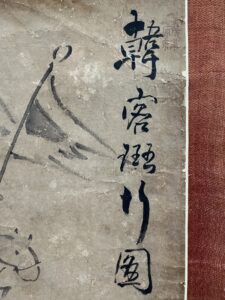

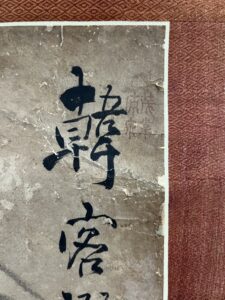

「擬金画史 筆迹 橆名」

(ならう きんがし ひっせき ありな)

と記されています。

《金画史》は、この第11回通信使の画員・金有聲のことです。

「金有聲さんの画にならって描いた。」

と、大雅本人が記しています。

大雅から、金有聲に宛てた手紙(個人蔵)が残っていて、

彼の絵を称え、画法の教えを乞うています。

この、第11回目の通信使は、帰りの行列の時に殺人事件が起こり、

復路で、金有聲と大雅が再び交流することは叶いませんでした。

□

「擬金画史」の《擬》は、大雅の場合、

「インスパイアされた」または、

「この方の作品を学ぶことによってこの作品に至りました」

の意と、私は考えています。

例えば、

重要文化財の《柳下童子図屏風》には、

「擬如拙道人筆」と書かれ、

《嵐峡泛査図屏風》には、

「擬光悦」と書かれていますが、

如拙の作品にも、光悦の作品にも、

どちらも、お手本となる似た構図のオリジナル作品が存在するわけではありません。

師を持たず、中国・日本の古典を模写し尽くすことで、

自ら学んだ大雅にとって、

師は古典作品であり、

「素晴らしい先達にならって描きました」と、

崇尊を持って《擬》と記したものと、私は考えています。

そして、

《擬》と款記した作品は、大雅の自信作です。

憧れだった朝鮮の画員と交流し、

手紙を書いてまた会えることを待ち望んでいた大雅が、

溢れる感激と崇尊を持って描いた作品です。

□

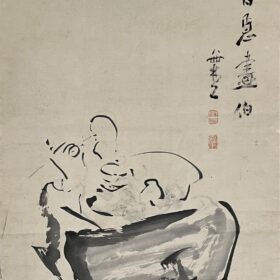

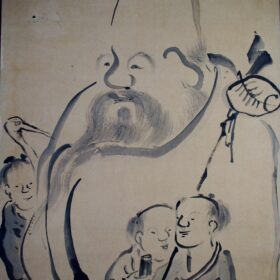

清道旗を掲げた先導、

馬に乗った従事官、副使、

朝鮮王からの国書を入れた輿、

輿に乗った正使が描かれます。

みんな、大雅さんらしいほんわかした表情です。

口を一文字に結んだの正使さえ

どこか楽し気で、

侍従官は、にっこにこ。

正使の乗った輿を担いでいるのは

ちょんまげ姿の日本人で、

国書を載せた輿は、朝鮮の随行員が担いでいます。

朝鮮国王からの国書は、

本国の人しか触れることができなかったんですね。

首が太く、目がテンで脚を一本の線で描くのは、

大雅さん特有の馬の描き方。

出光美術館蔵(川端康成氏旧蔵)の《山邨千馬図》と同じ描き方です。

軽いタッチですが、確かなデッサンに基づいています。

馬の表情がまた、イイ。

「擬金画史

筆迹

橆名」

(ならう きんがし ひっせき ありな)

《深泥池氏》白文方印

《橆名(ありな)》白文方印

この二つの印章は同じ印材の両面に彫られ、

多く同時に捺されます。

20歳代から40歳代前半までの作品に使われています。

30才代後半からは、

萬福寺の再住となった大鵬正鯤和尚へのお祝い「雲林清暁図」など、

特に力の入った作品に捺される印象です。

関防印

《茂松清泉》朱文楕円印

この印章の使用作品例は非常に少なく、

池大雅作品集(昭和35年中央公論美術出版)収蔵作品では、

一作品のみです。

□

ニューヨーク・パブリック・ライブラリーの

スペンサーコレクションに、

本作品の写しと考えられる作品が所蔵されていることが、

2000年11月26日、朝日新聞日曜版。

「名画日本史・イメージの1000年王国を行く」

で、紹介されています。

(朝日新聞発行の「名画日本史2巻」に収蔵)

ウイリアム・スペンサー(1870~1912)氏は、

アメリカの富豪で、描いたものをコレクションされました。

タイタニック号の事故で亡くなられています。

詳しくをご紹介させていただいています。

⇓ ⇓ ⇓

写し作品が、外国から来たコレクターのご所蔵となっていたのであることから、

元々は、大雅筆の名品として有名であったと推測しています。

発見した時は扁額でした。

□

清道旗を掲げた先導

清道旗を掲げた先導

馬に乗った従事官、副使

馬に乗った従事官、副使

国書を載せた輿は、朝鮮の随行員が担いでいます

国書を載せた輿は、朝鮮の随行員が担いでいます

正使の乗った輿を担いでいるのは、ちょんまげ姿の日本人

正使の乗った輿を担いでいるのは、ちょんまげ姿の日本人

□

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。