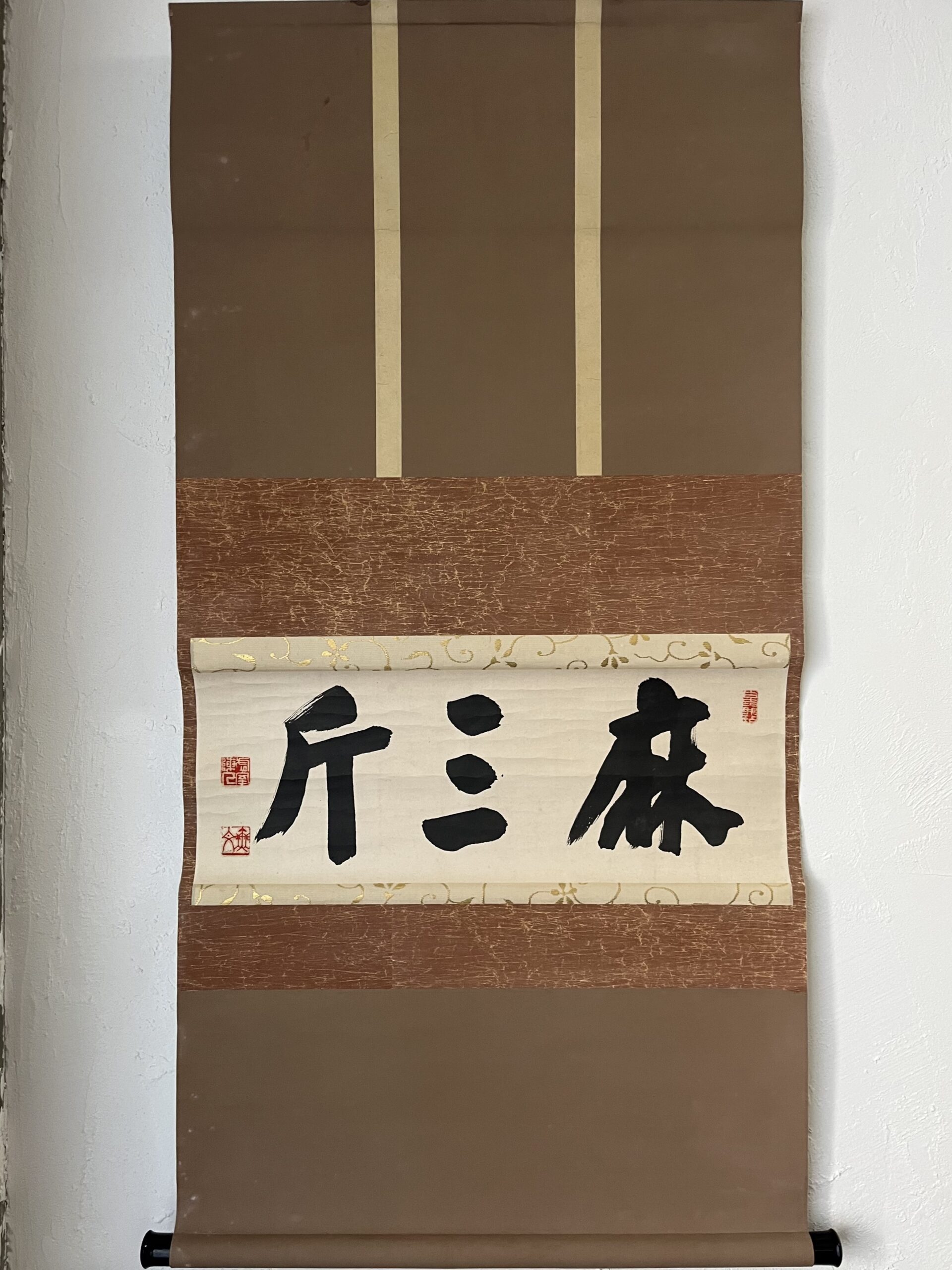

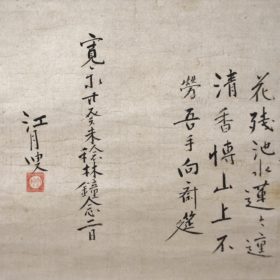

本紙 約18,2 ×50㎝

軸装 約104,5 ×52,4㎝

紙本

□

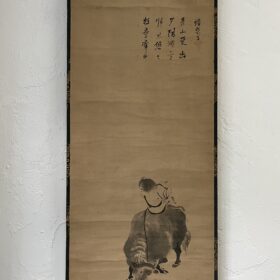

山田無文

明治33年(1900)~平成元年(1989)

妙心寺霊雲院住職、花園大学学長、

禅文化研究所所長、妙心寺派管長を歴任、

花園大学名誉学長

□

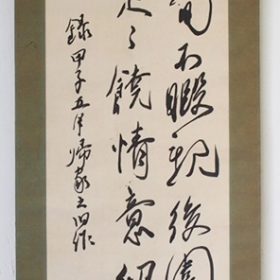

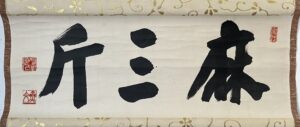

「麻三斤」

「まさんぎん」と読みます。

碧巖録12則が出典。

挙。僧問洞山、如何是仏。

〔鉄蒺藜。天下衲僧跳不出。〕

山云、麻三斤。

〔灼然破草鞋。指槐樹、罵柳樹。為秤鎚〕

僧が洞山(洞山守初/910~990)に問う、

「如何なるか是れ仏」

〔簡単には近寄ることのできない(難問だ)。世の中ほとんどの僧がぱっとに応えられる問ではない〕

「洞山は云う、麻三斤。」

〔あきらかにぼろぼろの草鞋(無用のもの)だ。ダイレクトに答えていない〕

「碧巌録」は北宋時代に雪竇重顕(せっちょうじゅうけん)が編んだ公案集に、

圜悟克勤(えんごこくごん)が解説を加えた禅の教本です。

□

「麻三斤」は僧衣一着分の麻布の重さです。

禅は不立文字。

言葉で表せないことを、修行で自分のモノにしていきます。

なので、教本というのは色んな意味でとっても難しいものです。

言葉にできないことを言葉で表現しなくちゃならず、

言葉は記号で、人それぞれの中で様々に定義されているから、

同じ言葉が同じ意味ってわけでもない。

また、表現に長文を要した内容から一部分を切り取ると、

意味が変わってしまうでしょう。

碧巖録12則の最後の方に、

「雪竇(せっちょう)却って多く葛藤有り」

ともあります。

麻布三斤で僧衣として、たくさん修行することしかない。

丈夫な麻がぼろぼろになるほど身をもって世間の中で修業することが仏の道である。

と私は理解しました。

一般的には、麻布は縫って僧衣にしないと立たない、→主体的に物事に対峙すること、

と理解される場合が多いようです。

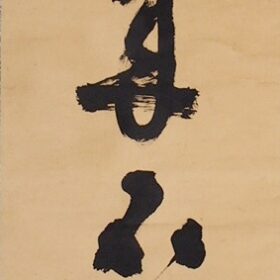

無文さんの字は、年齢を重ねると独特な姿になります。

表に現れる画を省略し、濃縮するようにぱっと見の画数が少なくなり、

独特の丸みを持つ字姿です。

本作品は、まだそのスタイルに至らず、

非常に率直な書です。

気持ちがいい。

無文さんの横物は、珍しいです。

小さなスペースにも飾れます。

無文さんのド直球な教えの情熱が溢れ出る一幅です。

表具ののりが強すぎたのか、

本紙部分は、広げても平らにならず、巻き癖が付いたままです。

表具の汚れ部分がございます。

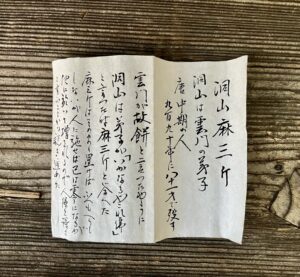

共箱

¥55000

消費税・送料込

□

□