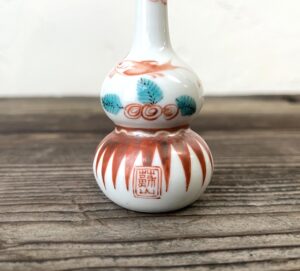

一番太い胴径 約4,5㎝

高さ(蓋無し) 約8,7㎝

蓋込の高さ 約10㎝

□

初代諏訪蘇山

嘉永4年(1851)~大正11年(1922)

加賀藩士の家に生まれ、美術工芸を学んで北陸で活躍したのち、

京都の錦光山工場に勤め、五条坂で独立開窯。

様々な焼き物を研究、制作しました。

特に青磁で、高い評価を得ています。

三の丸尚蔵館、東京国立博物館、泉屋博古館、京都国立近代美術館など、

多くの美術館に作品が所蔵されています。

帝室技芸員。

□

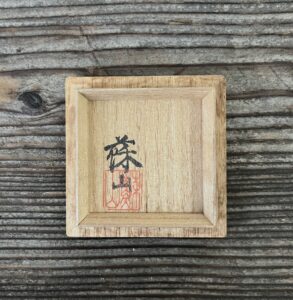

箱の蓋甲に書かれた「仿湖東」の「湖東」は

彦根城下で江戸時代後期に始められた焼き物です。

染付・赤絵・金襴手など様々な様式が制作され、

後に彦根藩直営となり繁栄しますが、第15代藩主井伊直弼の暗殺をきっかけに、藩窯としては閉鎖。

民窯としても明治中頃に途絶えます。

非常に評価の高い焼き物の一つです。

蘇山といえば青磁のイメージですが、

本作品は、湖東焼を写した小さな優品。

瓢箪の下の膨らみに施された赤絵の笹の葉の連続模様に、

手書きで「蘇山」と、印章風に銘が入れられています。

これは全くの私感ですが、

蘇山の出身地石川県の陶芸家・須田菁華(1862~1927)の朱と通じている気がします。

上の小さな膨らみから細長く伸びた頸部分だけ見ると、

非常に小さな清朝時代の壺の姿です。

魚が伸び伸びと描かれます。

透明感のある緑の葉が冴えています。

幕末から明治、大正を生き抜いた人の作品は、

激動の時代を己の力一つで乗り越えようとした、

また、西洋文化に負けじと誇りをもって制作された独特の雰囲気があります。

口には、唐木の蓋が誂えられています。

唐木ですので、蓋は密封できるつくりではなく、乗せてある感じです。

良い細工。

口の内径は約6㎜です。

上部に黒柿を施した上等な箱。

蓋甲の「仿湖東」の墨書きに被せるように、

「帝○○○員」朱文長方印が捺されます。

共箱

¥100000

消費税・送料込

□

上から

底裏

唐木細工蓋 全長約1,8㎝

蓋甲/裏