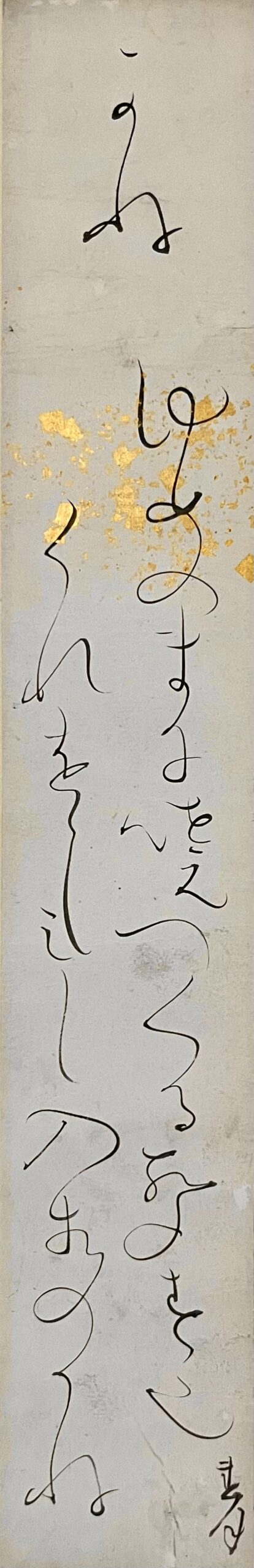

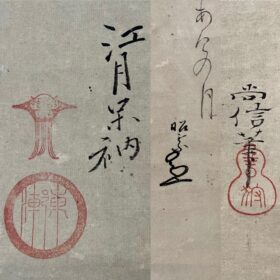

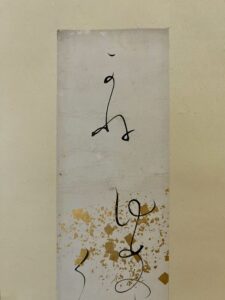

本紙短冊 36,5 ×6㎝

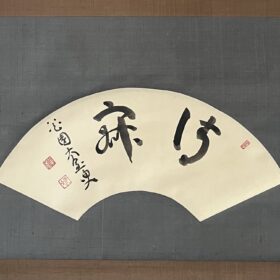

軸装 137 ×26,4㎝

紙本

□

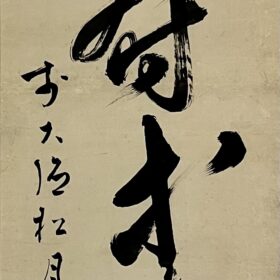

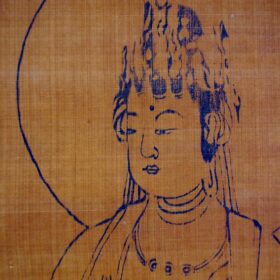

大田垣蓮月

(おおたがきれんげつ)

寛政3(1791)~明治8(1875)

生まれてすぐに京都知恩院門跡勤士の養女になり

同家の養子と結婚→死別。

次に同家の養子となった人と結婚→死別。

その後仏門に入ったのだそうです。

その時32歳。

想像を絶する人生です。

個人の人生よりも《家》の存続・繁栄に、圧倒的に重きが置かれていた時代に、

自分に課せられた運命を全うしようと身を尽くす女性。

養父の死後、岡崎に移り住み、陶芸で生計を立てました。

歌人としても高く評価されています。

青年期の冨岡鉄斎を侍童として共に暮らし、鉄斎に大きな影響を与えました。

そのため、鉄斎の画に蓮月の一句の合作も多く作られています。

□

かね

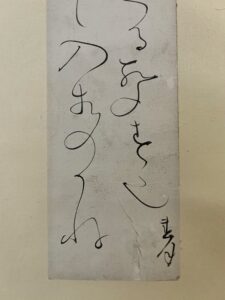

ゆめのま耳 暁つくる聲春也

くれをゝしミし 入相のかね 蓮月

(夢の間に 暁告ぐる声すなり)

(暮を惜しみし 入相の鐘)

□

筆の運びに滞りの全くない、美しいお手。

「ゆめの」はくるくると一筆。

ちょうど、短冊の金の切箔装飾のある部分の上に書かれ、

「ゆめ」が感覚的に伝わります。

平安時代からずっと、

文字は意味を伝える記号としてだけでなく、

視覚的に美しいことが、一つの最も重要なポイントでした。

現在も、どんなフォントで書かれているか?で、

伝わり方は全く違いますね。

蓮月の文字は、派手な動きではなく、

よどみない連綿の中に完成されています。

表具される前に、短冊単体として長く保管されていた感じです。

汚れや皺がございます。

コンデションは画象でご確認ください。

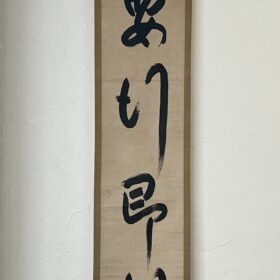

古裂を使った格調高い軸装です。

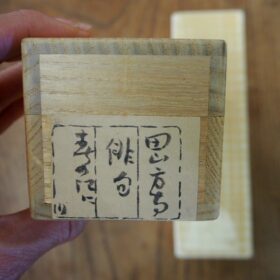

無地誂え箱

¥45000

消費税・送料込

□

□

□