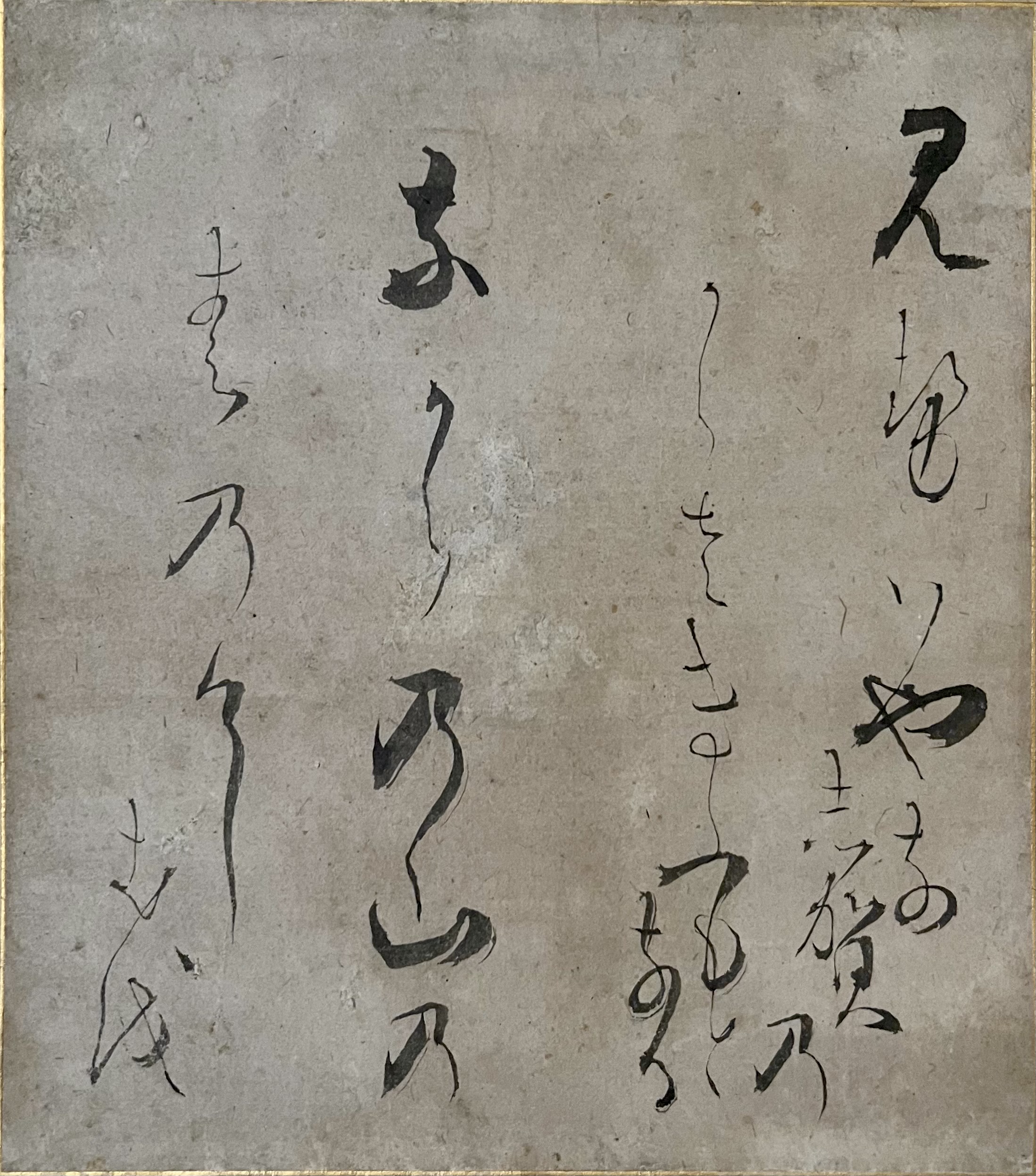

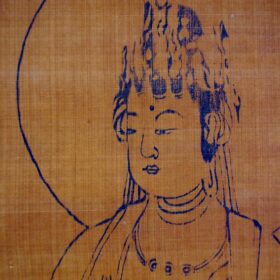

本紙 約19,9 ×17,7㎝

軸装 約134,5 ×30㎝

紙本

□

本阿弥光悦

(ほんあみこうえつ)

永禄元年(1558)~寛永14年(1637)

桃山~江戸時代初期の文化芸術の最高峰人物。

書は「寛永の三筆」の一人と称され、

俵屋宗達下絵・光悦書のコラボ作品は、

琳派芸術の金字塔として君臨しています。

極端な丸い造形に、鮑を螺鈿・鉛板を大胆に貼り、

厚く盛った金銀蒔絵の「光琳蒔絵」の漆芸作品、

独特な造形美の陶芸作品など、

多方面に、圧倒的斬新で大胆な作品を残しました。

その後の時代の文化芸術への影響の計り知れないアーティストです。

国宝・重要文化財に指定された作品が、

非常に多いのです。

□

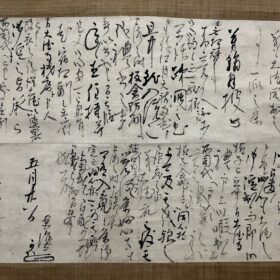

見勢ハや奈 /みせばやな

志賀乃 /しか(が)の

からさきふもと

なる

奈から乃山乃 /なか(が)らの山の

春乃介し /春のけし

支越 /きを

□

滋賀の唐崎の麓、長等(ながら)は、

平安時代の武将・平忠度(たいらのただのり)が歌に詠んだほど昔からの桜の名所。

慈円(1155~1225/平安末から鎌倉初)の詠んだ歌で、

新古今和歌集に勅撰されています。

見せたいなぁ!

滋賀の唐崎の麓の、この有名な長等の桜の美しい景色を。

長等公園は今も桜の名所。

800年も前から、人々が桜を楽しんでいたんですね。

桜といえばの西行さんの次に、

慈円の歌はたくさんの新古今和歌集に入っているそうです。

光悦の時代には、

古典として常識だったのでしょう。

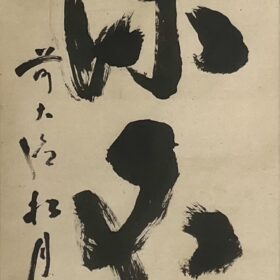

肥痩の極端な、光悦特有のお手。

横画と右上から左下に降ろされる筆が極太で、

縦線はほとんど毛の一本で紙に触れているといった様子。

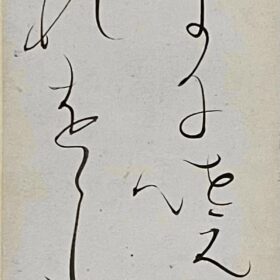

「ふもと」の部分の

上に行ったり下にいったりの連綿の所がカッコイイ!

「なる」の「る」はほとんどミジンコみたいな姿。

上の「な」の丸まりとの調和、

そのあたりの文字の詰まった感じが絶妙です。

本作品は、間違いなく光悦の筆ですが、款(サイン)がありません。

新古今和歌集の歌を書いた巻物の断簡を軸装したと推測されます。

本紙の周りに極く細い金の線が巡らされ、

一文字・風帯は緑地唐花古金襴、

中廻しも唐花唐草古金襴。

格調高い軸装です。

本紙に、虫による傷みを修復した痕跡がございますが、

悪くないコンディションです。

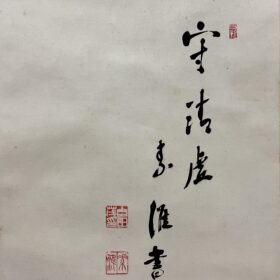

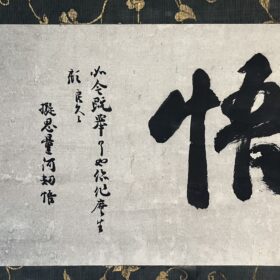

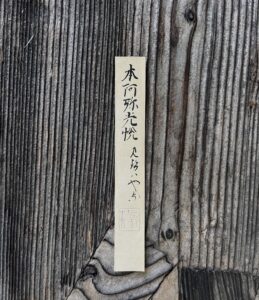

古筆極札有

冷泉為紀(れいぜいためもと/1854~1905)極め箱

¥220000

消費税・送料込

古筆極め札表裏(包紙無)

箱書き表「光悦四季紙 見勢者奈や」/ 裏「明治卅八年五月 冷泉為紀花押」

几帳面を施した箱 両面