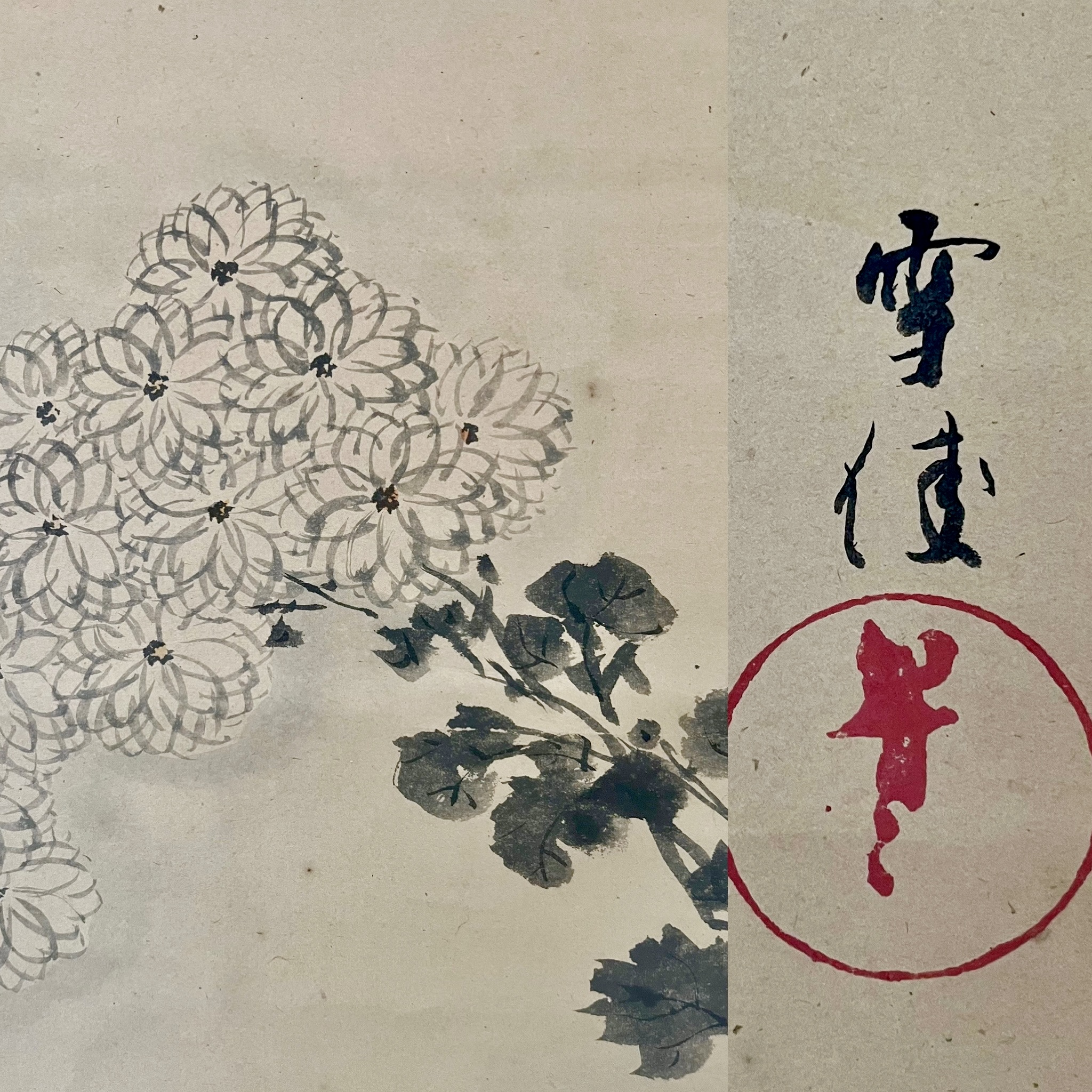

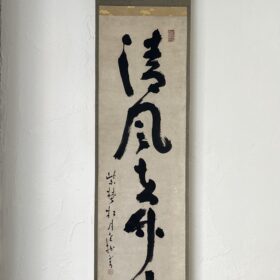

本紙 約132×29,7㎝

軸装 約195 ×35㎝

紙本淡彩

□

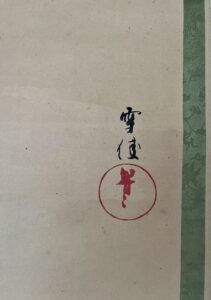

神坂雪佳

(かみさかせっか)

慶應2年(1866)~昭和17年(1942)

京都生まれ。

四条派の日本画を学び、装飾芸術の道に。

琳派に傾倒し、琳派の技法を取り入れたモダンな作品の図案を手がけました。

装飾芸術文化を社会に確立させた立役者です。

□

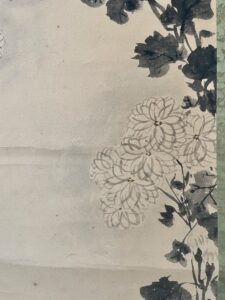

この作品を一目見て、

雪佳の才能の凄さを思わない人はいないでしょう。

菊は地面から高く伸びて、一度画面からすれすれに外れてしまいます。

ギューッと花の重みでしなって又画面に戻ります。

空間を切り取って、芸術とする見事な手法!

痺れる構図です。

没骨で描かれた重なる葉や茎たち。

確かなデッサン力に基づく迷いのない筆。

新鮮な菊の香りが漂うようです。

花弁を重ねる白菊の周りには、薄墨が施され、

花芯にだけオレンジ色が差されて、花の白さが際立ちます。

素晴らしいセンス!

お気づきでしょうか、

葉茎の姿や生態はリアルでありながら、

花はみんなこっちを向いています!

虚実が、雪佳の手によって見事にここに美しい姿を顕しています。

本紙に折れ、わずかな汚れがございます。

画像でコンディションをご確認ください。

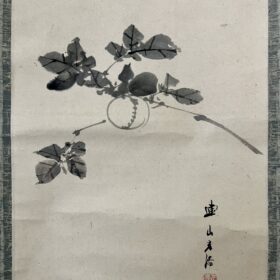

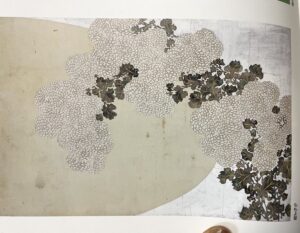

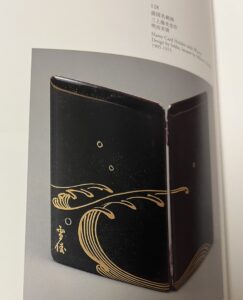

雪佳が原画を描き、明治42年~43年に芸艸堂から出版された木版美術本「百々世草」には、

本作品が基になったであろう肉筆原画「ももよ草」があり、

2006年の「神坂雪佳展」図録に掲載されています。(107頁)

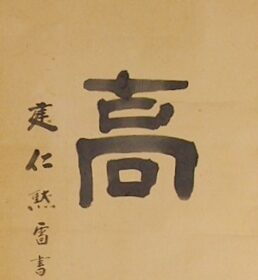

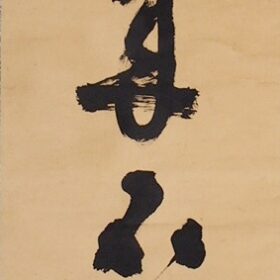

「雪佳」の落款は、大正末くらいから丸みを帯び、肥痩のある琳派的な姿ですが、

明治までは直線的です。本作品の落款の姿は、

細身美術館ご所蔵の、正面向きの金魚の絵(明治末頃)の落款に近いです。

「百々世草」の出版時期と合わせて、

明治期、比較的若い時代の作品でしょう。

無地箱

《お問い合わせください》

□

□

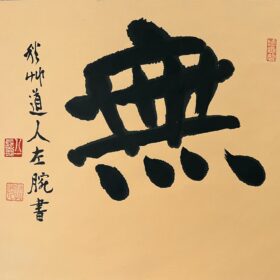

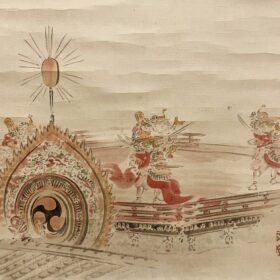

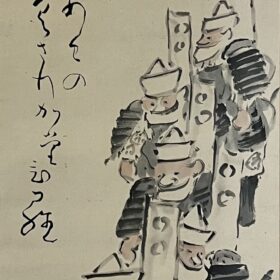

「神坂雪佳展」図録2006年より転載

「神坂雪佳」展図録2003年より転載

明治末ごろの雪佳下絵作品