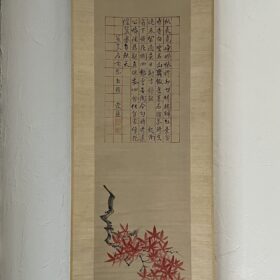

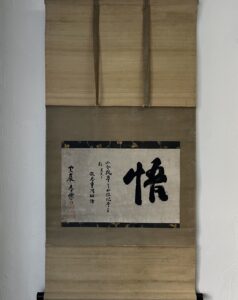

本紙 約27,2 ×43,4㎝

軸装 約109 ×54,9㎝

紙本

□

玉舟宗璠

慶長5(1600)~寛文8(1668)

号/ 春睡

大徳寺第185世

玉舟さんは、

桃山時代から徳川時代への激動の時代に大徳寺の頂点にあり、

天皇の帰依信頼も厚く、加賀藩主前田家の帰依を受けて芳春院を開き、

茶の湯に深くかかわった高僧・玉室宗珀さんの法嗣(教えの正式な跡継ぎ)です。

玉舟さんも芳春院に住し、

やはり茶の湯に非常に深くかかわったことで知られています。

片桐石州が寄進した、大徳寺高林庵・大和慈光院を開きました。

□

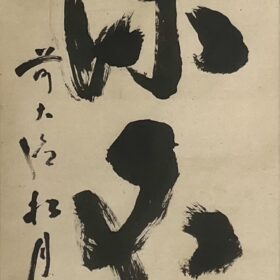

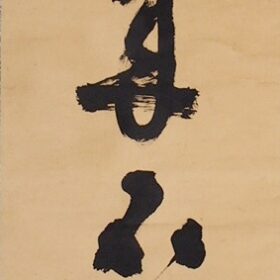

悟

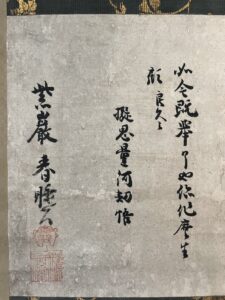

如令既挙了也儉作麽生顧 良久之

擬思量何却悟

紫巖春睡書

□

最後の文字列《擬思量何却悟》は、

宋時代の禅宗の歴史書「景徳傳燈録」にも出てくる言葉で、

「思ったり疑問を持ったりしていつ悟れるのか」

→頭で考えるアプローチでは悟りに至らない。の意。

大きな「悟」の後の文字列は、はっきりと意味が掴めません。

《擬思量何却悟》の対句は《挙不顧即差互》。

《作麽生》そもさん、は「いかに」とか「どうよ」とかそんな感じ。

《良久》は「しばらく」です。

ざっくり掴むと、

「既に手に取って考えてみたんでしょ?しばらく」でしょうか。

二行を合わせると

頭で考えて思いめぐらしてたら、いつまでたっても悟りは得られない。

の意と、考えます。

これも《頭》ですね。

本作品で一番大切なことは、

この大きな「悟」の書から、直接発せられる力を受け取ることでしょう。

少なくとも350年以上時を経た今も、

圧倒的なエネルギーを放っています。

そこに玉舟さんがいる感じです。

悟りを得ていない私には、悟るってどんな感じなのかわかりません。

ただ、深い悟りを得ていた玉舟さんの存在を感じることしかできませんが、

非常に心地よい感動です。

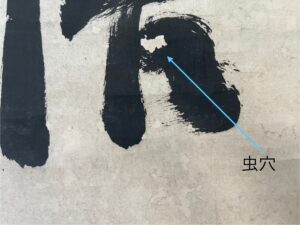

本紙、軸装共にコンデションが良くありません。

「悟」の「口」の上辺に、虫食い穴がございます。

画像でしかとご確認ください。

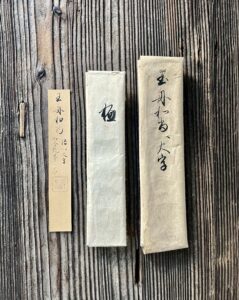

古筆極め札有

時代無地箱

¥150000

消費税・送料込

□

一文字の竹屋町裂が剥がれ始めています

一文字の竹屋町裂が剥がれ始めています

塗軸先

塗軸先

古筆極め札次第/ 裏

箱の蓋の側面が片方欠損しています