本紙 約99 ×31,7㎝

軸装 約174 ×34㎝

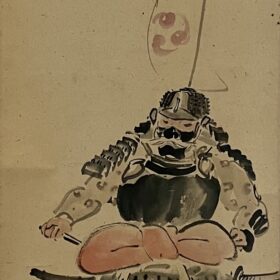

紙本墨画

□

狩野尚信

慶長12(1607)~慶安3(1650)

室町時代から幕府の御用絵師を務める狩野派の絵師。

狩野孝信と織田信長の家臣・佐々成政の女(むすめ)の次男として京都に生まれる。

探幽は兄。 徳川家光に謁見し幕府の御用絵師となり、のちに江戸に召され竹川町狩野家の始祖。

□

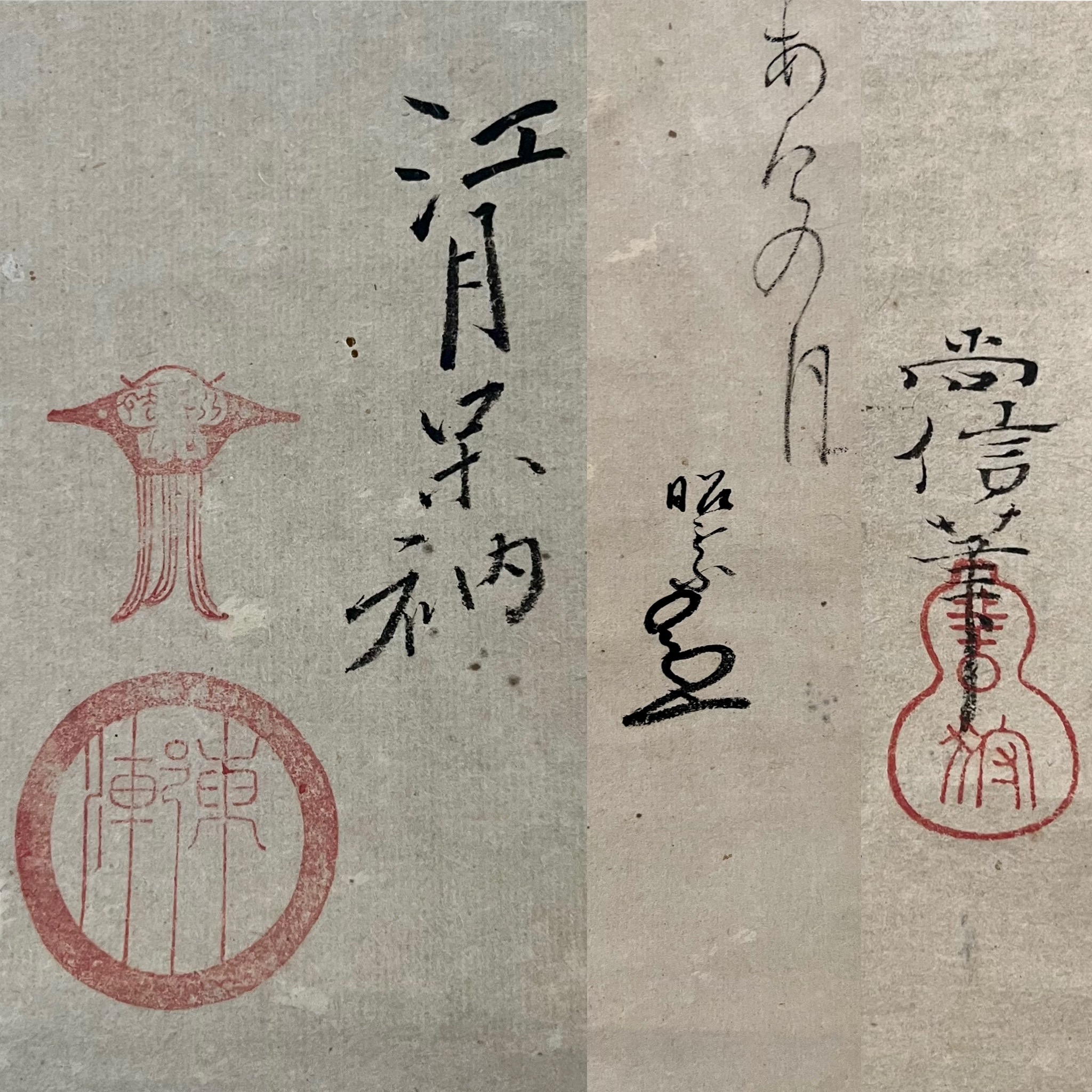

江月宗玩

天正2年(1574)~寛永20年(1643)

号/ 欠伸子・懵袋子 大徳寺第156世

江月さんは、 安土桃山時代、南蛮貿易で巨万の富を得た堺の豪商、

当時日本一の金持ちといわれた 天王寺屋の次男として誕生し、

大徳寺龍光院(りょうこういん)の開祖の春屋宗園のもとで学びました。

父親は,、貿易商であっただけでなく、 織田信長や豊臣秀吉に、茶頭としても仕えた、津田宗及(つだそうぎゅう)。

学問、禅の才能に優れ、人としても優れた方で、 当時の文化《寛永文化》の中心人物です。

□

松花堂昭乗

天正12(1584)~寛永16(1639)

江戸時代初期の僧。

寛永文化のトップリーダーの一人です。

石清水八幡宮・男山の瀧本坊の住職であったため、瀧本坊とも呼ばれます。

洒脱で柔らかなタッチの布袋の画など、 古美術史における書画の評価も非常に高い方です。

もともとは近衛信尹に仕え、小堀遠州や江月さんとも非常に親密。

公家社会、武家社会のどちらにも深く交友した、文化芸術社交の中心人物の一人です。

□

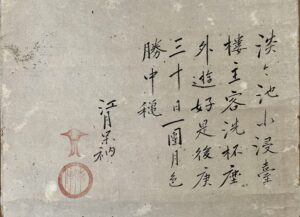

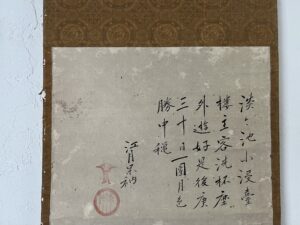

淡々池小浸臺

楼主客洗杯塵

外遊好是後庚

三十日一團月色

勝中穐

江月呆衲

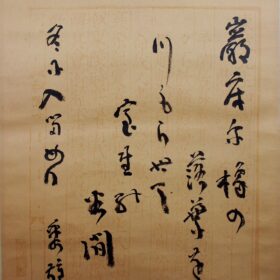

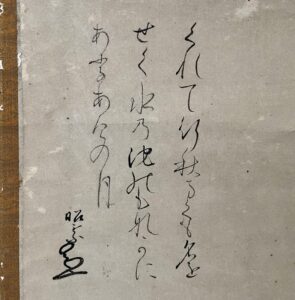

くれて行秋まくも名を

せく水乃池のもなかに

あふるあけの月

昭乗(花押)

□

尚信さんは次男でしたが、兄の探幽(守信)が江戸に召されて別家を立てたので、

父・孝信の後を継ぐことになります。

孝信さんは、桃山時代の狩野派の棟梁・狩野永徳の次男で、宗家ではなかったんですが、

宗家に跡取りが無かったために、尚信の弟(孝信の三男)が宗家の跡取りとなりました。

歴々と時の最高権力者の御用絵師を務めた狩野派の中では、

尚信さんは軽快に生きた人のようです。

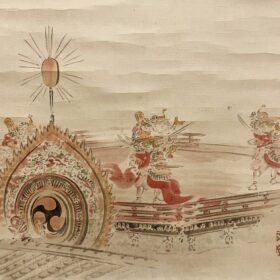

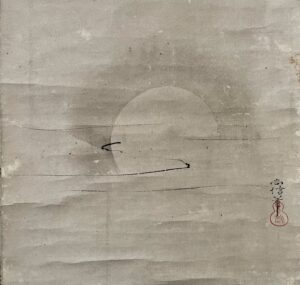

周囲に薄い墨を巡らすことで形を現す「外隈・そとぐま」によって 満月が姿を見せています。

画面の下方にあることや、 真っ黒な墨で水の流れが表わされ、水に移った月だとわかりますね。

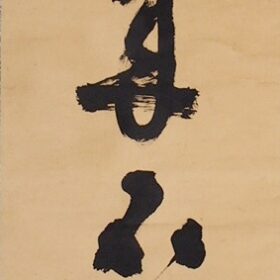

上部に江月さんは七言絶句で、 松花堂さんは和歌で、賛を書いています。

江月さんの筆は、かなり優しい筆致です。

教えの言葉の偈ではなく、画賛ということもありますが、

老齢になってからの筆と推測いたします。

探幽の猫の図の着賛と見比べると、かなり幽玄です。

弊店に、遷化される2か月前の墨蹟がございますが、 その姿に近いです。

◇参考作品・江月宗玩墨蹟◇

松花堂さんのお手も非常に美しく、 花押も理想的にはっきり記されています。

江月さんと松花堂の仲良し二人と御用絵師の夢のような合作ですが、

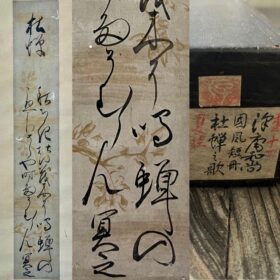

軸装の虫食いが激しいです。

本紙も、虫がなめたような紙の欠損、よごれ、折れがございます。

ですので、格安に価格設定させていただこうと存じます。

オリジナリティを大切に考えてくださる方、

伝統的なお茶室の床の明るさ(暗さ)でしたら、鑑賞に差し支えないと存じますが、

お好みの表装に仕立て直されるのも良いでしょう。

軸先鹿角

時代箱

¥132000

消費税・送料込

◇facebook◇

◆Instagram◆

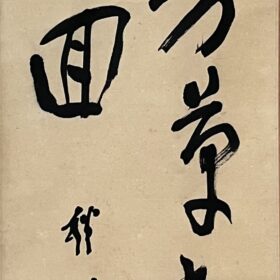

江月賛 松花堂賛

松花堂賛 尚信画

尚信画

コンディション拡大 裏面

裏面 裏面拡大

裏面拡大

□

箱蓋貼り紙/箱裏面