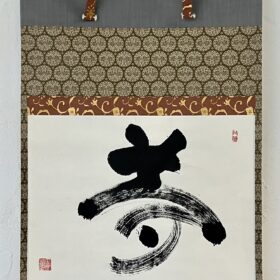

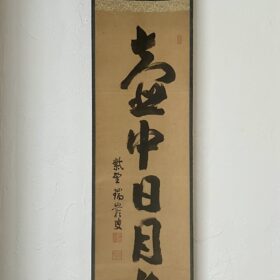

本紙 約110× 27㎝

軸装 約191× 29,2㎝

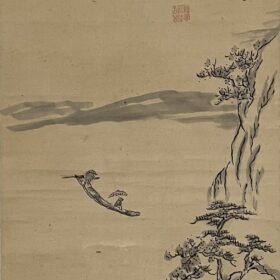

紙本淡彩

□

青木夙夜(あおきしゅくや)

?~享和2年(1802)

江戸後期の京都の画家

名/俊明

朝鮮・余璋王の後継を自称し、「余夙夜」と名乗りました。

池大雅の生涯の友人・韓天寿の従兄弟で、大雅の門人の一人。

(韓天寿も余璋王の後継・末裔を名乗って、「韓」としたんです)

大雅の遺品や作品を守る《大雅堂》を管理した人です。

大雅堂2世を名乗りました。

池大雅が、たくさんの門人たちにとても慕われていたことは、

奥さんの玉蘭が亡くなった後、

門人たちが大雅堂を建て、

大雅の作品だけでなく、愛用の机や筆、

大雅が大切にしていた如意輪観音像や厨子をも

代々守り伝えられていたことからも、想像に難くありません。

この作品の作者・青木夙夜は

大雅堂2世を名乗り大雅堂を守っただけでなく、

寛政12年(1800)に、大雅の二十五回忌追善会を他の弟子と3人で主催しました。

二十五回忌って凄いですね!

夙夜がどれほど大雅を思慕していたかわかります。

ちなみに

この追善会の案内状は廻状で、

(あらかじめ出席してほしい人の名前が列挙されていて、回覧された)

呉春・円山応瑞・伊藤若冲の名前も列挙されています。

□

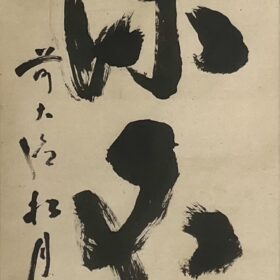

本作品は、夙夜の描いた利休図。

大雅は禅僧であった売茶翁と親交が深く、

抹茶というより煎茶文化とかかわりが強い印象です。

茶の湯は禅にその基を置いていますが、

売茶翁は、当時の茶の湯の形式化・俗化を批判の精神で受け止め、

煎茶によって、問答したんです。

大雅による売茶翁図はありますが、

利休図はありません。

大雅を強く思慕した夙夜の、利休図。

珍しいです。

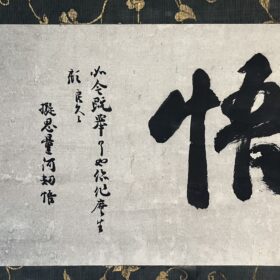

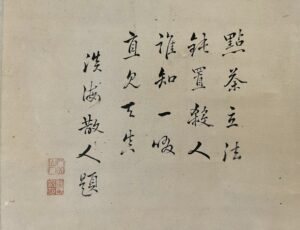

賛は

點茶立法

鈍置殺人

誰知一啜

直見天真

淡海散人題

ーーー

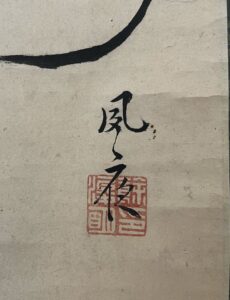

「淡海散人」は夙夜の別号になく、

調べると、元禄元年に「淡海記」書いた、原田蔵六の号でした。

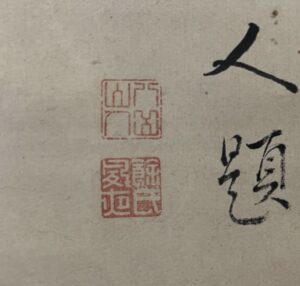

印章は

「八岳山人」朱文方印

「餘氏夙夜」白文方印

で、どちらも夙夜のもの。

原田蔵六の詩文を夙夜が書いたのか、

確実なことはわかりません。

茶道の今の姿は

人をダメにしているな

誰でも知ってる一啜りは

生きることを真っすぐ見ることだ

と、私は読みました。

間違っているかもしれません。

利休を描くことで、

利休の茶に帰れ、とあらわしているように思えます。

非常に、大雅の画に似ています。

眉から鼻へつながる薄い線の描写、

大きな耳たぶ、渇筆で擦るように書かれた髭など、

ぱっと見、大雅の描く人物ですが、

やはり筆が硬い。

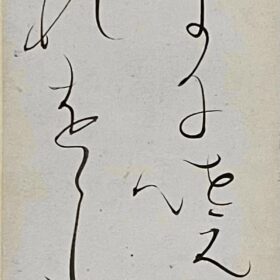

夙夜の山水画は、大雅と似ても似つかぬへたっぴな筆なんですが、

本作品はかなり良い画です。

人物は得意であったのか、

大雅亡き後、修練を重ねたあとの筆なのか。

興味の多い一幅です。

款記は「夙夜」

「餘俊明印」白文方印

平尾竹霞

安政3(1856)~昭和14(1939)

京都で活躍した南画家、京都画壇の重鎮

大正12年墨書き箱

上質な竹屋町裂一文字風帯

象牙軸先

¥132000

消費税・送料込

□

上質な竹屋町一文字・風帯

上質な竹屋町一文字・風帯

象牙軸先

象牙軸先

□