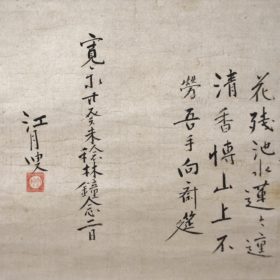

本紙 109,6 ×29,4㎝

軸装 188 ×32,2㎝

紙本着色

□

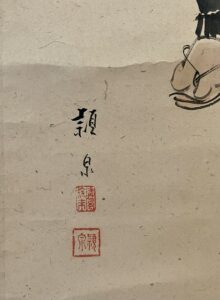

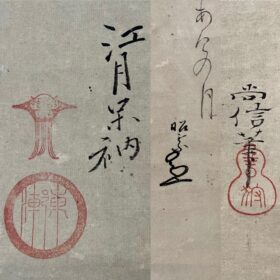

作者の頴泉については、名前が「修」であること以外の仔細は不明です。

京都国立博物館所に作品が10点所蔵されていて、

いずれも名品の摸本、写し作品です。

制作年がわかる作品は、

聖徳太子尊像(原本御物・明治40年)

伊藤若冲肖像摸本(原本小保田米僊筆・昭和丁卯/2年)

抱一上人法服像模写(原本伝酒井鶯蒲筆・昭和5年)

僧明兆像模写(原本住吉廣行模写東福寺・昭和5年)

芦雪肖像(昭和丁丑/12年)

明治~昭和初期にかけて活動された絵師のようです。

上御霊神社に奉納された絵馬にも名前がある、とした資料もありました。

上記作品の中で、

伊藤若冲肖像摸本のオリジナル作品は、

若冲の肖像画として一番有名な明治18年に久保田米僊の描いた相国寺ご所蔵作品です。

見覚えのある方も多いでしょう。

御物や格式高い寺院の作品を写せた頴泉は、

非常に高いレベルの絵師であったことが推測されます。

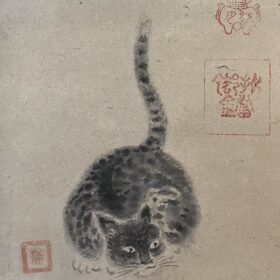

鳥羽僧正筆 鳥獣戯画の巻物の摸本も制作しています。

□

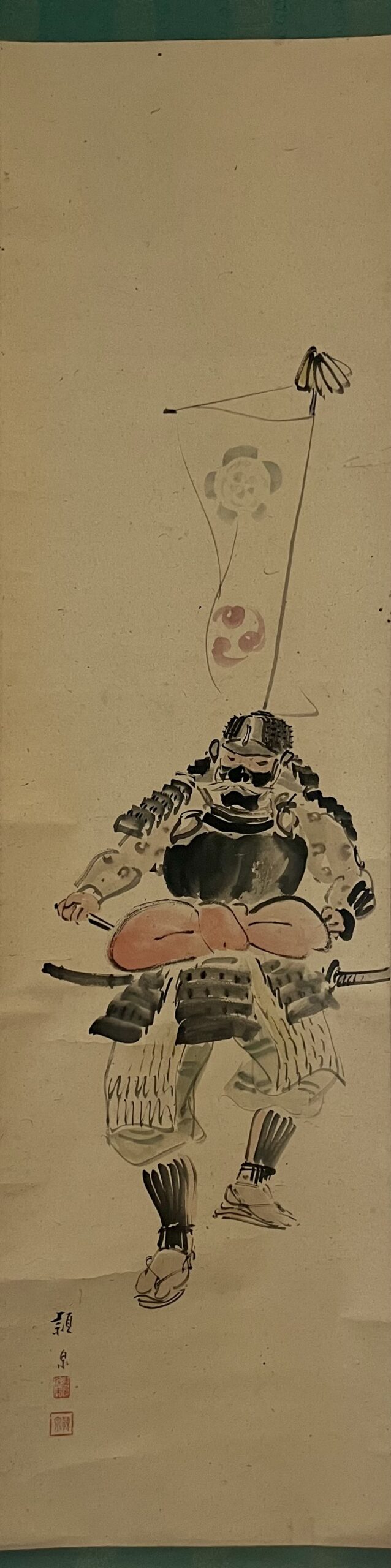

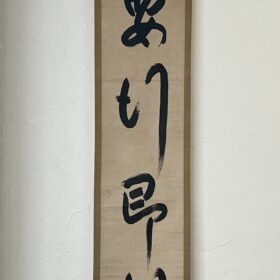

弦召(つるめそ)は、

祇園祭の神幸祭(7/17に三基の御神輿が八坂神社から四条の御旅所まで巡行)の時の、

建仁寺の南西付近・弓矢町からの供奉で、

警護と露払いとして、中御座神輿の先導であったそうです。

鎧を着けた武者姿の、

江戸時代の祇園祭の代表的な風物詩でした。

夏の一番暑い盛りに、

重く風通しの無い鎧を着けて、歩いて行列しなければならない、

もの凄くキツい役割であったこと、

汗で傷んだ鎧の修復にお金がかかることなどから、

昭和四十九年を最後に、

行列から姿を消した幻の役柄でしたが

本年・平成7年に弓矢町の武者行列が、神幸祭・還幸祭で復活されます。

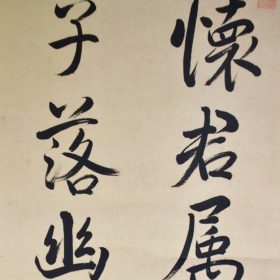

今まで見た弦召の絵は、

皆面頬(めんぽう)だけて、兜を被っていませんでしたが、

この作品では、とげとげの霰のある兜に、腰に太いリボン状の紐を巻いている姿。

弓矢町の公式サイトに掲載された「弓矢町武者神役」のいでたちに近いです。

《参考作品》