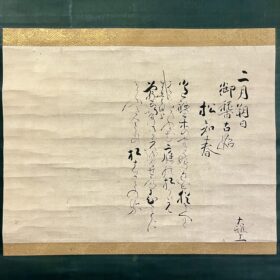

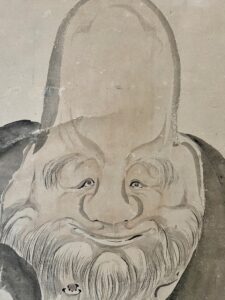

寿老図

本紙 約115,2 ×45,4㎝

軸装 約204 ×58㎝

水亭舟翠図

本紙 約115 ×45,4㎝

軸装 約204 ×57,4㎝

紙本淡彩

□

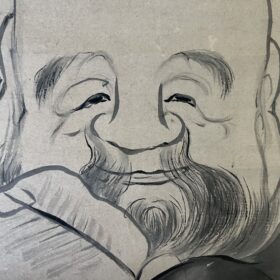

もの凄い存在感の寿老人です。

頭の長いこの神様は、

《福禄寿》と《寿老人》の二人の神様が一体となった神様。

《福禄寿》は、もともと中国では《福星》《禄星》《寿星》の3つの星が神格化し、

一体となった神様で「三星」とも呼ばれました。

長すぎる頭と長い髭で描かれます。

3つの星の内の《寿星》が、

天下泰平の時に現れるといわれる南極老人星の化身《寿老人》として日本に伝わったらしい。

大雅はこの神様を「南極寿星」としています。

大好きだったのでしょう。

池大雅作品集(中央公論美術出版/昭和35年)には8作品所載されています。

本作品の寿老人は、今までに見た大雅の寿老人の中でも特に凄い!

115㎝の画面の中で、身長80㎝。

横幅もギリギリまで大きく描かれます。

なんといってもその表情!

大きな鼻の両脇の瞳はつぶらですが、強烈な眼力、

見る者の目線を釘付けにし、ロックオンされて胸を射抜かれてしまう。

大きく口角の上がった口元。

吹きあがる噴水のような豊かな髭。

この世のモノならぬ、異界の存在感。

顔・頭・手の肌部分に代赭(朱)が施され、とっても生々しい。

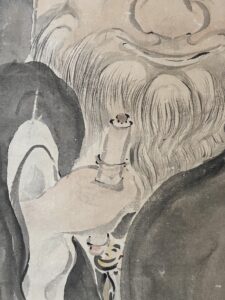

手に持っているのは、寿命が書かれた巻物です。

体の前に垂れた帯がなびいていて、

右脚が前に出て動いていることがわかります。

ぬーっと、見る者に近づいているんです!

巻物の軸先や紐に代赭、腰ひもに黄色と少し藍色が加えられています。

大雅の描く神様は、高いところから神々しく降臨される存在ではありません。

気が付いたら傍にいて、

人智の及ばぬ力で、見る者に寄り添い、見守り幸せにしてくれる、

そんな感じです。

□

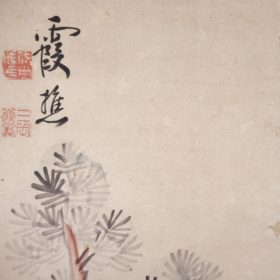

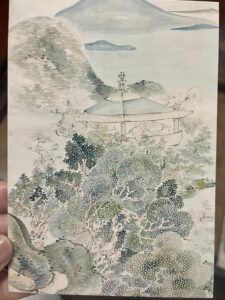

もう一幅の山水画のタイトルを「水亭舟翠」としました。

出光美術館ご所蔵の重要文化財

《十二ヶ月離合山水図屏風》は、大雅47才の傑作。

大変有名な作品ですのでご存じの方も多いことでしょう。

この屏風は、それぞれ独立した山水画としても、

12幅全体を大きな画面としても楽しめるスタイルで、

各幅それぞれに、四文字のタイトルが大雅の筆によって書かれています。

本作品は、その中の一幅「水亭舟翠」に、構図がよく似ています。

ただ、その大雅の筆による画題の一文字が解読できなかったので、

もしかしたら間違っているかもしれません。

画面手前には、松をはじめとする様々な樹々が潤った筆で描かれます。

その墨の一筆一筆は、ただの線・点・○ではなく、

葉の一枚一枚を生き生きと写しています。

所々墨の色が濃い。

なんて美しい描写だろう。

葉を揺らす気持ちのいい風や、緑の香りまで伝わってきます。

一番手前の右手の木陰、水に浮かべられた舟が繋がれていますね。

この水辺は、遠景の遥々とした水辺へと繋がっています。

気持ちの良い世界だなぁ。

大雅の画世界の住人に、知らぬ間になってしまいます。

水景を見下ろす岩上の素朴な建物、

背後に巨岩の山が迫っています。

山の輪郭は、なんの迷いも無駄もない筆で大胆に引かれています。

素晴らしい筆致です。

この幅はコンデションが良くありません。

全体的に表面に多く欠損がございます。

古書画を扱う業者は、「虫が舐めた」と表現します。

「虫が喰った」ほど、深くはっきりと紙が亡くなっているのではなく、

「舐めてなくなった」ように表面がなくなっている状態です。

運よく、手前の樹々部分は欠損が少なく、

上半分の難が多いです。

他に傷み、汚れも多いです。

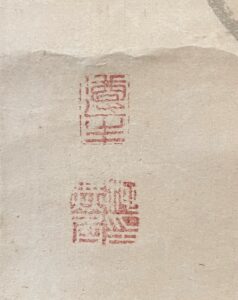

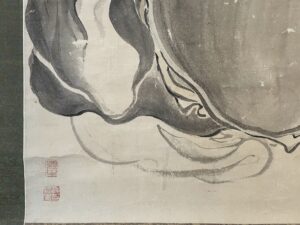

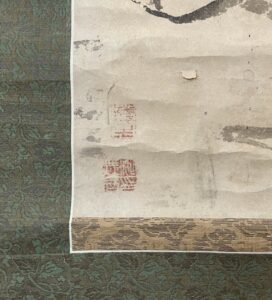

印章〈遵生〉朱文長方印は、30才代後期~生涯使われた印章。

〈池橆名印〉白文方印(左上が丸い)は、

30才代末から使われ始め、重要文化財「五君咏図」、出光美術館ご所蔵「瓢鮎図」など、

50才代最晩年まで使用された印章です。

この印影は、とてもよく似た左上が四角い印章もあり、

図版だと判断しにくいのですが、上記の作品は確実です。

40才代後半の作品でしょう。

本作品には款記はありません。

元々屏風に貼られていた作品の内2幅が独立して軸装されたと考えられます。

寿老人の軸は、本紙に大きな折れがございます。

他に汚れや欠損部分もございます。

非常にリーズナブルでございます。

ご確認ください。

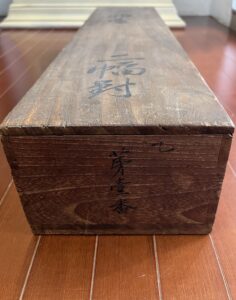

時代箱

¥120000

消費税・送料込

□

□

□

左が出光美術館ご所蔵の重要文化財《十二ヶ月離合山水図屏風》「水亭舟翠」(部分)のはがき/右は本作品

□

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。