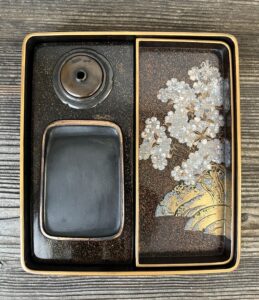

縦 約22,8㎝

横 約20,8㎝

高さ 約5,3㎝

桃山~江戸時代初期

□

硯箱の一番古いのは平安時代末の《州浜鵜螺鈿硯箱》で、

平安時代の硯箱は確か一つだけです。

白洲正子さんのご所蔵で、その後、京都の古美術商の方のところへ。

重要文化財です。

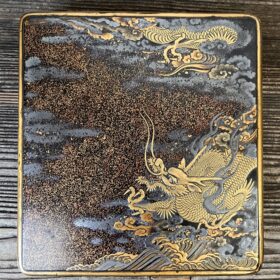

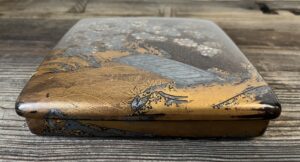

蓋表(甲)が膨らむ甲盛(こうもり)、

側面が膨らむ胴張(どうばり)の形で、

縦横の長さが同じ方形で、入隅の形なところは、

春日大社の本宮御料古神宝類の一つ、櫛箱(国宝)に通じています。

甲盛・胴張の造形は、真っすぐな線で形を成す箱に比べ、

制作技術が、圧倒的に難しい。

アールを描いた辺の箱は、職人の高度な技術力を必要とし、格段に手間のかかる形です。

本作品は、方形に近い長方形、角丸被蓋(かぶせぶた)造、甲盛・胴張。

慶長二年(1597)の銘のある、北野天満宮の硯箱もこの形です。

江戸時代に人気のあった硯箱の形の一つです。

◇

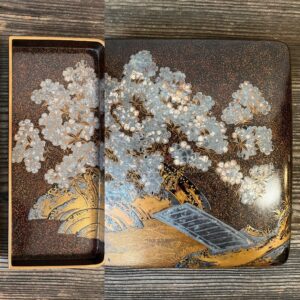

蓋甲は、荒い梨地に、左手の重ねられた土坡に満開の桜が描かれます。

桜の花びらはみんな正面を向き、厚手の銀箔が貼られ非常に装飾的。

花に比べて樹が小さく描かれます。

葉は黒漆に輪郭と葉脈が金ですが、

これは金蒔絵の金が擦れてなくなったものと思われます。

アールを重ねた土坡の稜線は金銀の切金(きりかね)が贅沢に敷き詰められて豪華です。

土坡の下の水辺は細線を重ねた研ぎ出し蒔絵。

圧倒的な、素晴らしい蒔絵技術です!

対岸には鋭利な形の土坡があり、

薄い銀板を貼った橋が掛けられています。

よくよく見ると、その銀の輪郭が極く極く細く表されています。

凄い技!截金のようです。

これでもか、これでもかと、装飾技法を重ねています。

桃山時代の、自由で突き抜けた感覚が、一目で心を掴む抜群の意匠。

最高です。

アールのかかった側面に画面は連続しています。

更に身の側面に連続していきます。

◇

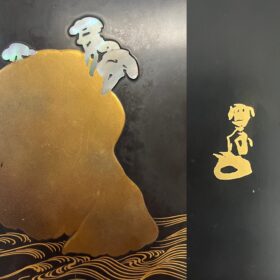

身は、左に縁に金を蒔いた硯と丸型の黄銅の水滴を置き、

右側に懸子を備えます。

いずれも梨地が施されます。

懸子には、蓋表の図が連続するように、

金銀切金を敷き詰めた金蒔絵の土坡から、満開の桜が描かれます。

◇

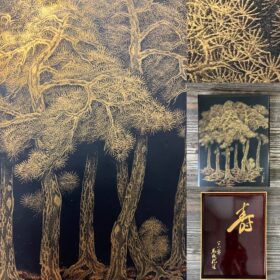

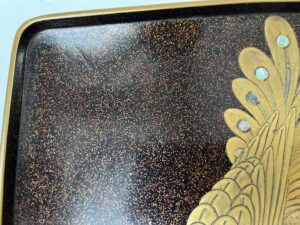

蓋裏がこれが又素晴らしい!

画面いっぱいに大きな孔雀がすっかり金で描かれます。

その胸は薄肉金高蒔絵に銀金貝をほぼ規則的に施します。

ほっぺの辺りだけ更に高く盛って、金切金(きんきりかね)を密に施し変化をつけています。

羽部分は、粉感の残る金粉を厚く蒔き、

尾羽の羽根の毛一本一本を付け描きで表現し、

羽根の芯は螺鈿が細く貼られ、飾り羽にも螺鈿が装飾されます。

踏ん張った脚の描写は妙にリアル。

足元は際を斜めに切った動きのある、流水にも見える広い金の台地。

輪郭には金銀切金が贅沢に用いられ、豪華で優美。

非常に絵画的です。

こんなに繊細際まる造形でありながら、器体に瑕疵はございません。

数百年を経ても狂わない材を用いて、抜群の技巧をして、

上質な漆で制作されているのでしょう。

制作に、時間もお金も惜しみなく注がれた逸品、

ミュージアムピースといっても過言ではございません。

蓋表に小疵、銀箔の擦れ、切金の剥落

経年による断紋などはございますが、

抜群のコンディションです。

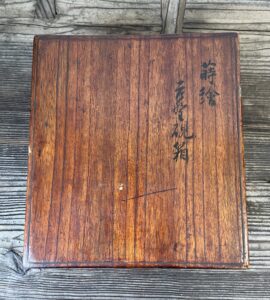

漆拭時代箱

《お問い合わせください》

左下に小疵/ 銀板の捲れ部分

蓋裏

蓋裏

□

蓋裏仔細

内容品裏面

内容品裏面

硯・水注/懸子側面

身側面四方

身裏面

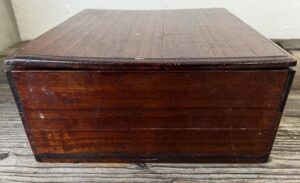

箱蓋表/ 箱の一部に一度外れた痕跡がございます(向こう側の面)

蓋がやや反っています

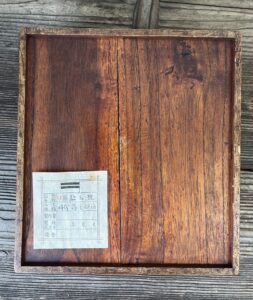

箱蓋裏

箱蓋裏

箱底裏