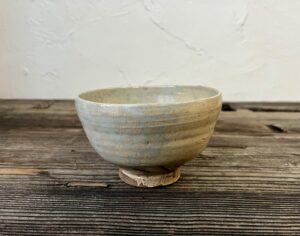

口径 約11,7~12,5㎝

高台径 約5,7~5,9㎝

高さ 約8㎝

□

御本茶碗は、

日本から「こんな風に作って」と注文で作られた高麗茶碗のカテゴリーの一つです。

徳川幕府と李氏朝鮮を仲介した対馬藩が、釜山にあった和館内に開いた

釜山窯(和館茶碗窯)で造られました。

中国・朝鮮半島の文化芸術をお手本として崇めた日本にとって、

海を渡ってもたらされる《渡り物》は、大大大憧れの品。

釜山窯の操業は寛永16年(1639)~享保3年(1718)と考えられています。

お手本は、紙に横姿のシルエットを線描きし、

細かな注文を文字や絵で加えて、寸法を記して示しました。

対馬の宗家文書の中に注文帳の控えがあるんです。

□

本作品はゆったりとした碗形で、口が少し窄められ、一か所凹まされて変化が付けられています。

口縁から少し下がったところに、胴締めと表現するといいすぎかな、程度の締まりがあります。

なんとも素敵な形!

青灰色の釉が、内外共に半身に掛けられ、

細かな斑紋が天の川の星のようにたくさん現れて美しい。

高台から胴へ広がる底部分の外側面が直線的に削られ精悍です。

ちょうど片身替りの境目に、

釉が掛けられないことで現れた三角と、掻き落された線の景色。

良いです。

シャープな造形の高台内は、真ん中が少しだけ盛り上がっています。

目痕無し。

4㎝程のニュウがございます。

無地箱

お問い合わせください

□

□

ニュウ

箱の底は付け替えられ/ ひもが内側を通されています

蓋の桟はすっかり欠損しています

手縫いの帛紗・傷み有り