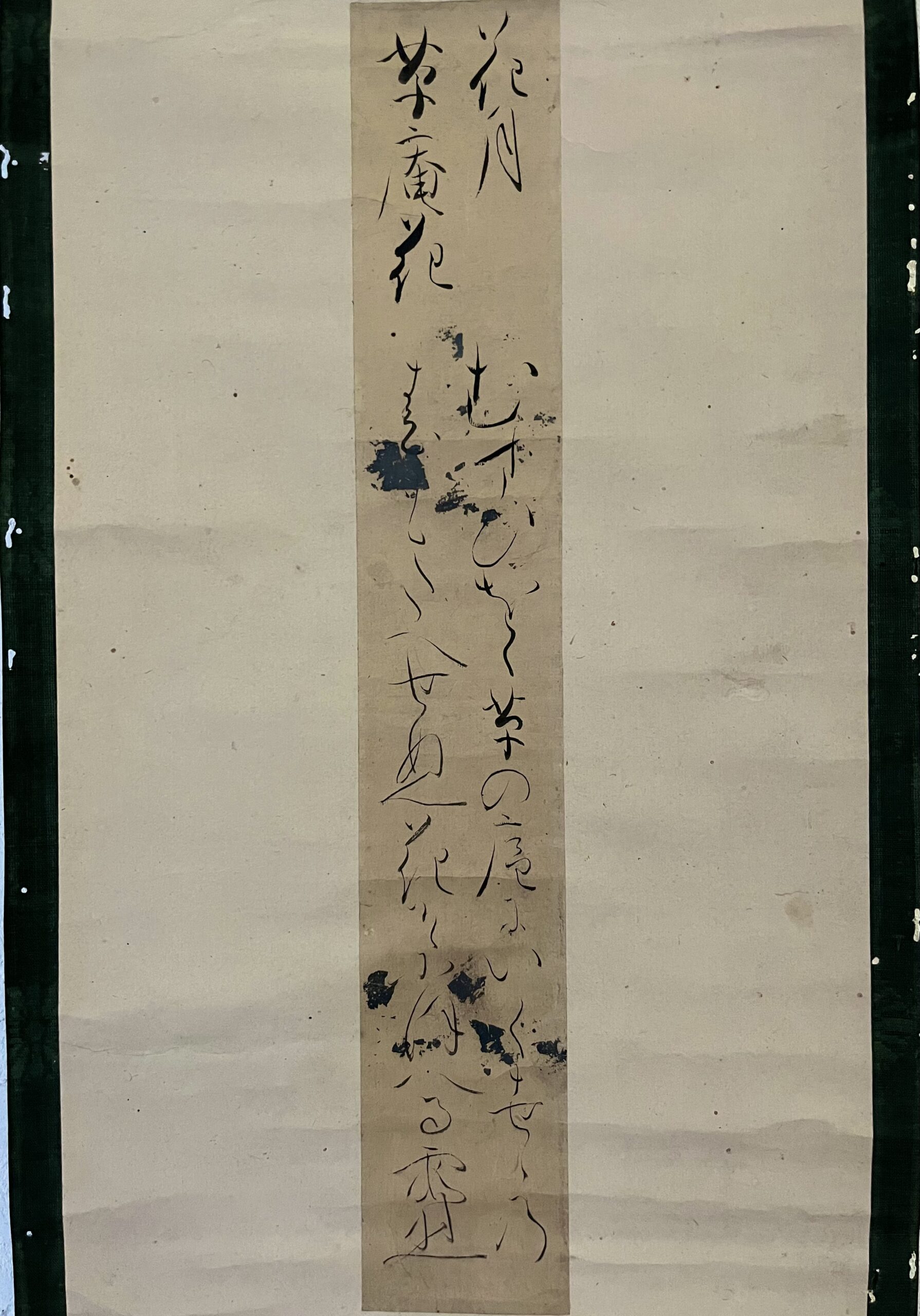

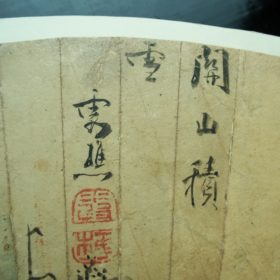

本紙 36,4 × 5,8㎝

軸装 161,5 × 24,8㎝

紙本

□

花月草庵花

むすびをく 草の庵にいく世ゝ乃

春もたへせぬ花そにほへる 霞樵

□

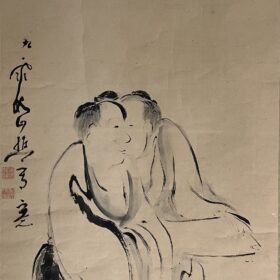

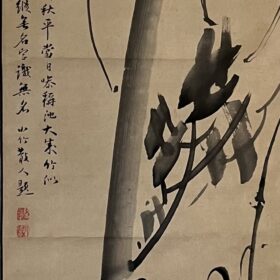

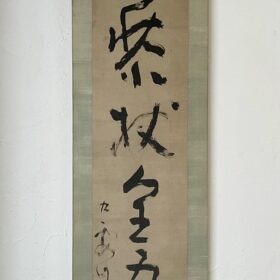

大雅特有の文字姿。

和歌に相応しい非常に美しい書姿です。

この一句は、大雅のお気に入りの一句であったらしく、

同じ歌の短冊が、池大雅作品集(中央公論美術出版/昭和35)に

所載されています。(作品№677)

大雅は、妻・玉瀾と一緒に、冷泉家で歌の手ほどきを受けています。

玉瀾は、本名・町。

玉瀾の家は祇園の茶屋で、祖母の梶の代から冷泉家に歌を学んだ文芸で高名な一家。

梶さんも、母の百合も、

大変な美人で、歌集を出版したほど名高かったんです。

伴蒿蹊著「近世畸人伝」(寛政2年/1790)には、

二人が冷泉為村に招かれて参上し、歌を学んだ、とあります。

ちなみに、

初めて行ったとき、玉瀾の名前が高貴そうなので、

女房たちが玉瀾の来るのを楽しみに待っていたところ、

玉瀾は糊の良く効いた綿衣を着て、魚籠を下げてやってきて、

(つまりは、全然高貴な風体でなく、)

女房達を大いに驚かせた、

とも書かれています。

□

短冊の濃いグレーに見える部分は、銀箔です。

本銀は、経年で酸化して黒く変色するんです。

高級な料紙です。

軸装は虫食いが多く、

台紙の上部分に、広範囲な修復痕、下部には虫穴、折れがございますが、

短冊本紙は、折れが少しある程度です。

時代箱

箱にも、激しく虫食い跡がございます。

蓋は後補の可能性がございます。

塗りの軸先にも剝げがございます。

画像でご確認ください。

¥110,000

消費税・送料込

(税抜き ¥100,000)

![]()

台紙補修部分

台紙虫穴

軸塗り塗りの傷み

軸塗り塗りの傷み

箱の表・左・裏・右

箱の表・左・裏・右

軸装裏側

軸装裏側

□

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。

□ □ □