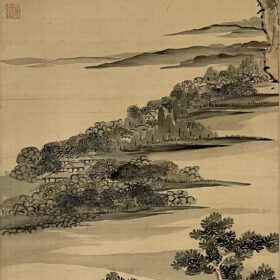

本紙 約137 × 56㎝

軸装 約207 × 73㎝

紙本淡彩

□

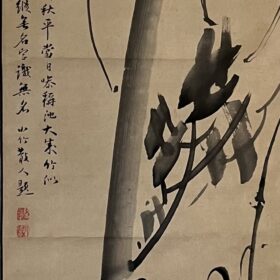

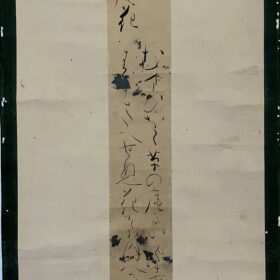

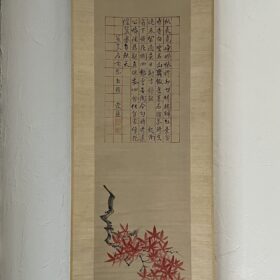

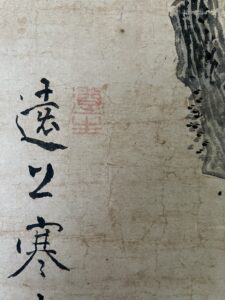

左上に晩唐の詩人・杜牧の「山行」が書されています。

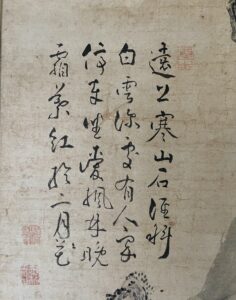

遠上寒山石逕斜

白雲生處有人家

停車坐愛楓林晩

霜葉紅於二月花

遠く寒山に上がれば、石造りの道は傾斜がきつい

白雲生ずる所人家有り

車を停めて坐(そぞろ)に夕暮れ時の楓林を愛でる

霜(で染まった)葉は、二月の花(桃花)よりも紅なり

□

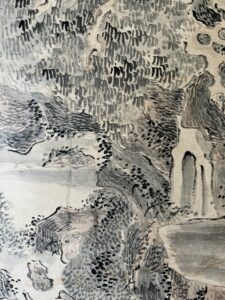

非常に丁寧に描かれた大きな作品です。

様々な種類の樹木の葉は、一枚一枚存在していて、

一つたりともただの点ではありません。

これでもかと密に描かれているのに全く煩く感じられないのは、

大雅のマジックです。

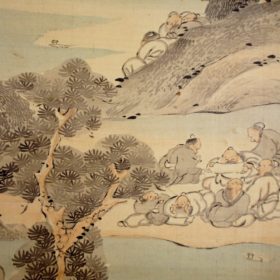

下半分真ん中に描かれた、

水分をたっぷり含んだ松葉の表現は、潤いに満ち、清々しいほどです。

奇妙な形に根を土からから現した松樹の木陰に、

車輪の付いた輿と車夫が描かれ、

石段が見えています。

きっと、真ん中右手の平らな崖まで、

高士は石段を登って行ったのでしょう。

杜牧の詠んだ情景そのままを描いた大雅の画世界です。

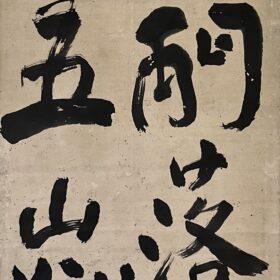

右上の、険しく迫り出した懸崖、

中景の、渓谷を挟んだ山々、

前景の奇岩や松の幹、

画面にたくさん代謝が施されています。

特にこの作品が面白いのは、

右側から中央部分に張り出して描かれた木の、

様々な形の葉を繁らせた枝々が、

左から画かれた中景の山々と大きく重なっていること。

しかも、視覚的にははっきり見えるはずの手前の枝葉のほうが、

薄く描かれています。

どこまでが前景で、どこから中景か、

曖昧です。

大雅は、敢えて見る者の視覚を惑わしています。

360度見回して、周りの樹木の向うが見えなくなるような森に入った時、

右も左もわからなくなった経験はありませんか?

左右どころか、

底知れぬ大自然に包まれ、上下さえ不安なめくるめく感覚。

これを表すのが

中国の空間表現の一つ

「迷遠法」です。

大雅のこの作品は、

まさにこの感覚を見る者に与えます。

自分を持っていかれそうになる言い知れぬ揺らぎと、

何ものにも捉われない、天井知らずの自由な肌感覚に酔いしれます。

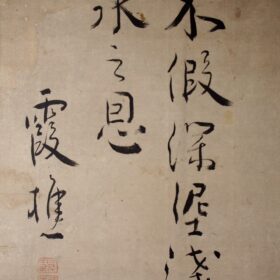

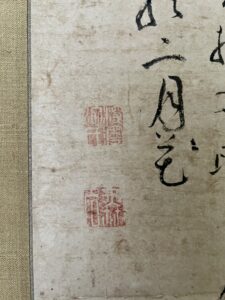

「遵生」朱文長方印

「深濘池氏」白文方印

「橆名」白文方印

関防印の「遵生」は、

30歳代後期から使われ始め、40歳代で非常に多く使われた印章です。

50歳代の筆と思われる作品にも、多く捺されています。

「深濘池氏」「橆名」白文方印は、

同じ印材の両面に刻まれ、

多くは二つ対で捺されます。

20歳代で使われ始め、40歳代前半まで使われます。

若さの残る筆致と使用印から、

本作品は30歳代後期の作品と思われます。

杜牧の詩を視覚化したこの画題は、

大雅の好んだ画題だったのでしょう。

他にも複数同じ画題の作品があり、

一つは、脇村奨学会のご所蔵です。

汚れを落とし、

皴・折れを修復して軸装し直しました。

至近距離で見ると、修復痕が多数残ります。

画像でご確認ください。

汚れが落ちたことで、

代赭(朱)が鮮やかに甦っています。

墨の濃淡が非常にはっきり浮き上がり、

胸に迫る迫力です。

全体を楽しむために2m離れると、

傷みは全く気になりません。

一枚一枚の葉っぱの虫食いや、

腐った幹の部分によって、

森全体の美しさが損なわれることがない感覚です。

時代無地箱

¥550,000

消費税・送料込

□

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。

□

□

□

表具師が箱にタトウを誂えてくれました。