胴径 約7,3㎝

高さ 約8㎝

□

七代中村宗哲

寛政10年(1798)~弘化3年(1846)

六代宗哲の弟

尾州徳川家から「得玄」の称号を拝領されています。

「漆の美 中村宗哲家の歴代」(淡交社刊)に、

「代中もっともすぐれた作振りで堅緻清澄、(中略)技倆は抜群である。」

とあります。

この作品の宗哲の箱書きは、

得玄拝領前の若い頃の筆。

優雅なお手です。

作品制作の技倆だけでなく、箱の墨書きのお手も抜群に優美です。

□

又玅斎/ゆうみょうさい

嘉永5年(1852)~大正6年(1917)

裏千家12代

角倉家から玄々斎の娘婿として裏千家に入る。

13歳の嫡男(円能斎)に代を譲って隠居。

□

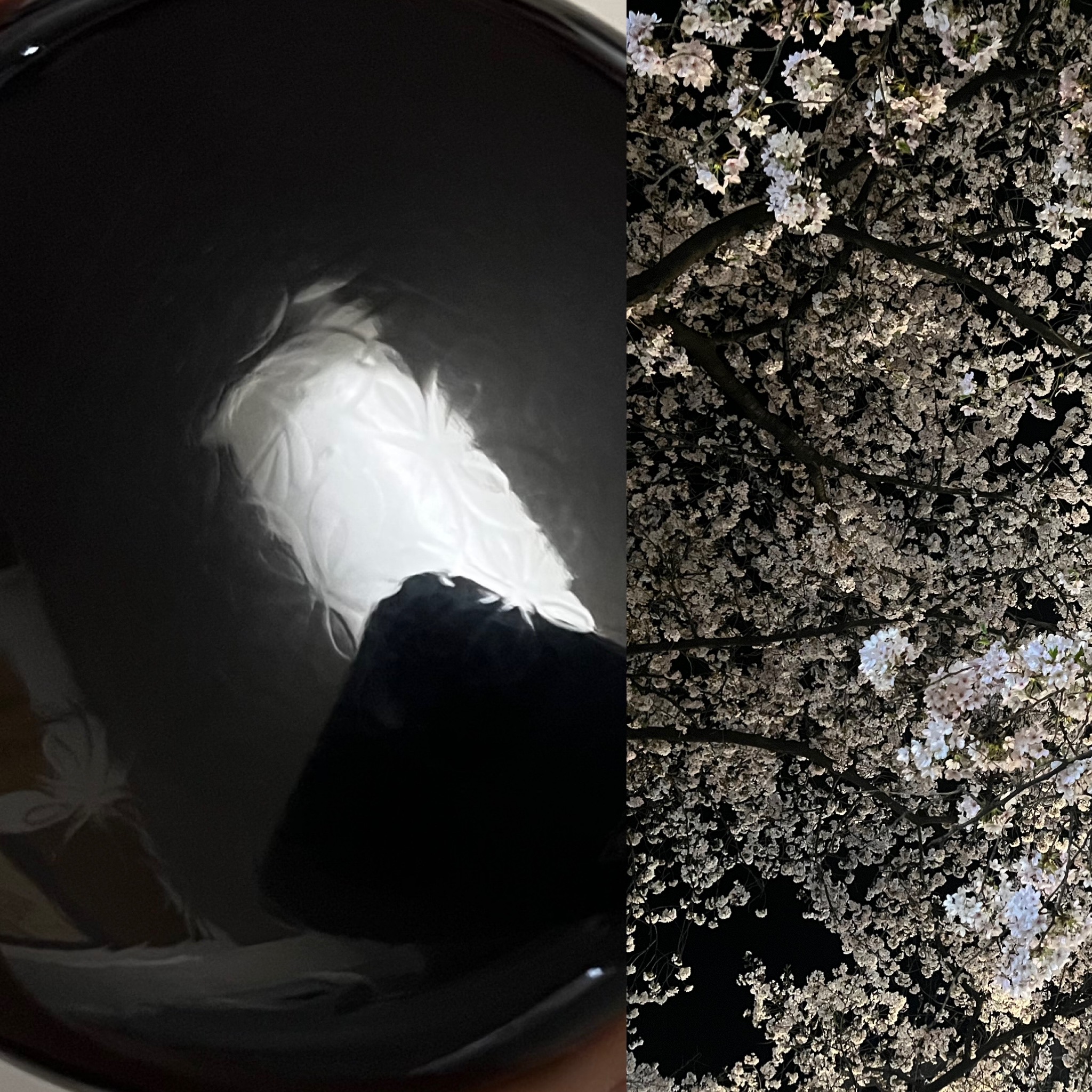

少庵好の夜桜棗は、

三代宗哲が作った彭祖(ほうそ)棗十種の内の一つがオリジナルです。

この棗の桜は、黒漆に塗り込められていて、

それと知らずに見る者には、見えない桜です。

画像でご覧いただけるように写すのがとても難しいんです。

□

利休が秀吉の命によって自刃したあと、

会津の蒲生氏郷の元に身を潜めた少庵。

ご存じの通り、利休の後妻の連れ子であった少庵は、立場そのものも弱かったと文献から読み取れるそうです。

利休の切腹が天正19年(1591)。

文禄3年(1594)、少庵は赦免されて京に戻り、道具の返却、禄も賜りましたが、

権力者との蜜月から一転、突然、父の切腹・家の取り潰しを経験した少庵は、

生涯身を潜めて表舞台には出ないことを徹底して生きたのでしょう。

数寄者・茶人のバイブル、高原杓庵の茶杓三百選に掲載されている利休の茶杓は15本。

利休の嫡男・道安の茶杓は8本。

少庵の茶杓は6本です。

ちなみに小堀遠州は31本。

とてもざっくりした数字ですが、

少庵作の道具の少なさを端的に表しています。

本作品の桜は、

ぱっと見ただけではわからない蒔絵技法です。

手に取って、「ある」と意識して見ると確かにある。

わかる人にだけわかる夜桜。

真っ暗な闇夜に、明かりもなく、

でも咲き誇る桜の花。

合の部分を跨いだ文様がピタッと繋がっています。

超絶な蒔絵技術!

棗の表面に触れると、

その凹凸で、確かに桜が存在することが感じられます。

七代宗哲の棗は厚作りで合口に傾斜があります。

本作品も重厚堅牢。

どれだけ漆が重ねられているのでしょう。手取りが重いです。

裏に「哲」彫銘。

共箱

蓋表「少庵好 夜佐久良棗」墨書

蓋裏に「少庵好 夜桜棗」又玅斎箱書花押

又玅斎は、

大名出身で派手な家元であった玄々斎期待の跡取り一如斎の夭折により、

日本を代表する豪商の家から、玄々斎の娘婿として裏千家に入り、

たった13歳の息子(円能斎)に家督を譲ります。

明治新政府により高瀬川の管理の大職を失った角倉家。

高い格式の出身でありながら、片身が狭かったのかな、

真っ暗闇の中に咲き誇る少庵好の夜桜棗に、

自身の生き様を重ねていたのかな、と妄想します。

よく見ると、蓋の甲には、

花だけでなく、一枝の桜が葉と共に描かれています。

合部分に僅かな難が散見されます。

合口の上下の表面に非常に僅かな揺れがあり、修復した可能性がございます。

蓋と身の重なり部分は、微細なヒビが確認されます。

ほとんど見えないレベルでございますが、

お手に取ってご確認くださいますようお勧め申し上げます。

《お買い上げありがとうございます》

□

蓋甲

底「哲」彫銘

蓋裏 少庵好夜佐久良棗 又玅斎花押

箱裏 七代宗哲箱書

□

蓋内側 合に難がございます

蓋側面 合にごくわずかに凹凸のある部分がございます

身内側

合重なり部分疵の程度 他にもっと小さい難あり

□

包布