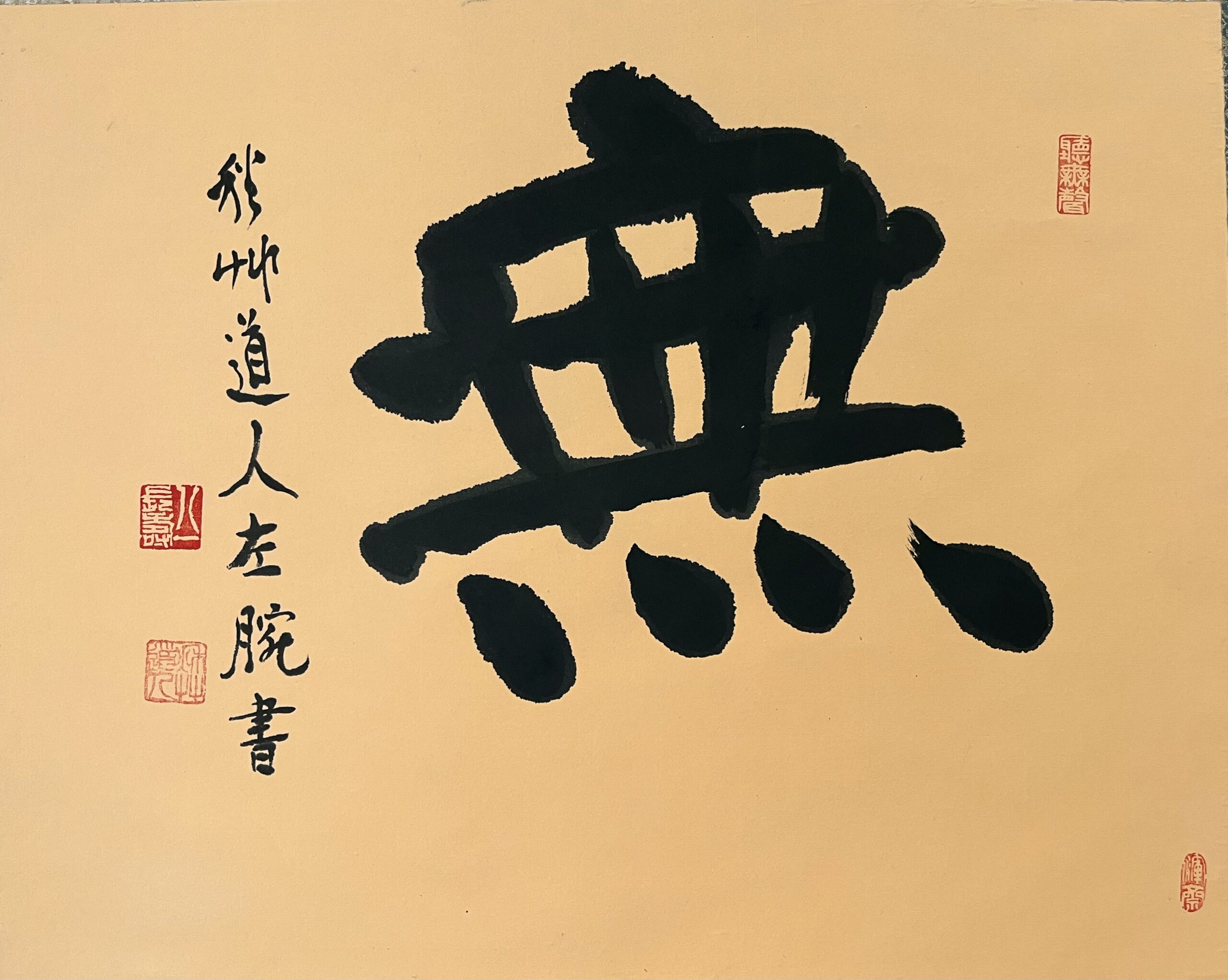

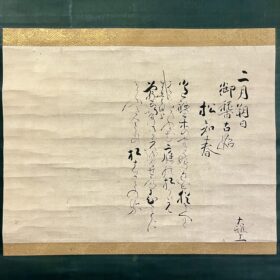

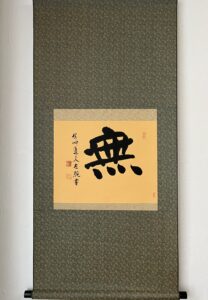

本紙 縦36,4 ×横42,5㎝

軸装 縦121 ×横58,5㎝

紙本

□

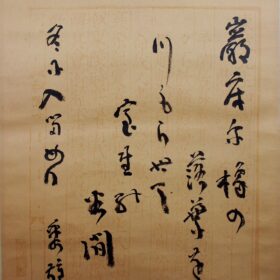

会津八一

明治14年(1881)~昭和31年(1956)

歌人・書家・美術史家

新潟県新潟市出身

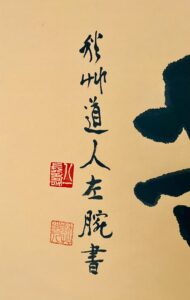

雅号/秋艸道人・渾斎

かの《壺中居》の看板も揮毫されています

□

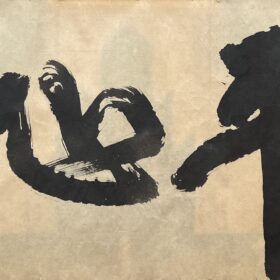

「無」一文字。

八一はもともと左利きでしたが、

右手で書くことを修練、

中国、日本の書の古典を研究して、自らの独自の書世界を作り上げました。

本作品には、

「秋艸道人左腕書」と記されています。

非常に特徴的な八一の書姿と違っていますね。

素朴な感じです。

この姿の「無」は他にも作品例があり、

この作品の出現で、左手で書かれたために

八一のスタイルを離れた素朴な書姿になったこと、

それを八一も気に入っていたことがわかります。

八一が何らかの都合(病気など)で、右手が使えなくなったとは、

どの資料にも載っていませんでした。

とすると、八一は敢えて書の修練をしなかった左手で書き、

その書姿に満足していたのでしょう。

八一の書は明朝活字が基です。

「とても厳しい修練の果て」の書姿の印象です。

明朝活字の「無」は垂直と水平の線で構成されますが、

本作品はかなり右上がり。

これは晩年の特徴です。

本作品は、作り上げた型を超えたおおらかさと自由が感じられます。

地の紙が明るい色なのも、

きっと意味があるのだと思う。

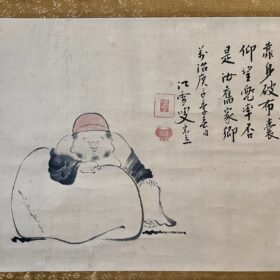

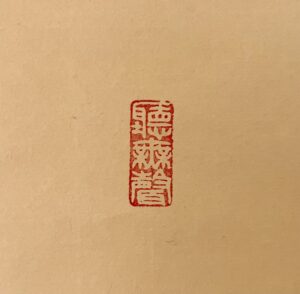

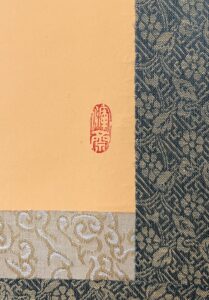

印章「八一長寿」白文方印、

「秋艸道人」朱文方印は、

山田正平(1901~1962)によって刻された印章。

山田正平は、呉昌碩を尊び影響を受け、交友もした人。

この二つの印影は、それぞれ違う砡に刻まれた作品です。

本作品はもともと、大きな色紙に揮毫された作品を軸装としたものと思われます。

軸装は下手で裂も良くありません。

本紙の周囲に皺がございます。

幸いなことに、作品を損ねていませんので、

鑑賞に問題はございません。

三流の表具師が、頑張って軸装した感じです。

八一への気揮毫依頼はとても多く、大正9年(1920)に、

「書を索めらるゝは毎度迷惑の至りなり」と印刷して、揮毫依頼を断ろうとしていたらしいんです。

昭和16年の「秋艸道人會津先生還暦潤規」による色紙揮毫の値段は、金三拾圓。

当時の小学校教諭初任給の約半分です。

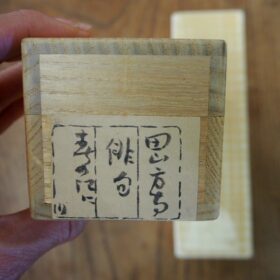

誂え無地箱

¥120000

消費税・送料込

関防印

「八一長寿」白文方印

「八一長寿」白文方印

「秋艸道人」朱文方印

□