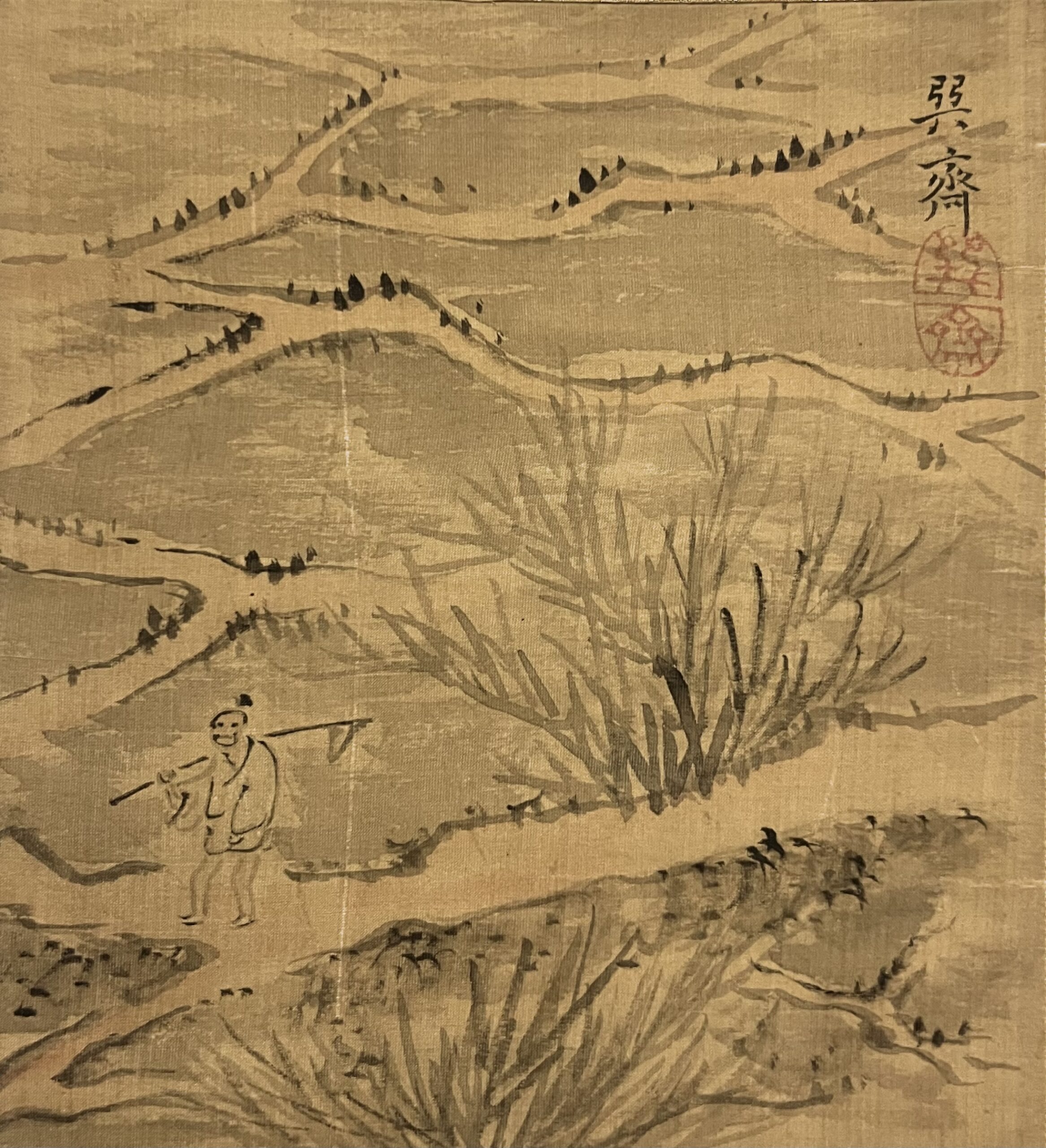

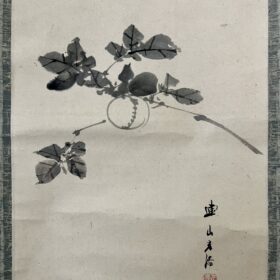

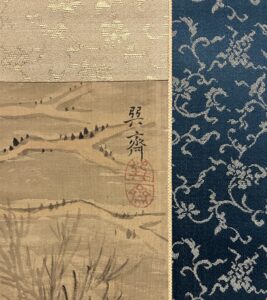

本紙 17,4 ×15,8㎝

軸装 151 ×29,9㎝

絹本淡彩

□

木村蒹葭堂/きむらけんかどう

元文元年(1736)~享和2年(1802)

大阪の人

名/孔恭(弘恭)

字/世粛

号/蒹葭堂、巽斎(遜斎・そんさい)

通称/坪井屋吉右衛門

大阪北堀江で、酒造株の貸付などを営む町人の家に生まれ、

絵画詩文を学び、茶を嗜み、本草学・物産学を学んで様々なものを蒐集。

コレクション品の出版にも携わる、多芸多才、博識博学な知の巨人。

彼の元に全国からたくさんの文人・知識人・芸術家が集まり、

文化芸術の大サロンとなっていたんです。

植物・魚・菌類・虫・貝・諸国物産、

ありとあらゆるものを集めて、記録、

イッカク(北極海周辺に生息する鯨の一種・オスは頭部にユニコーンの角のような歯を持っています)の研究本も出しています。

蒹葭堂の蔵書は、彼が病に倒れたすぐ後、享和3年(1803)に昌平坂学問所に献呈され、

現在は国立公文書館内閣文庫に所蔵されています。

大和郡山藩の老中で、絵師・柳里恭としても名高い柳沢淇園の紹介で、

池大雅と出会ったのは、13歳の時。

大雅は13才年上の26才でした。

以来、大雅が没するまで大変親しく交友しています。

蒹葭堂は大雅から画を学びました。

□

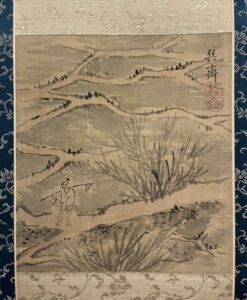

何も生えていない田んぼの道を、

柄の長い農具を担いで歩く人物。

タイトルを「秋」としましたが、稲刈りのあと、稲の切株をすっかり土に返した田んぼの姿や、

葉っぱのない道脇の丈の低い樹々の様子、

冬かもしれません。

点苔チックな、畦道に点々と筆を置いた感じも、

力の抜けた人物の様子も、

落款を見なければ「大雅作品かな?」と思うくらい、

大雅の筆致に似ています。

蒹葭堂は、弟子たちの中で一番大雅の画法を我が物にしていたように思います。

ただ、

大雅なら紙本に描いたであろう小品を、

贅沢な絹本に描いたところが、蒹葭堂らしい。

道の土や、人物の肌に代赭(朱色)が差され優しく温かな何気ない世界。

洒落た一幅です。

誂え無地箱

軸先象牙

¥110000

消費税・送料込

本紙画面、人物右側に縦に引っ掻いたような線がございます

本紙画面、人物右側に縦に引っ掻いたような線がございます

□