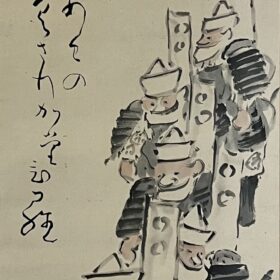

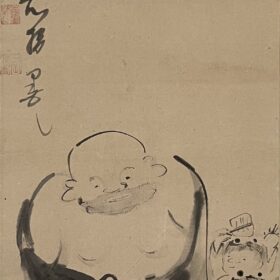

本紙 31 ×16㎝

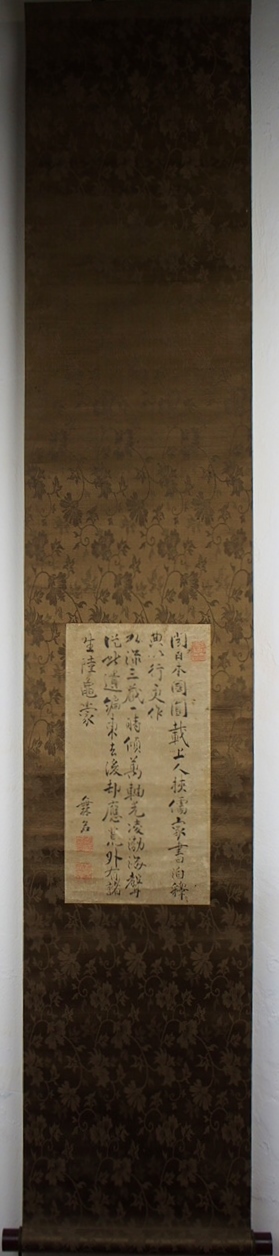

軸装 141 ×25,4㎝

紙本

□

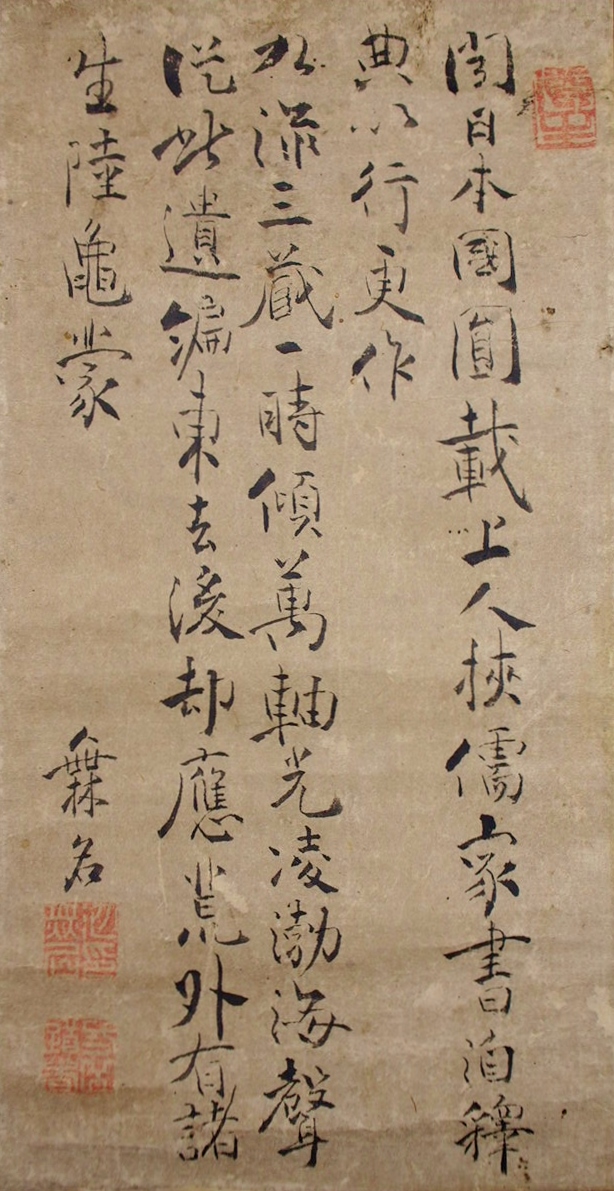

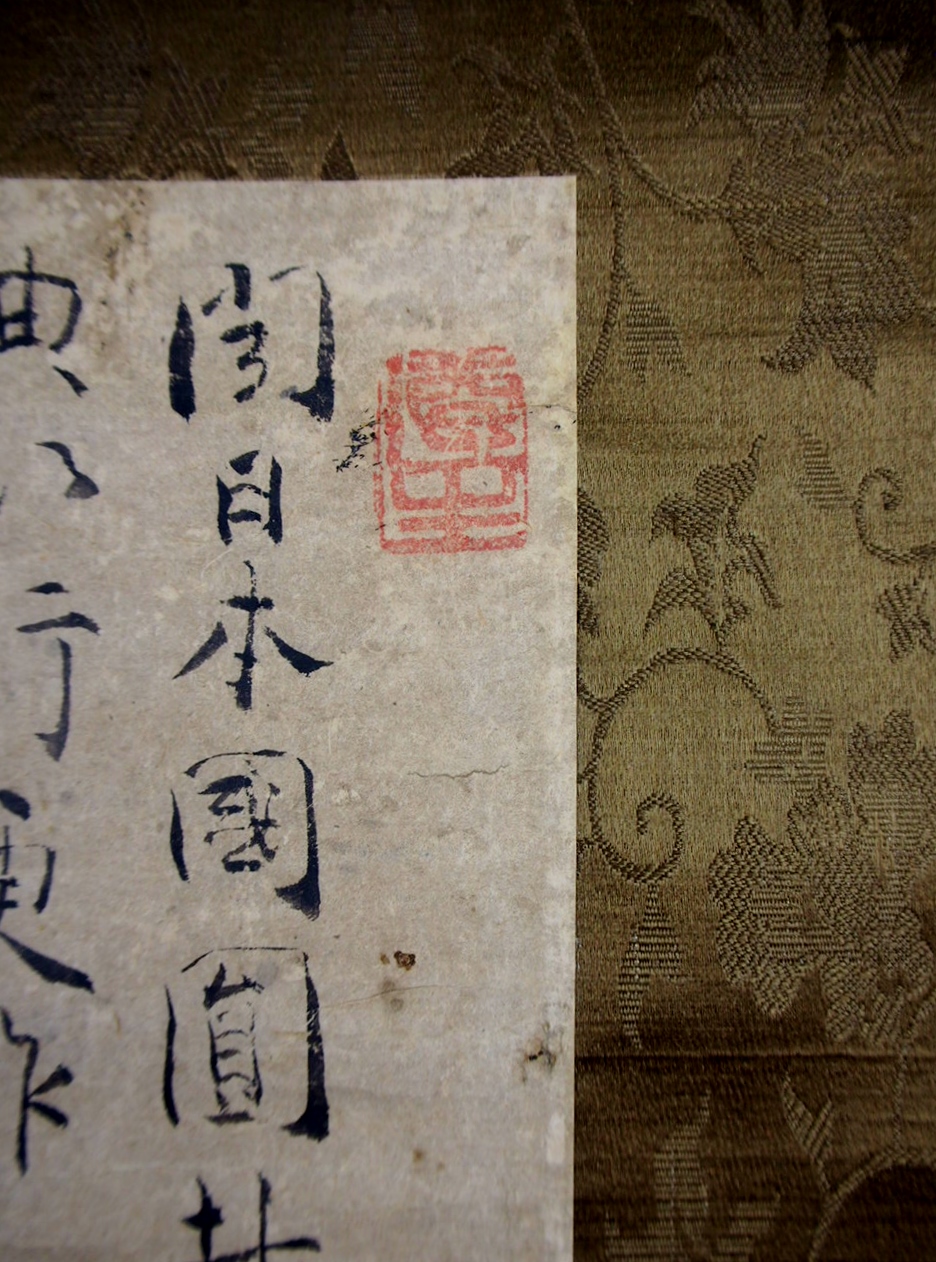

聞日本國圓載上人挟儒家書洎釋典以行更作

九流三蔵一時傾

萬軸光凌渤海聲

従此遺編東去後

却應荒外有諸生

陸龜蒙

◆

日本国圓載上人が、儒家書と釋典を挟んで(持って)行く(帰る)のを聞き、

作ります。

非常に厳しい修行に一心に心身を傾けた。

膨大な典籍の光明は渤海の声を凌ぐのです。

儒仏の典籍が東に伝えられ、

大海の向う(の日本)に必ずたくさんの弟子を生むことでしょう。

陸龜蒙

◆

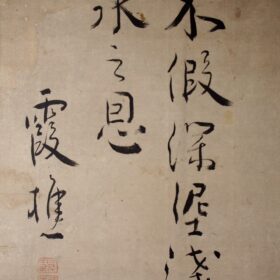

前置きの言葉の順番が入れ替わったり、

一部文字を変えていますが、

清朝の名君・康熙帝(在位1661~1722)勅撰漢詩集・全唐詩に入っている

唐の詩人・陸龜蒙の詩の一部分と、ほぼ同じ内容です。

もともとの名前〈池野〉をアレンジして、

中国様式の《池大雅》にしていたほど中国の文化に憧れた大雅にとって、

平安時代に唐に渡った僧・圓載の日本帰国に際して、

唐詩人・陸龜蒙が送った七言絶句は、

憧憬の詩であったに違いありません。

その陸龜蒙の詩に、

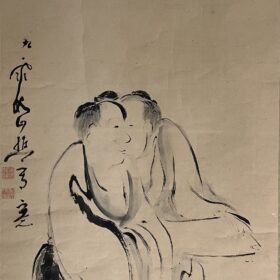

大雅は大雅しか表せない姿を与えています。

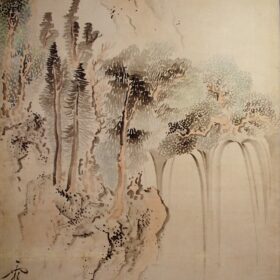

それは、大雅が得意とした自由奔放な書きぶりではなく、

般若心経に近い感じです。

全く力みのない、

主体性を失わない文字姿です。

派手さはありませんが、

非常に良い作品です。

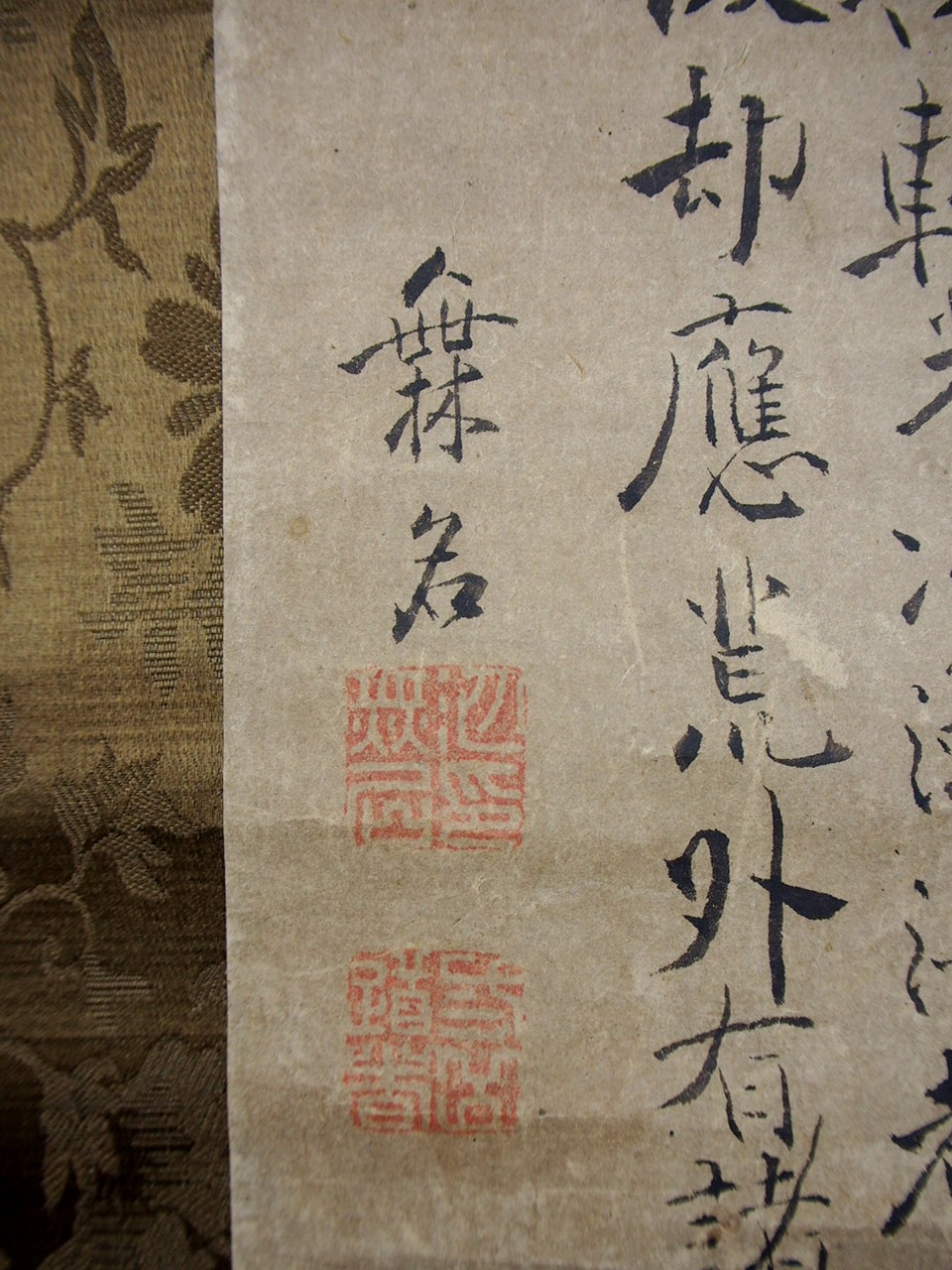

橆名

《遵生》朱文長方印

《池橆名印》白文方印

《弎岳道者》白文方印

本紙に傷みがございますが、

鑑賞には全く問題ありません。

文人の書に相応しい良い表具です。

合わせ箱を入手中です。

¥165,000

消費税・送料込

□

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

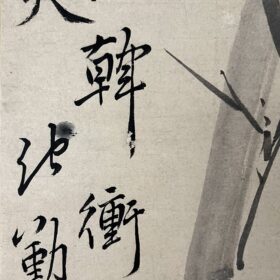

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は、

大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。

m