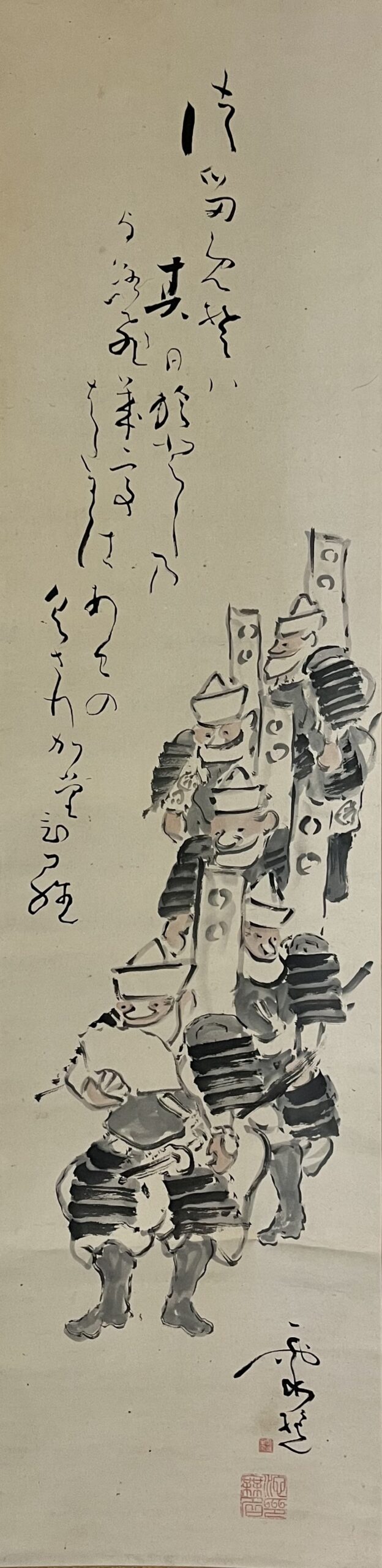

本紙 84 ×28,3㎝

軸装 179 ×40,5㎝

紙本淡彩

□

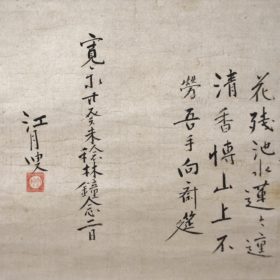

つるめそは(弦召は)

其日おとしの(その日威しの)

よろひきて(鎧着て)

はたにはあせの(肌には汗の)

くさりかたひら(鎖帷子)

□

弦召(つるめそ)は、

祇園祭の神幸祭

(7/17に三基の御神輿が八坂神社から四条の御旅所まで巡行)

の時の、

建仁寺の南西付近・弓矢町からの供奉で、

警護と露払いとして、

中御座神輿の先導であったそうです。

鎧を着けた武者姿の、

江戸時代の祇園祭の代表的な風物詩でした。

夏の一番暑い盛りに、

重く風通しの無い鎧を着けて、歩いて行列しなければならない、

もの凄くキツい役割であったこと、

汗で傷んだ鎧の修復にお金がかかることなどから、

昭和四十九年を最後に、

行列から姿を消した幻の役柄です。

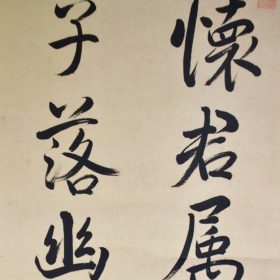

これは大雅が描いた祇園祭。

大雅が京都の年中行事を描いた作品は少なく、

貴重な作品です。

甲冑が暑くて、先頭の人物は扇で仰いでいますね。

「その日威し」は、

祇園祭に参加する人々が、祭りのため俄に(鎧を)誂えたことを表現したと推察されます。

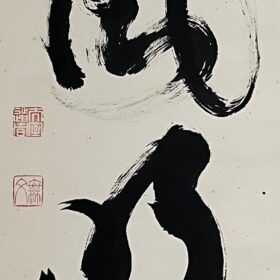

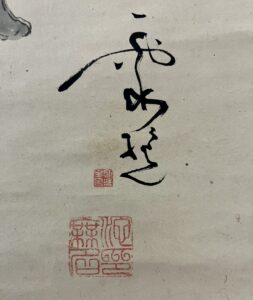

「霞樵」

《大雅主人》白文小方印

《池橆名印》朱文方印

《大雅主人》は使用例の少ない印章です。

出光美術館蔵「売茶翁煎茶図」宝暦4年・32歳に捺されていて、

昭和35年発行「池大雅作品集」(中央公論美術出版)に、

もう一作品、30歳代後半と考えられる「江岸羈旅図」に確認されています。

《池橆名印》朱文方印は、

宝暦9年・37歳「梅花草堂図」(吉川英治氏旧蔵)に捺されたのが、

製作年代のはっきりした一番若い作品。

50歳代と思われる作品にも使用され、

40歳代でとても多く使われた印章です。

国宝「楼閣山水図屏風」にも使用されています。

本紙にヨゴレ、折れがございます。

無地時代箱

お問合せください

箱とタトウ。