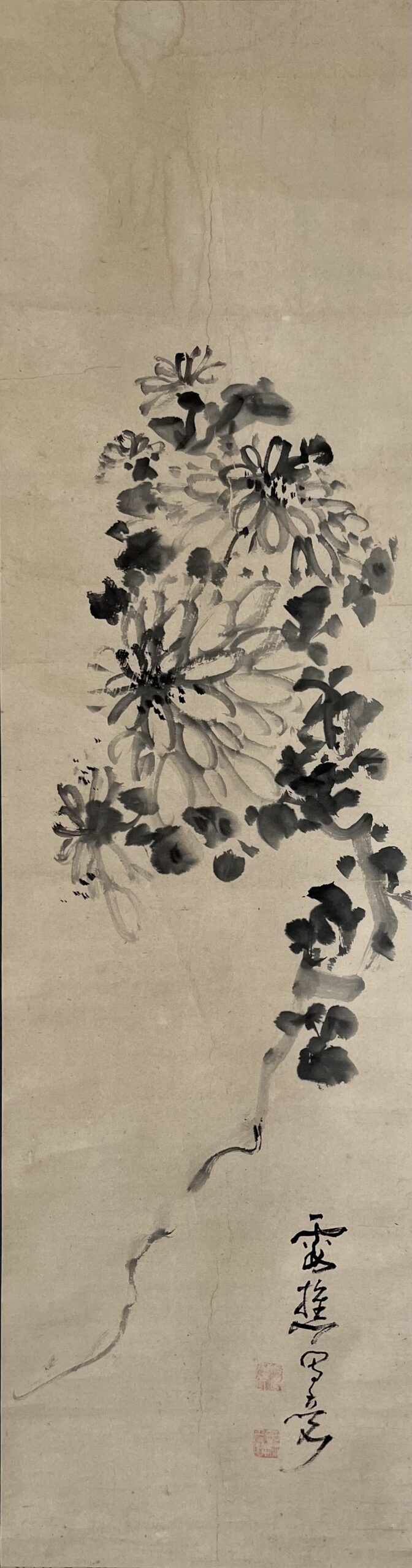

本紙 104,5 ×28㎝

軸装 175 ×38,3㎝

紙本墨画

□

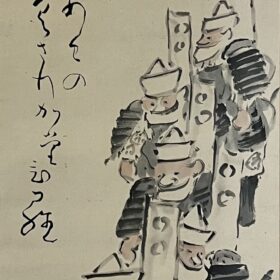

菊は、大雅が好んで描いた花の一つです。

20歳代の大雅は指墨(指頭/ 指や爪を筆代わりに使って描く手法)でも、菊を描きました。

晩年まで描きました。

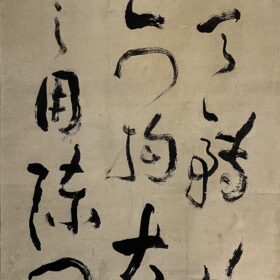

本作品は、たっぷりと水を含んだ湿潤な筆で、

たくさんの花弁をふさふささせた中心の大輪と、

あちこちに向きを変えた脇役の花たちを描いています。

生き生きと茂る墨の葉が、

花弁の華やかな白を上手く際立たせています。

この、

茎がひょろ~としているのも、

うねっとしているのも、

大雅の菊の特徴の一つです。

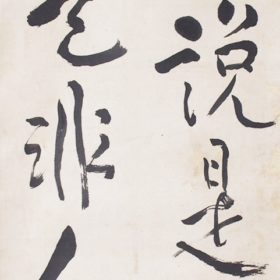

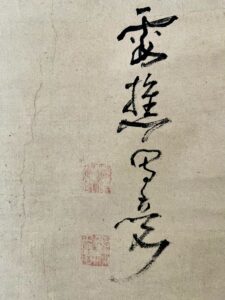

「霞樵写意」

《深濘池氏》白文方印

《橆名》白文方印

この二つの印章は、

同じ印材の両サイドに彫られていて、

大抵ペアで捺されます。

年記のある作品では、

宝暦9年(1759)、大雅37歳の作品に捺されており、

30歳代と40歳代前期と考えらる作品に捺される印章です。

昭和35年、中央公論美術出版発行

《池大雅作品集》収録作品の中に、

本作品と同じ《深濘池氏》《橆名》白文方印を捺した菊図が掲載されており、

(作品№119)

花弁の描き方、花芯の点々が強い事、

一筆でシンプルに表現された葉の表現など、

本作品とよく似ています。

手数の多い筆致と、

款の《霞樵》の姿、印章から、

30歳代の作品と思われます。

紙の下の板目が墨に現れた部分がございます。

依頼に応じて即興で描かれた作品なのかもしれません。

キツい傷みを修復して仕立て直した後に、

更に、

本紙が濡れた輪染み跡がございますために、

格安です。

画像でご確認ください。

力強い筆致で、生命力に溢れます。

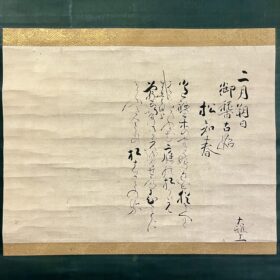

仕立て直した時に誂えたであろう、

非常に手のかかった差し箱。

昭和5年の極めが、蓋裏に書かれています。

¥80,000《お問い合わせいただき中》

消費税・送料込

□

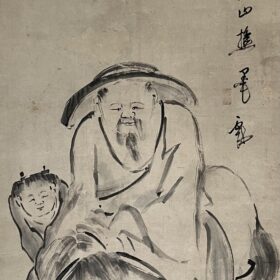

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は

大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。

落款脇傷み痕

紙の下の板目が現れています。

依頼に応じて即興で描かれたのかもしれません。

シミ

傷みや汚れ

傷みや汚れ

軸先

軸先

軸装裏面、修復痕と汚れ

引き蓋の手がかりは、黒柿のポッチです。