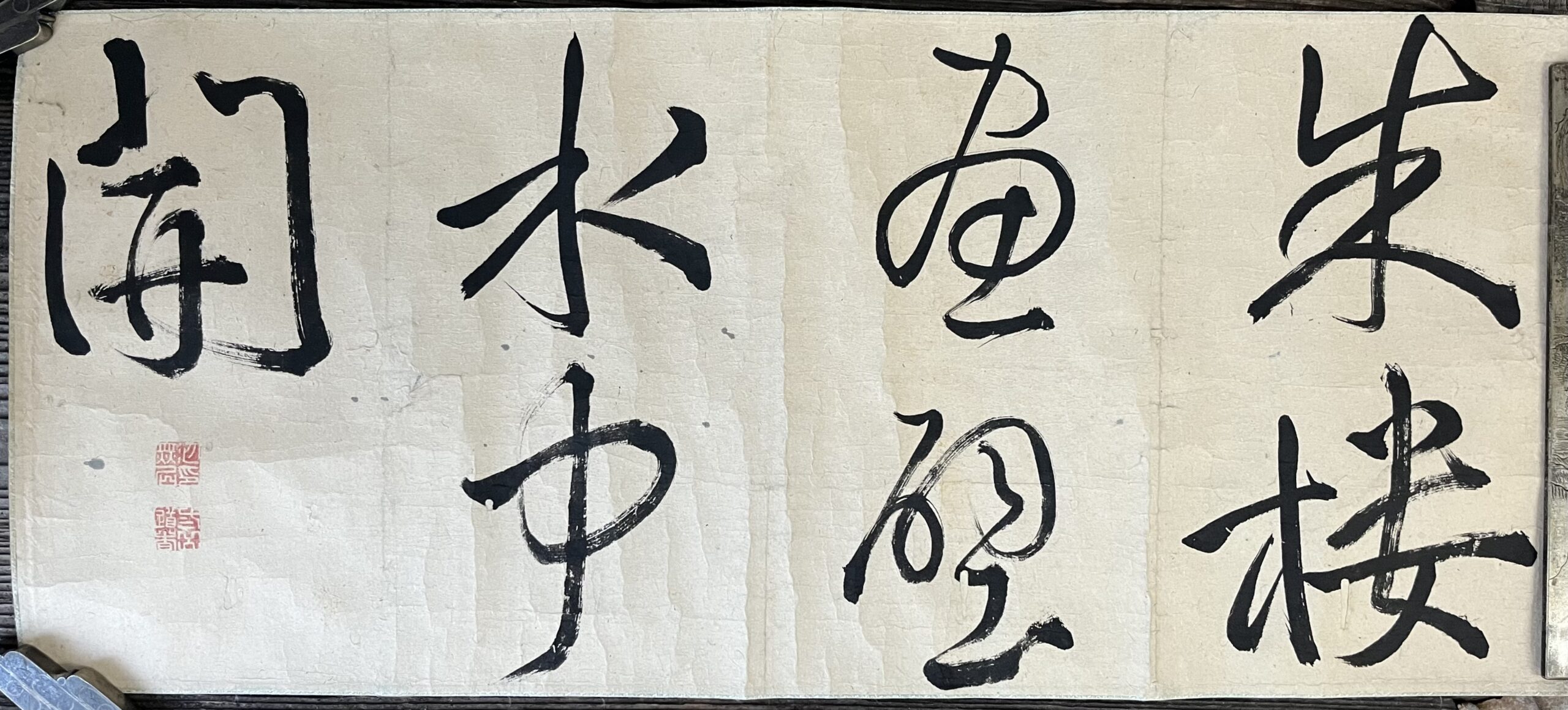

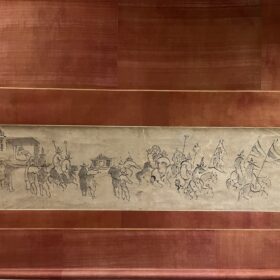

本紙 約28 ×64㎝

まくり(軸装されていない紙の状態)

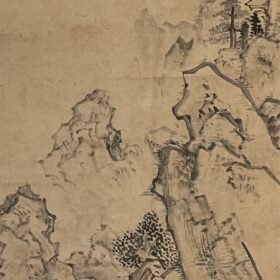

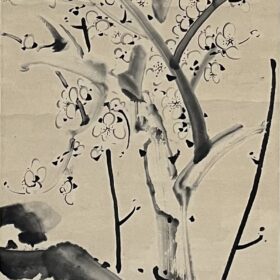

紙本

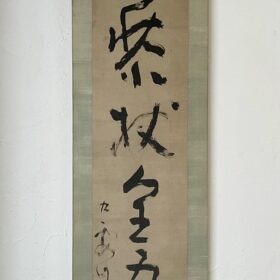

□

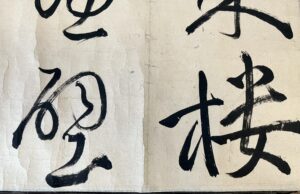

朱楼畫壁水中開

明時代、曹学佺(1575~1646)が輯(あつ)めた

「歴代詩選」巻23にある詩の中の一部です。

オリジナルは私の調べた資料では

「壁」は「閣」でした。

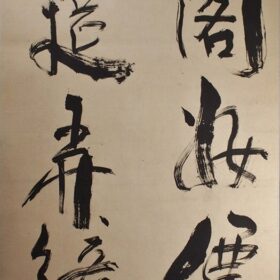

先にご紹介した書①「碧樹青岑雲外聳」(SOLD)と

同じ巻物作品の断簡で、

①の七言に続く七言です。

大雅らしい伸び伸びとしてアピールのないさわやかな書姿です。

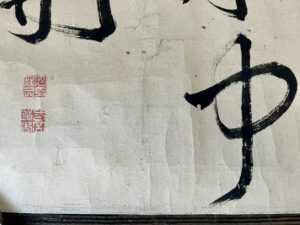

款記、関防印はなく、

「池橆名印」白文方印

「弎岳道者」白文方印

の2印が捺されます。

この2印は、30才代後半から使われ始め、40才代で非常に多く使われ、

50才代、最晩年まで使われた印章です。

ペアで捺されることが多いです。

池大雅作品集(昭和35年・中央公論美術出版)掲載682が作品の内、

64作品にこの2印がペアで捺されています。

関防印がないのは、

もともと巻物であった作品が断簡となり軸装され、

その後屏風に貼られ、切り取られたからでしょう。

巻物であった時に巻かれた状態で虫食いに遭い、

下部の同じ位置に虫害で、同じ形に穴が空いています。

江戸時代には書のお手本として版刻されるほど尊敬され、人気のあった大雅の書。

今も市場に出回る大雅作品の95パーセントは贋物です。

本物の大雅の書をリーズナブルにお手に入れたい方に!

コンディションをご確認ください。

¥45000

消費税・送料込

□

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。

「池橆名印」白文方印

「池橆名印」白文方印

「弎岳道者」白文方印

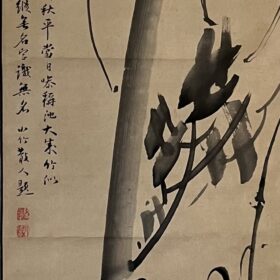

裏面

裏面