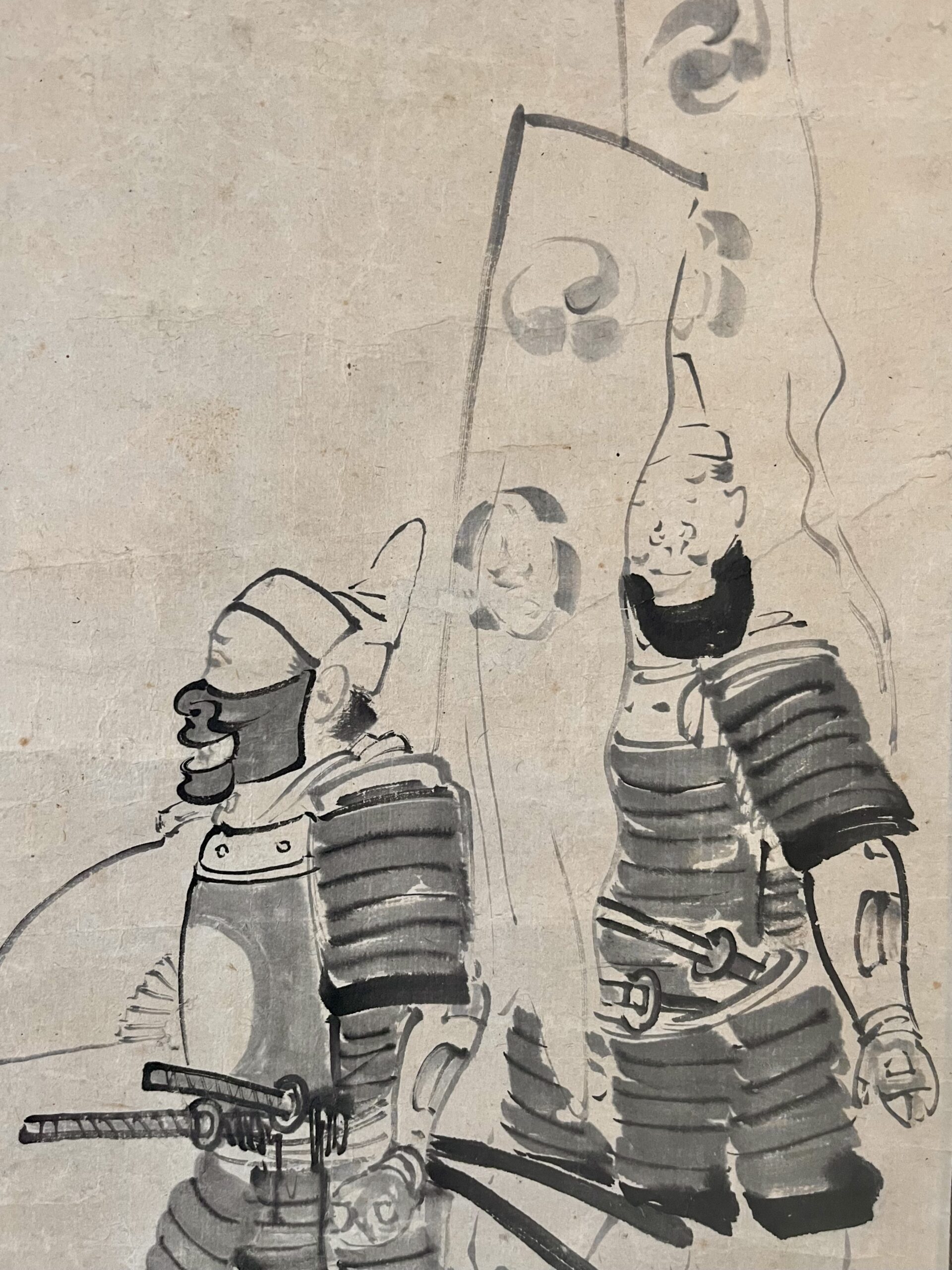

本紙 88,5 ×27㎝

軸装 168 ×34,3㎝

紙本墨画

□

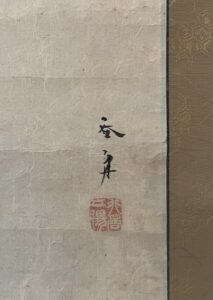

大原呑舟

寛政4年(1792)~安政4年(1858)

名/ 鯤

号/ 崙

平安人物志(嘉永5年版)に、

作州岡山の人、大原呑響の子、柴田義董に絵を学び山水人物画を能くし一家の風を立てた。

とあります。江戸後期~幕末の京都画壇の人気絵師です。

柴田義董は、呉春に学び、四条派の画法を極めた絵師。

□

弦召(つるめそ)は、

祇園祭の神幸祭(7/17に三基の御神輿が八坂神社から四条の御旅所まで巡行)の時の、

建仁寺の南西付近・弓矢町からの供奉で、

警護と露払いとして、中御座神輿の先導であったそうです。

鎧を着けた武者姿の、

江戸時代の祇園祭の代表的な風物詩でした。

夏の一番暑い盛りに、

重く風通しの無い鎧を着けて、歩いて行列しなければならない、

もの凄くキツい役割であったこと、

汗で傷んだ鎧の修復にお金がかかることなどから、

昭和四十九年を最後に、

行列から姿を消した幻の役柄でしたが

本年・平成7年に弓矢町の武者行列が、神幸祭・還幸祭で復活されます。

呑舟は、室町仏光寺南に住んでいたそうです。

神幸祭行列を見物に出かけたのでしょう。

左の男性は、面頬(めんぽう)だけつけて、兜は被っていませんね。

後ろの髭の人は、面頬すらずらして、顎にぶら下げています。

とっても暑かったのでしょう。

現在の私達も、暑い季節はマスクでも蒸れて、

とてもつけていられない時がありますもんね。

金属製で重い面頬だけでも、つけて行列を歩くのは、大変だったでしょう。

二人は背中に、唐花木瓜紋と左三つ巴の祇園社の神紋の旗を背負っています。

手前の人は、扇を広げて仰ぎながら歩みを進めています。

弦召は様々な絵師によって描かれています。

祇園祭りといえば、の画題であったことが推測されます。

私の存じ上げる限りでは、

池大雅・鈴木松年(1848~1918)・諸星成章(1870~?)・物外(若狭成業/?~1957)・ 加藤頴泉も弦召を描いています。

本紙に折れ・傷みがございますが、

鑑賞に差し障りございません。

無地箱(汚れ・欠損あり)

¥50000

消費税・送料込

□

□

箱蓋欠損部分