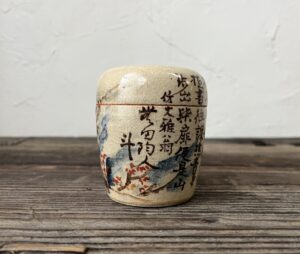

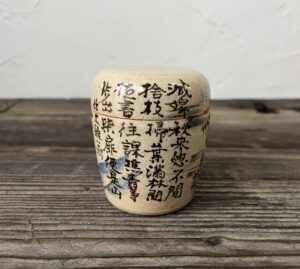

胴径 約7,3㎝

底径 約5,5㎝

高さ 約8,7㎝

□

荒川豊蔵

明治27年(1894)~昭和60年(1985)

日本を代表する陶芸家の一人。

斗出庵/ 無田陶人

北大路魯山人に乞われ星岡窯で仕事をしていた昭和5年、

魯山人が名古屋で開催した「星岡窯主作陶展」に同行し、

超有名素封家所蔵の志野茶碗を見せてもらったのが4月9日、

二日後、その茶碗とほぼ同じ造形の陶片を、美濃大萱牟田洞窯跡で発見したことをきっかけに、

美濃古窯の発掘調査をし、桃山時代の志野茶碗が美濃で制作されたことをつきとめました。

それまでの定説を覆す大発見でした。

その後古窯の傍に陶房を築き、桃山陶の再現に情熱を傾けました。

昭和30年、人間国宝制度ができた時、最初の人間国宝に認定されています。

昭和46年、文化勲章受章。

□

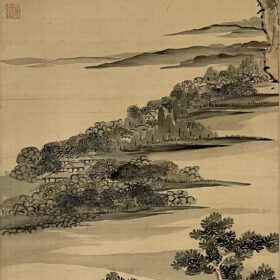

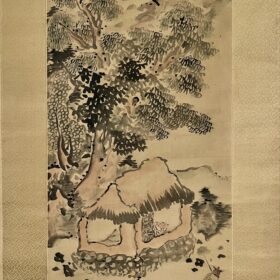

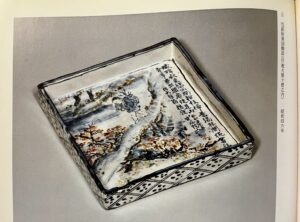

荒川豊蔵は昭和46年に池大雅・与謝蕪村筆/ 国宝「十便十宜図」(当時川端康成さん所蔵)

を写した四方形の皿を作っています。

昭和63年、没後初めての「荒川豊蔵回顧展」(文化庁後援)の図録には、

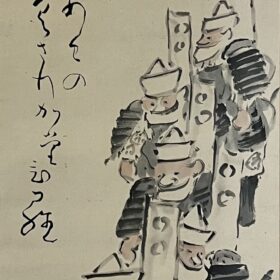

本作品と同じ《樵便》図を写した

「色絵秋景図飾皿(仿池大雅十便之内)」が掲載されています。(№109)

大雅の「樵便」図は、大雅49才の円熟期の作品です。

要らないものは全て捨て、力の抜けた、理屈抜きに人を癒す画世界です。

樵(きこり)の着物だけが藍色で、紅葉する樹々や秋草はたっぷり水を含んだ朱と黄の点描によって表わされますが、

荒川豊蔵の絵は地に藍を刷いてカラフル・パワフルです。

彼は28才の時、画家になろうとしたこともあったんです。

「仿」とある通り、大雅のオリジナルをそっくり写すのではなく、

画家としての荒川豊蔵が自分の「樵便」を描いた世界でしょう。

色付く景色に浸りながらゆるゆると歩みを進める大雅の木こり。

大股に歩く豊蔵の木こり。

モチーフは一緒ですが、全く違う世界感です。

本作品は、非常に薄く作られた陶器です。

合口部分の薄さはたったの1㎜ほど。

キリーっと成型されカッチリと合います。

高台の出来も見事です。

さすが人間国宝。

内側も施釉されているので、お茶を入れても汚れません。

合口部分だけ身も蓋も無釉です。

ところで、

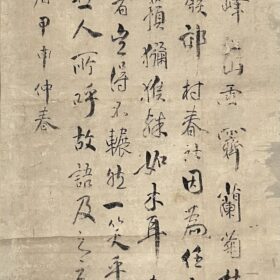

十便十宜は、明末清初の李漁(りぎょ)の詩を絵画化しており、

それぞれの画に、李漁の詩が書かれているんですが、

豊蔵さんは、何文字か写し違えています。

「拾」→「捨」

「間」→「問」

など。

それが、回顧展図録所載の額皿→本作品とより崩れています。

ですので、昭和46年に「十便十宜図」を写した四方形の皿を制作された後に、

本作品を作られたのだろうと推測できます。

ちなみに四方形の皿は、形・縁模様など尾形光琳・乾山の作った額皿を模しています。

桃山LOVEの豊蔵さんらしいのです。

日本を代表する陶芸家荒川豊蔵が、

大雅に心酔した川端康成さんご所蔵の国宝作品を写した非常にレアな作品。

トップレベルの文化人たちがどれほど大雅に熱を上げていたか。

伝わる作品です。

共箱・共布

《お問い合わせください》

□

□

身内側/ 蓋内側

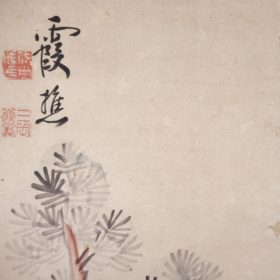

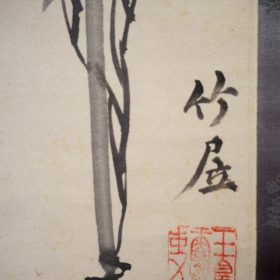

蓋上

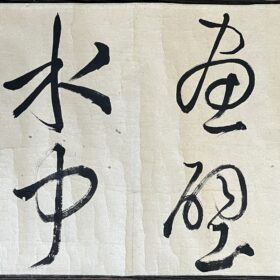

底裏

「斗」印

「斗」印

箱に小傷みと汚れ有/ 箱裏に小穴有り

□

「荒川豊蔵回顧展」の図録(昭和63年)より転載