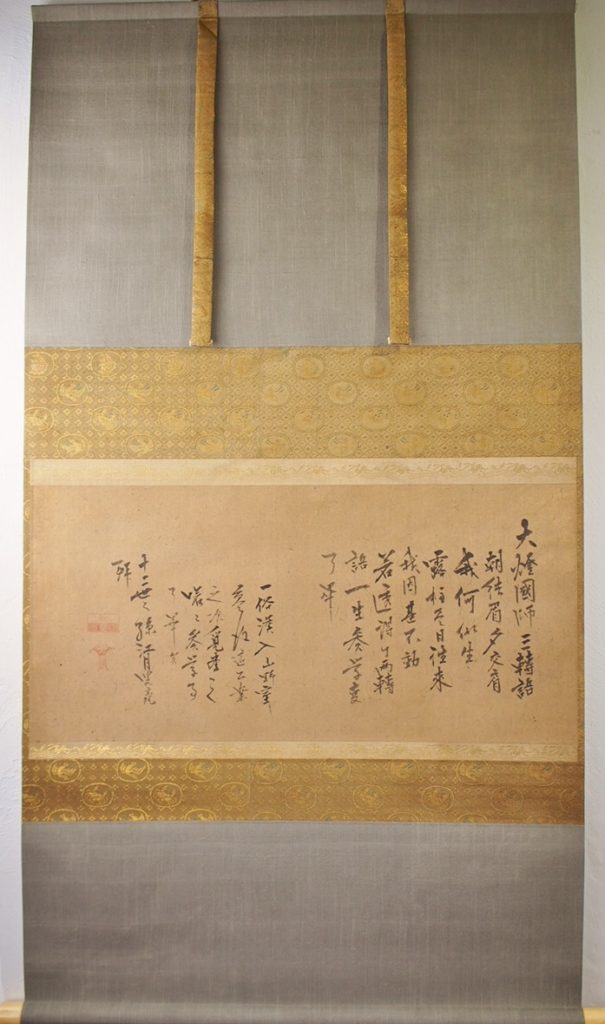

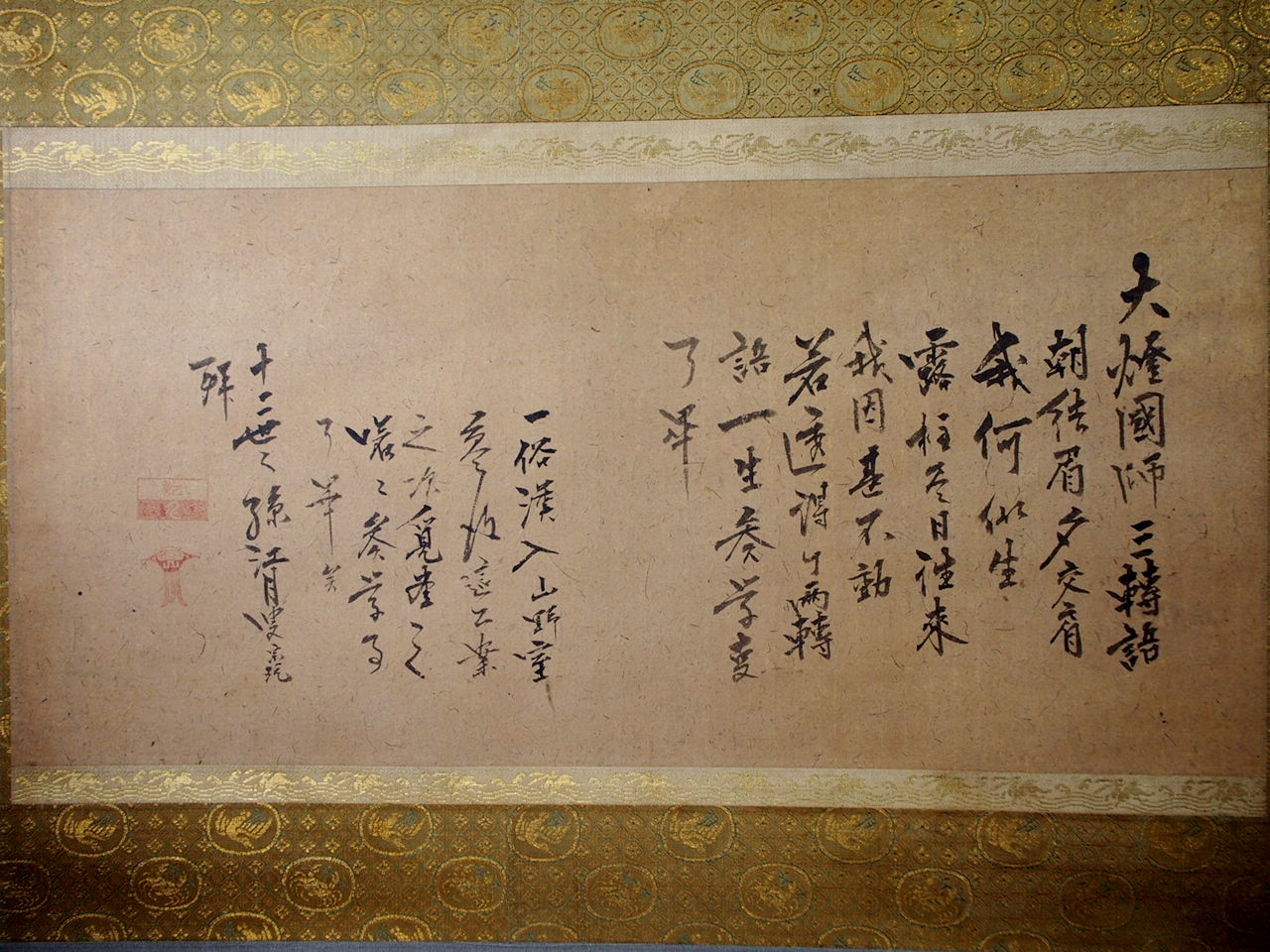

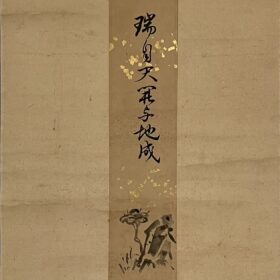

本紙 29,5 ×62,3㎝

軸装 116 ×64,3㎝

紙本

江月宗玩(こうげつそうがん)

天正2(1574)~寛永20(1643)

江月さんは

安土桃山時代、南蛮貿易で巨万の富を得た堺の豪商、

当時日本一の金持ちといわれた

天王寺屋の次男として誕生し、

大徳寺龍光院(りょうこういん)の開祖の春屋宗園のもとで学びました。

父親は、巨大貿易商であっただけでなく、

織田信長や豊臣秀吉に、茶頭としても仕えた津田宗及(つだそうぎゅう)。

当時お金持ちは、跡取りでない子息をお寺に入れ

教養を身に付けるのが流行ったのだそうです。

春屋宗園は、

すぐに法嗣(ほうし/教えの跡継ぎ)である

江月宗玩に代を譲ったため、

江月さんは、龍光院の実質的な開祖です。

龍光院は開山以来

400年以上も非公開の塔頭ですが(現在も非公開)、

2019年春、MIHO MUSEUMで開催された

「大徳寺 龍光院/ 国宝窯変天目と破草鞋」

によって

初めてその至宝が一般に公開されました。

14万人が来館され、

MIHOさんのレコードだそうです。

天王寺屋が、その財力と貿易商として得た

唐物(からもの)=極上の宝物の一部が

跡取りを病で失った天王寺屋から龍光院に寄進されたのだそうです。

堺の町は戦で灰燼に帰し

天王寺屋はなくなります。

龍光院に寄進されなければ、

国宝の天目茶碗も

やはり国宝の密庵咸傑(みったんかんけつ)の墨蹟も

この世に残ることはなかったんです。

江月さんは

もともとは大金持ちのプリンス。

学問、禅の才能に優れ、

人としても優れた方で、当時の文化《寛永文化》の中心人物だったんです。

松花堂昭乗・小堀遠州・狩野探幽さんなんかと

とても親しかった。

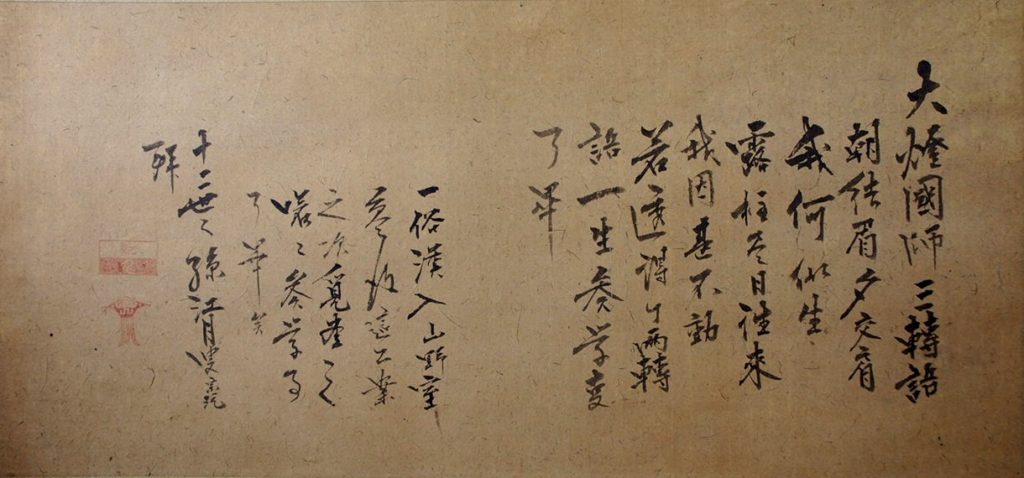

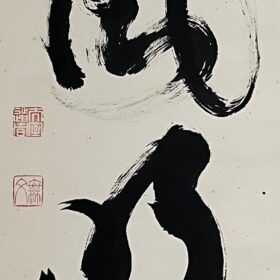

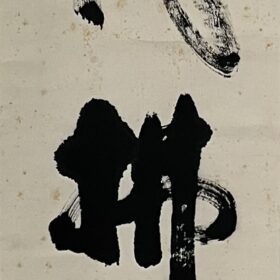

本作品は、

江月宗玩が

大徳寺を開創した、大燈國師(宗峰妙超)の「三轉語」に、

自らの公案を加えた偈頌。

公案は

「これがわかれば悟りを得たってこと」

禅僧が自らで考え、自分なりの答えを見つける

師からの試験みたいなものだそうです。

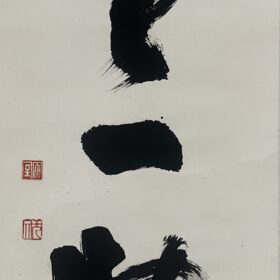

右肩上がりの鋭い筆致。

無駄やアピールのない

潔く厳しい字姿です。

◇

大燈國師 三轉語

朝結眉夕交肩

我何以生

露柱尽日往来

我因甚不動

若透得ヶ両轉

語一生参学事

了畢

一俗漢入野室

参後這公案

之次覚堂之

嗟々参学事

了畢矣

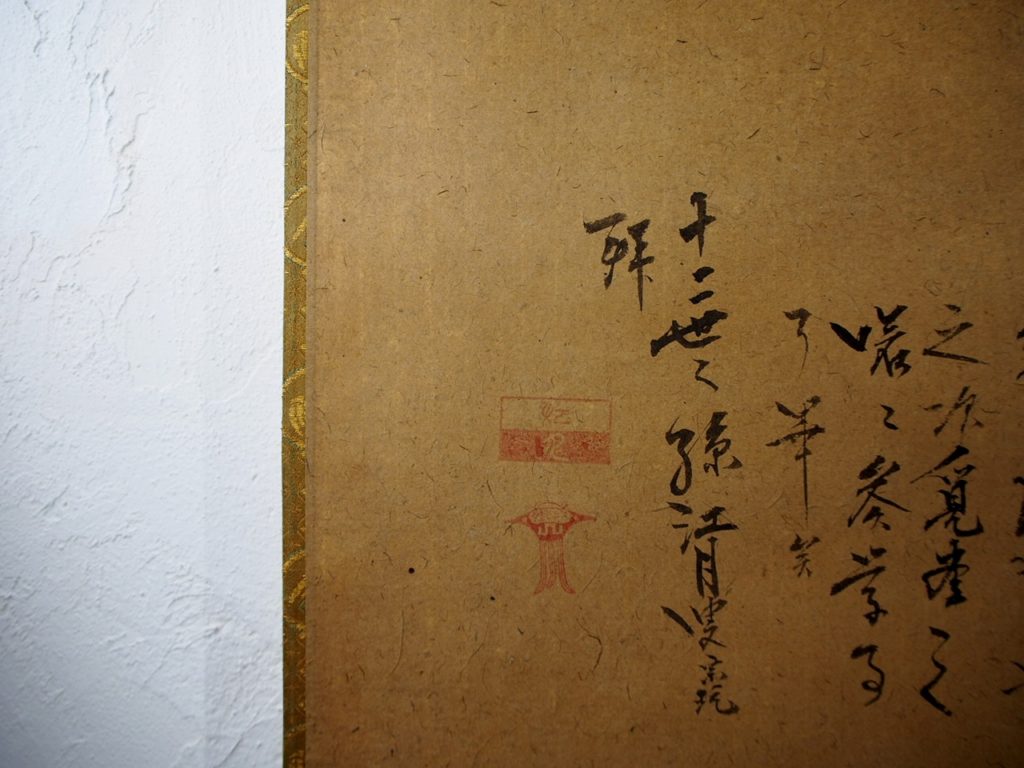

十二世孫江月宗玩拝

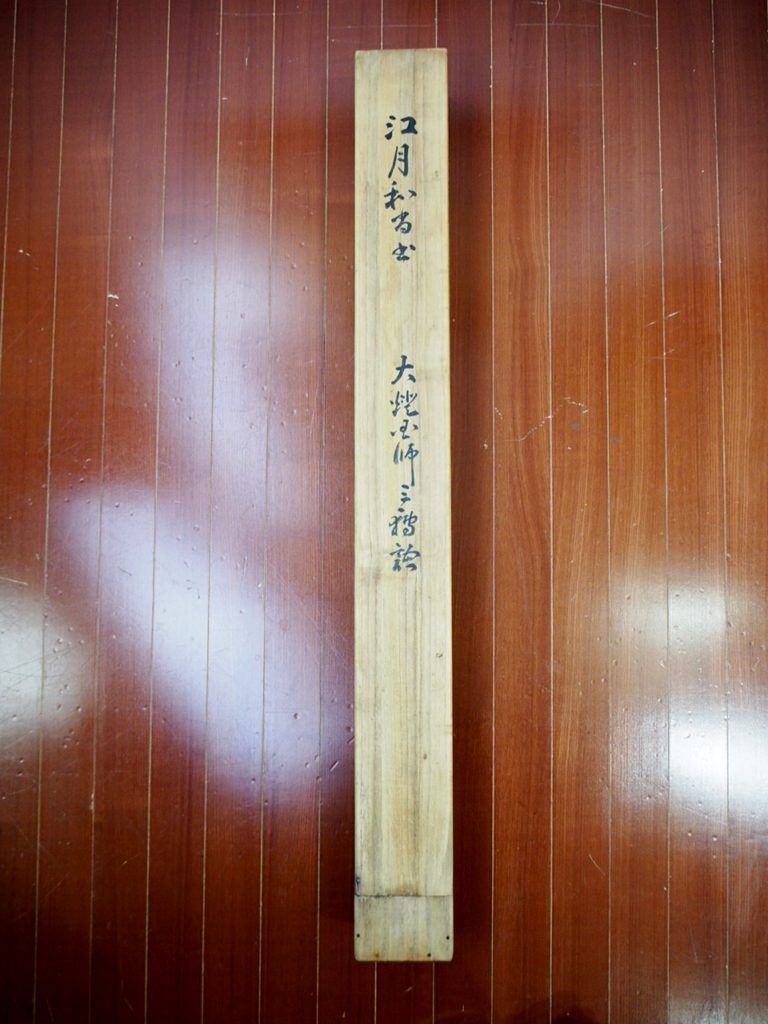

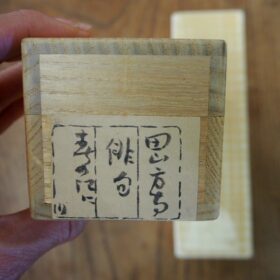

合わせ箱

《お買い上げありがとうございます》