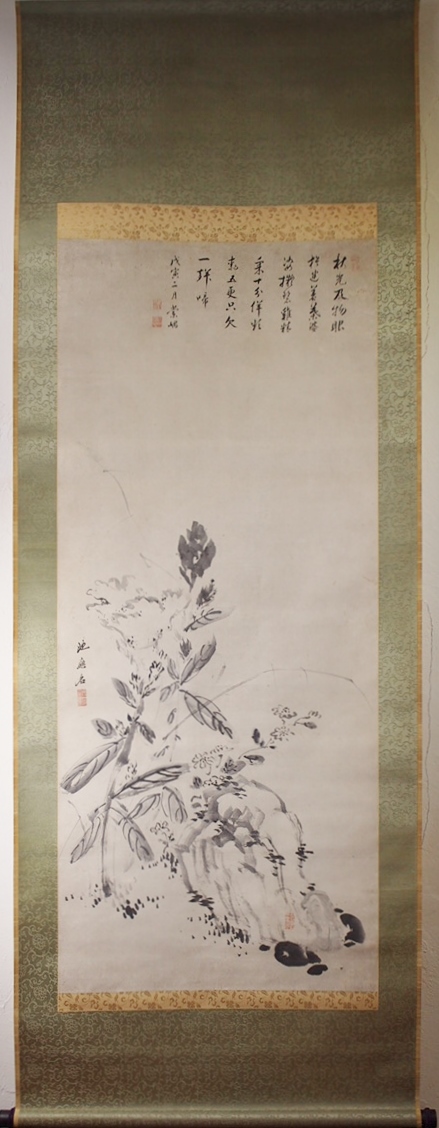

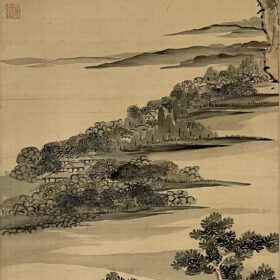

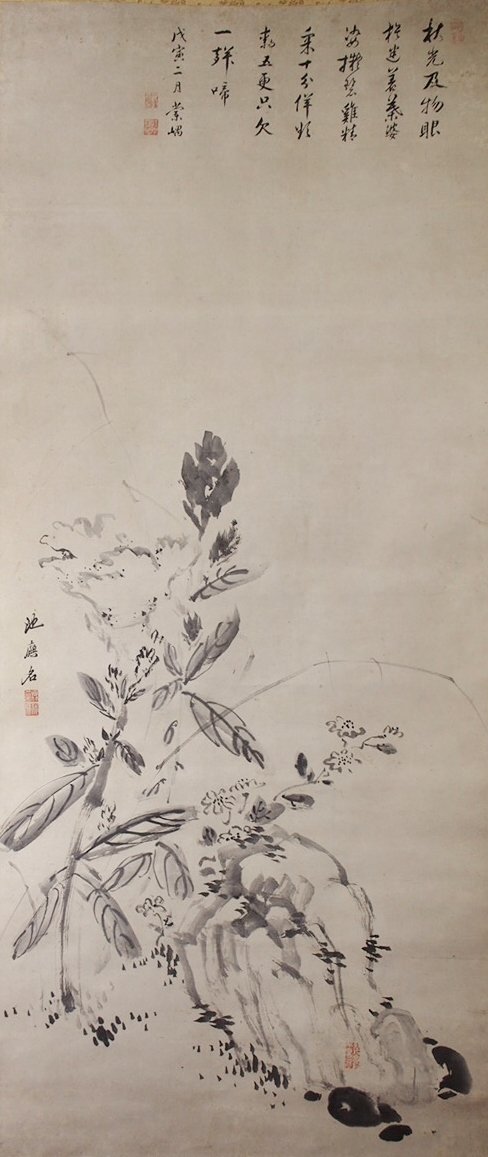

本紙 128,8 ×54,5㎝

軸装 194 ×69,5㎝

紙本墨画

□

この作品は、

大雅には珍しい鶏頭の図。

太い茎に鶏冠(トサカ)のような大きな花を乗せた鶏頭と岩、

岩陰から姿を見せる野菊。

薄っすら配された伸びやかなススキが画面に広がりを与えています。

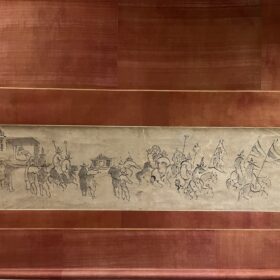

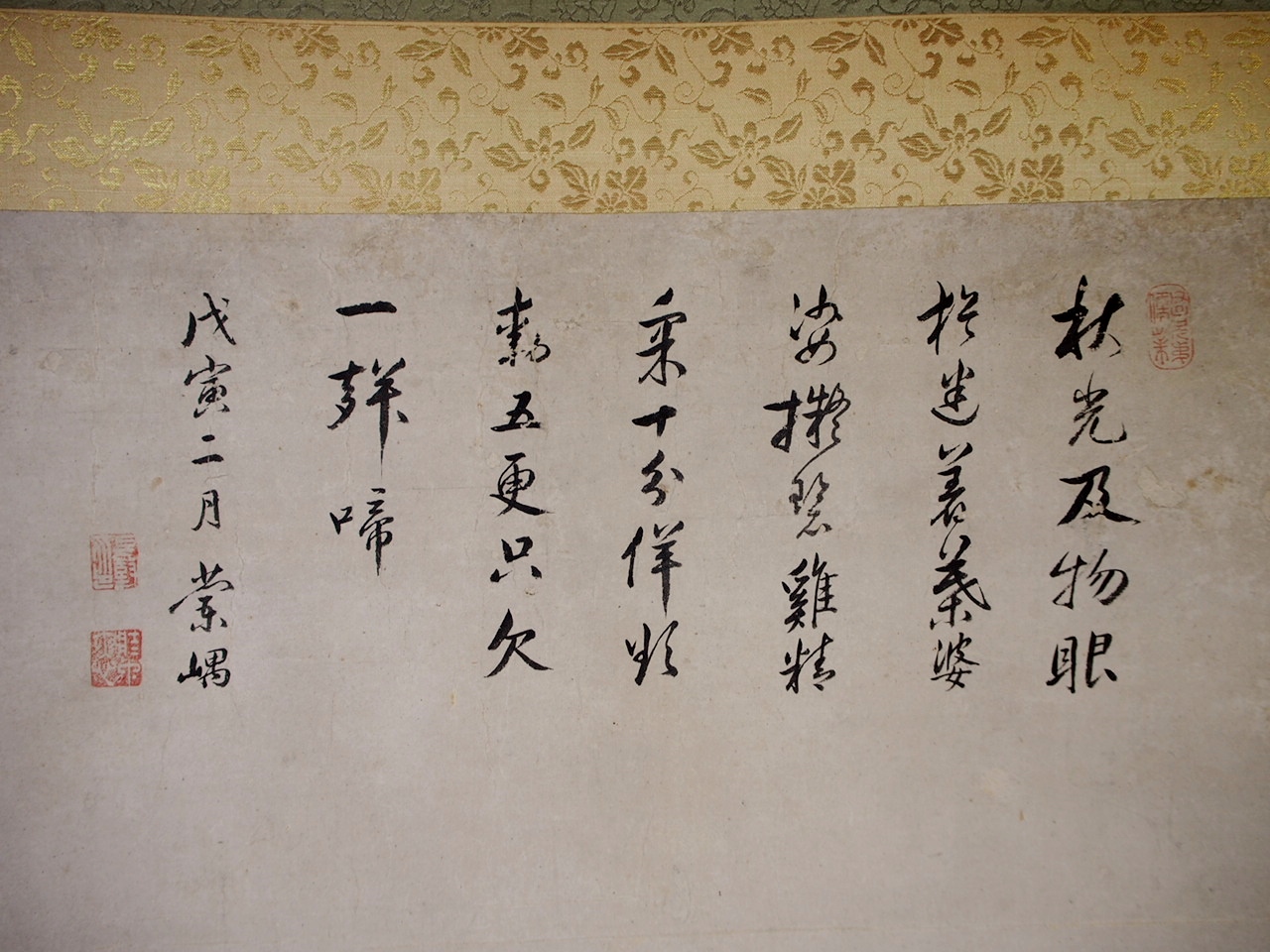

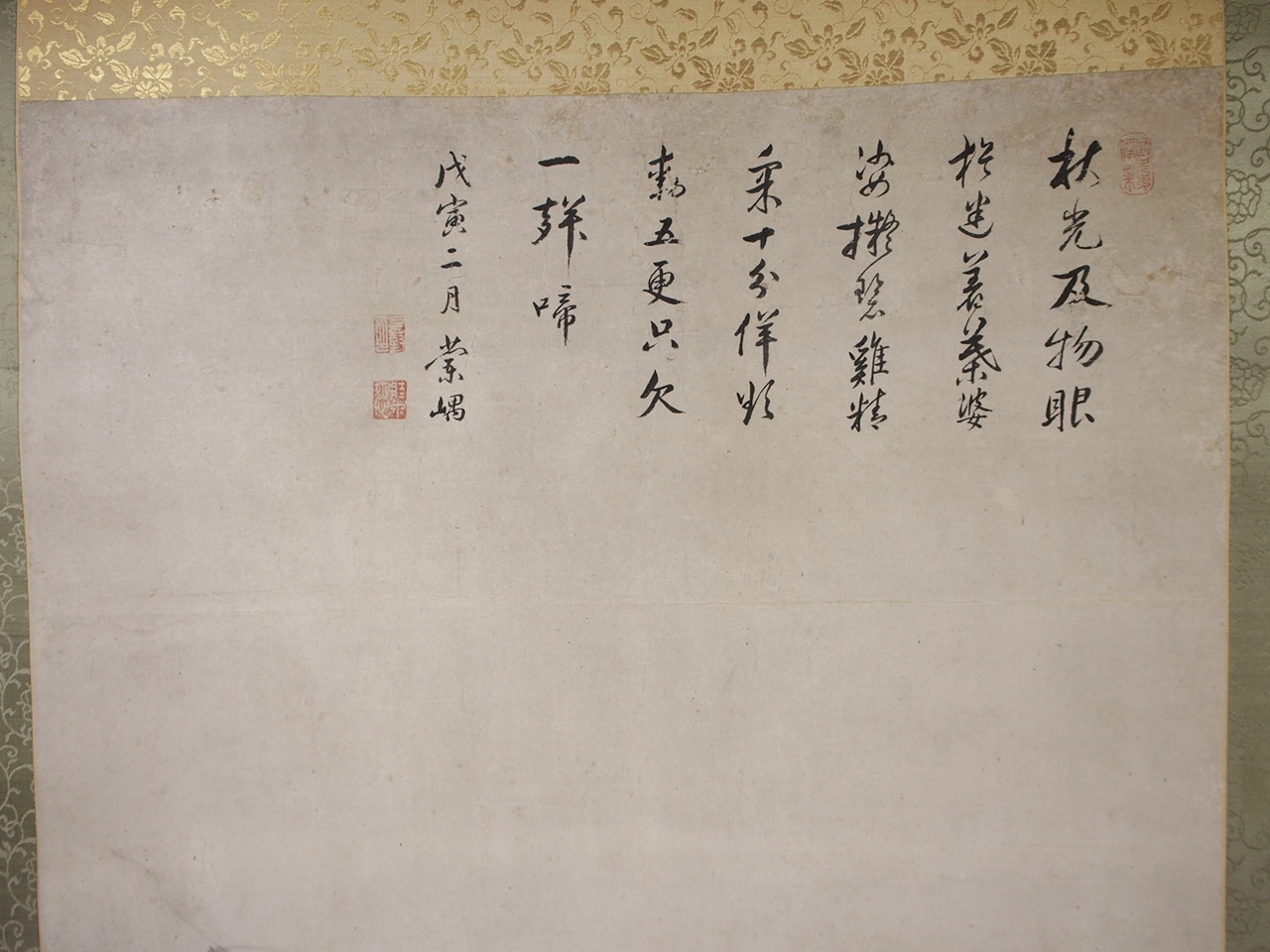

画面上方の賛は、

秋光及物眼猶迷

著葉婆娑擬碧鶏

精采十分伴欲動

五更只欠一聲啼

戌寅二月蘭嵎

宋時代、趙企の七言絶句を

江戸前期の京都の儒学者で思想家・伊藤仁斎の五男、

伊藤蘭嵎(らんぐう)が書いています。

記された戌寅は、宝暦8年(1758)。

大雅34才、蘭嵎64才。

《竹梅双清図》大雅23歳・延享2年(1745)にも、

蘭嵎が着賛しています。

大雅最初期の作品です。

蘭嵎は、紀伊藩儒でしたが、長兄の東涯が元文元年(1736)亡くなった後、

京都に戻って父・仁斎の作った学塾《古義堂》にいました。

池大雅作品集(昭和35年中央公論美術出版)に掲載された、

30才代の画作品190点の内、

年紀の記された作品は、たったの15点です。

制昨年の記された作品は貴重です。

この漢詩は白い鶏頭の事らしいんです。

それで、大雅はこの鶏頭の花を白く描いているんですね。

ところで、この鶏頭の葉の描き方は

近代中国芸術界の巨星・呉昌碩(1844~1927)の描き方にとても良く似ています。

大正・民国期の日中の教養人たちは、

芸術・文化を通して深く交流し、尊敬しあっていたんです。

呉昌碩は漢学者の長尾雨山と強い結びつきありました。

京都人の雨山から大雅の作品を見せられ、学んだのかもと

私はこの絵から想像しました。

下方の黒々と潤う苔塊。

上方の賛に向かってすっくと立つ白い鶏頭と

学者らしい飾り気のない書姿。

素晴らしいバランスです。

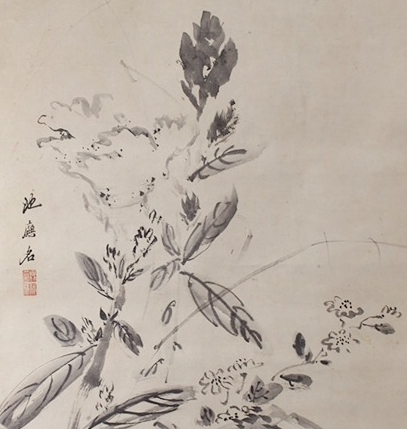

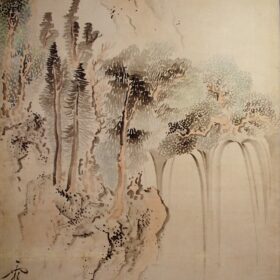

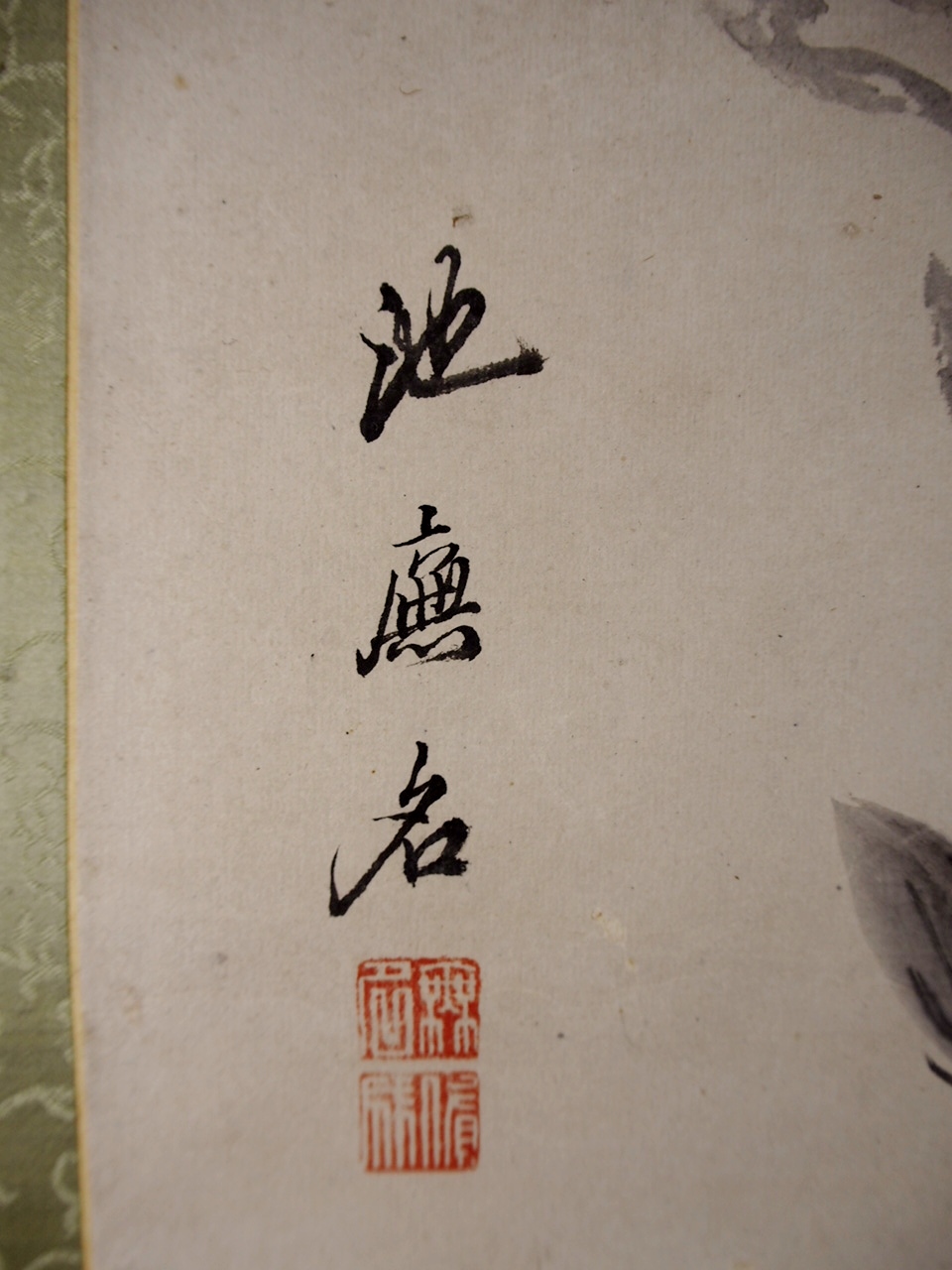

落款は「池廡名」

鋭く細く書かれています。

この「廡」は、類例の少ないこの時期だけの書体です。

「橆名 貸成」白文聯印

この聯印は、30歳前後から使われ始め、

30才代で多く使われ、40才初めまでの使用です。

《山水画巻》(MOA美術館蔵)33才・宝暦5年(1755)の巻末。

上下逆さまに捺されています。

一番遅い作品は、

《画式四種》の内の〈寫石図巻〉40才・宝暦12年(1762)。

この印章は、途中から左上が欠けた印影になります。

本作品の印影は、完全体ですので、

宝暦8年(1758)までは、欠けていなかったと考えるか、

又は、画は秋の草花であり、

蘭嵎の賛に二月とあることから、

画に賛が加えられるまでに時間の差があるとも考えられます。

岩の下部分に捺された遊印

「奇々怪々不専一能」白文長方印は、

やはり30才代~40才前後まで使わた印章。

款記のはっきりした作品では、

《寿老四季山水図五幅対》(出光美術館蔵/川端康成旧蔵)の中の真ん中、

〈南極寿星図〉39才・宝暦11年(1761)と、

上記の《画式四種》の内の〈寫石図巻〉40才・宝暦12年(1762)に

捺されています。

「橆名 貸成」白文聯印と

「奇々怪々不専一能」白文長方印が同時に使用された作品は、

上記・池大雅作品集では、5作品。

いずれも30才代から40才の作品です。

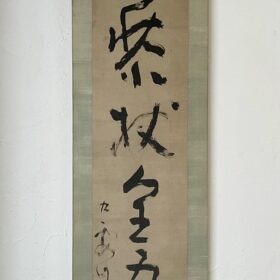

時代箱付

本紙に上部など傷みがございますが

鑑賞に差し障る程度ではございません。

画像でご確認ください。

¥500,000

消費税・送料込

□

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。

□

《追記・重要なお知らせ》

この弊店の記事・画像を無断転用したフィッシングサイトがあることが判明いたしました。

既に、京都府警サイバー犯罪対策課に届け出てございます。

くれぐれも、ご注意ください。

「橆名」「貸成」白文聯印

「橆名」「貸成」白文聯印

「奇々怪々不専一能」白文長方印

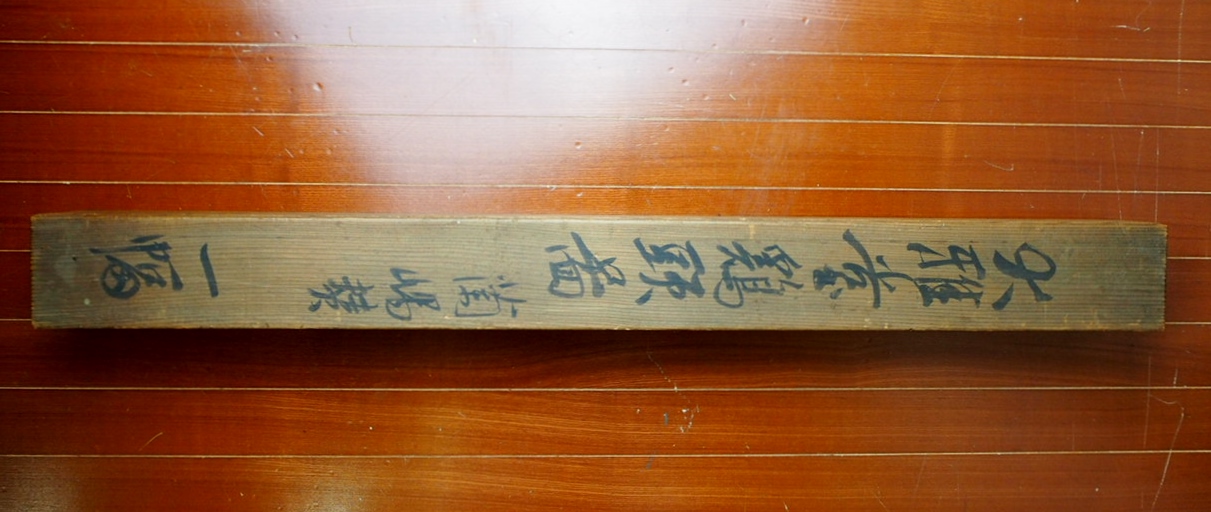

軸先

箱表

箱内側