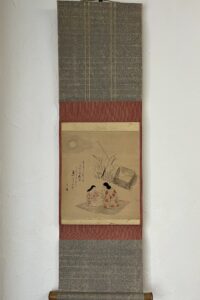

本紙 約32,7 ×29,5㎝

軸装 約109 ×31,2㎝

紙本淡彩

□

宇喜多一蕙

(浮田一蕙/うきたいっけい)

寛政7年(1795)~安政6年(1859)

京都、土佐派の絵師。

諱/可為(よしため)

□

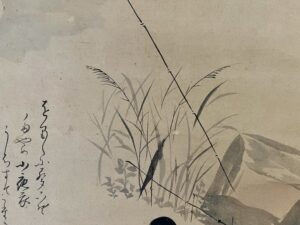

「砧」は、

布を厚く巻き付けた棒に、洗濯した生乾きの衣類を巻き付けて、

槌で打って、皺を伸ばしたり、

布を柔らかくすることや、

その作業で使う槌のこと。

白居易(772~846)の漢詩に読まれるほど古くからある、仕事の一つです。

その音は和歌にも詠まれ、晩秋の風物詩。

打つ時の音、音の間隔が、良いんでしょうね。

砧=晩秋です。

本作品には、月や芒も描かれ、

秋が強調されています。

作者の宇喜多一蕙は、土佐派に学んで、

古典を題材にした作品を描きました。

敷物はゴザかな。

縁がもさもさしています。

仕事をする女性たちの着物にはっきりとした朱で、大きな模様が描かれています。

牧歌的な風景です。

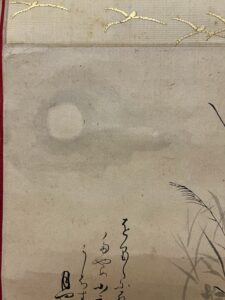

月は周囲を薄墨で囲んで、

白く塗り残すことで姿を表しています。

「外隈/そとぐま」という表現方法です。

女たちの着物も、ゴザも薄墨が施され、

周りは月明かりであたりが明るい様子が感じられます。

満月ですもんね。

□

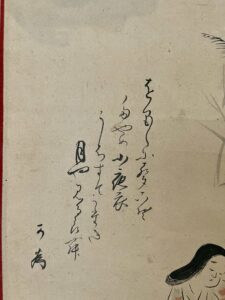

をりをりに聲こそ

まやめ小夜衣

うちすてかはき

月や見るらむ

□

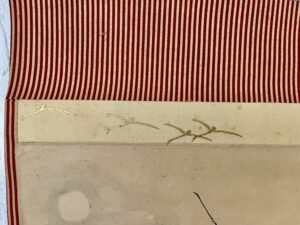

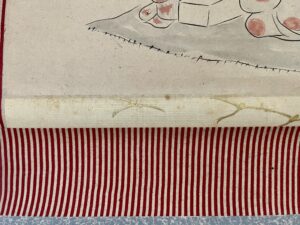

上下の一文字裂は、

雁の折り込まれた竹屋町。

描かれた月と呼応させた気の利いたチョイスです。

中廻しは鮮やかな赤の細縞。

洒落ています。

また、竹製の軸先の側面が丸く、潤み色の漆が施され、

大変に気を遣った仕立てです。

宇喜多一蕙は、

古典を題材にした大和絵で評価が高く、

古典を学ぶうちに、尊王攘夷思想に傾倒した豪快強直な人だったと伝えられていますが、

本作品のように、庶民の生活を切り取った、小品も数多く描いています。

朗らかで、ほのぼのとした日常の表現も素晴らしい。

本紙に小傷みや汚れがございます。

表具裂にシミが出ています。

無地箱

¥30000

消費税・送料込

上下一文字裂

□