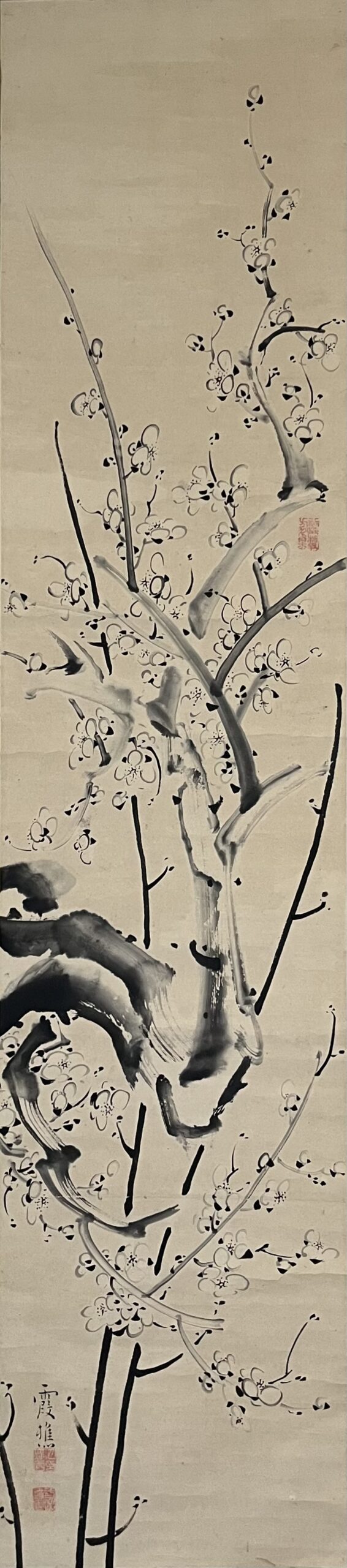

本紙 約132,5 ×29,4㎝

軸装 約202 ×47,4㎝

紙本

□

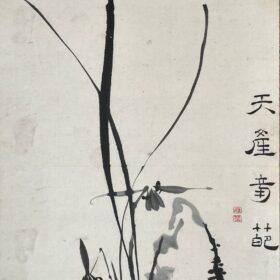

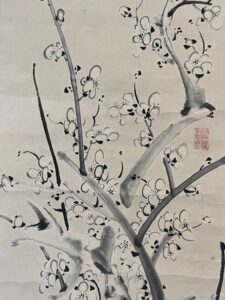

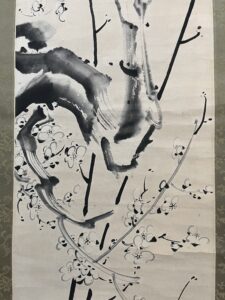

長い紙面の中ほどに、とても太い幹が左から横に姿を見せて、

鋭角に曲がって垂直に天を目指します。

水を、これ以上なくたっぷり含んだ太い墨の筆致の横線。

そのまま筆に水だけ含ませて、

潤いに満ちた枝が伸び伸びと天に向かいます。

一方で、もう一枝は下に向かいます。

枝は波のように、4つの孤を連ねて描かれます。

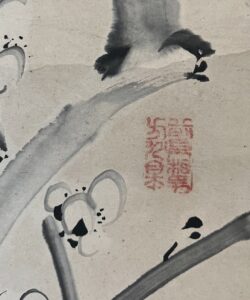

上の枝にも、下の枝にも満開の白梅。

今を盛りの花の生命。

見惚れる美しさです。

青墨で早い筆致で描かれ、

これ以上時間が経つと散り始めるであろうことを感じさせます。

太い幹の黒と上下の花の白のコントラスト。

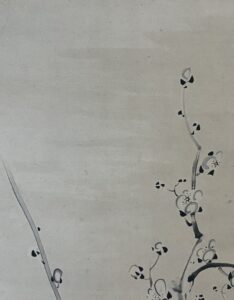

下から若い枝が二本空間に侵入し、

ぞくぞくする緊張感です。

自然は、ただあるだけで美しいです。

写真のない250年以上前は、その姿を映し、その場にいない人に伝えることも、

絵を描くことの一つの命題であったでしょう。

それだけではなく、

自然の姿に揺さぶられた絵師の感動を、どうしたら紙に落とし込めるのか。

どうやったら自分の感動が、

見てくれる人の心を動かせる作品になるのか。

大雅はそれだけを追求していたように思います。

年を重ねた老木の深い味わいを、限界まで省略した二本の太い墨、

潤いに満ち屈曲して天を目指す枝の姿、

こぼれんばかりの満開の白梅、咲く喜び。

黒々と伸びやかな若い枝の空間バランス。

梅の花が好きだった大雅の作品の中でも、特に優品と存じます。

よくよく見ると、絵が描かれていない空白部分に、

極く薄い空気のようなものが掃かれています。

薄い藍を刷く作品はありますが、初めて見た技法です。

とても明るい月夜かしら。

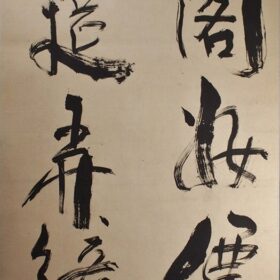

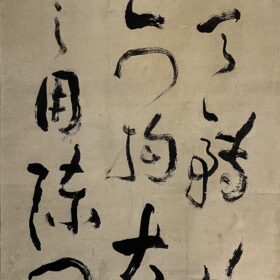

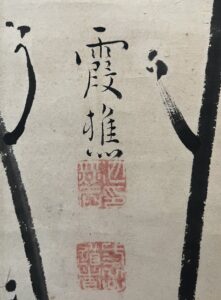

款記「霞樵」

関防印「前身相馬方九皐」朱文長方印は、

30才代から使い始め、最晩年まで使い続けます。

池大雅作品集(昭和35年中央公論美術出版)に収められた811作品中、

155作品に捺されています。

現在国宝や重要文化財にしていされている作品にも、

数多く使用されています。

最も使用頻度の高い印章です。

「池橆名印」白文方印

「弎岳道者」白文方印

この2印は、30才代後半から使われ始め、40才代で非常に多く使われ、

50才代、最晩年まで使われた印章です。

ペアで捺されることが多いです。

池大雅作品集(昭和35年・中央公論美術出版)掲載682画作品の内、

64作品にこの2印がペアで捺されています。

同じ墨梅図、同じ印章の使用された作品が、作品集に収録されています(№461)。

そちらは、款記に制作年がしるされていて、

明和5年(1768)、大雅46才の作品。

細い筆で丁寧に優しく書かれた書体も、本作品と似ています。

本作品も円熟期40才代後半の作品でしょう。

本紙に折れは、小さな虫跡、などがございますが、

鑑賞に全く差し障りのない良いコンディションでございます。

無地箱

¥385000

消費税・送料込

款記「霞樵」・「池橆名印」白文方印「弎岳道者」白文方印/ 関防印「前身相馬方九皐」朱文長方印

霞のような薄い空気が表現されています。

霞のような薄い空気が表現されています。

紙に継ぎ目がございます

紙に継ぎ目がございます

虫穴修復痕

虫穴修復痕

□

□

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。