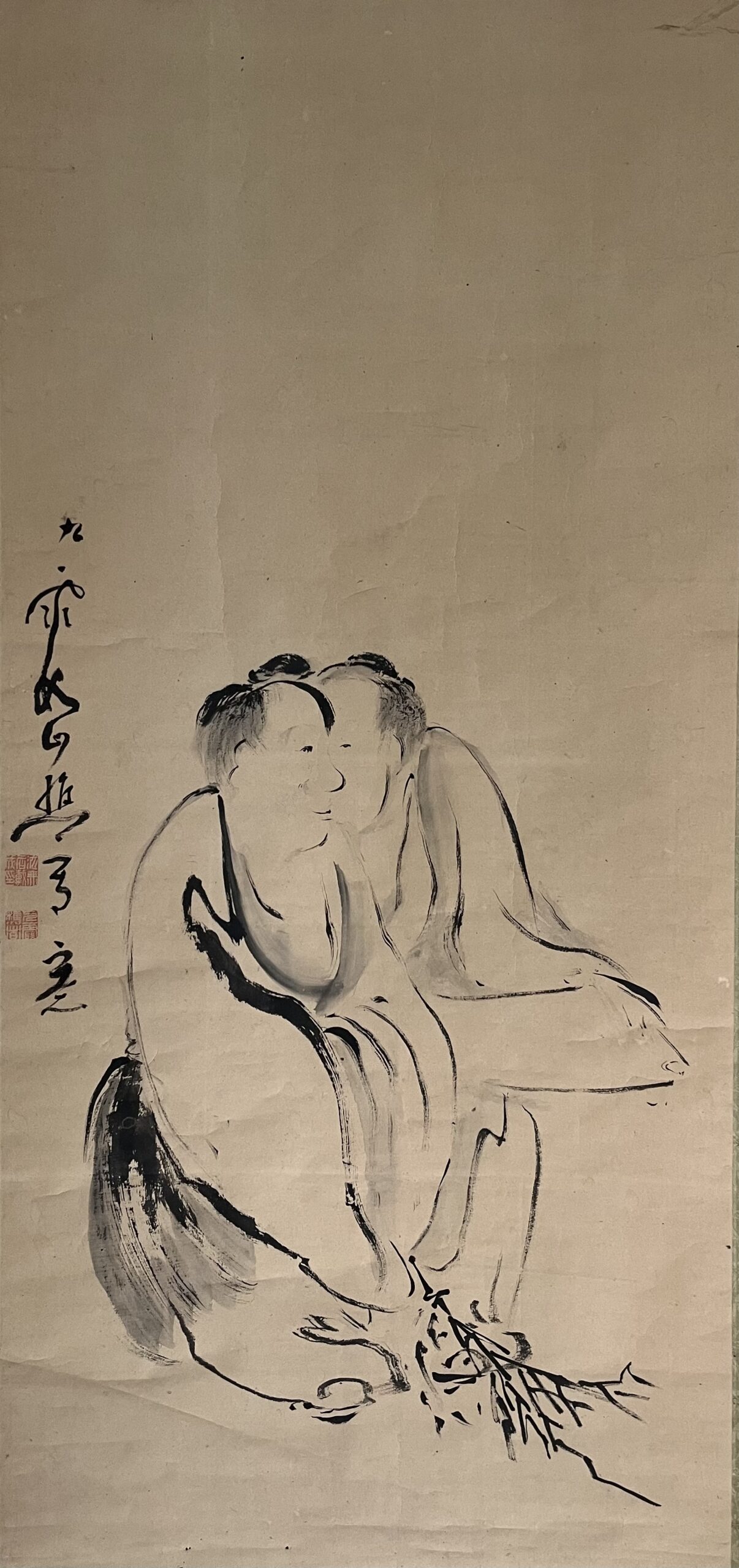

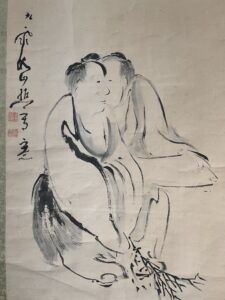

本紙 約100,5 ×46,5㎝

軸装 約185,5 ×57㎝

紙本墨画

□

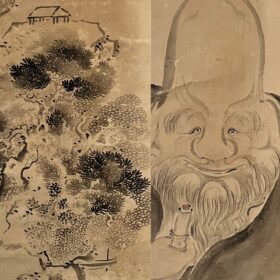

巻物を持った寒山と箒を持つ拾得は、

中国の古典に描かれる代表的な二人組。

唐代・天台山の国清寺を舞台に、実在していたことが、

「宋高僧伝」(988年成立)、「景徳伝燈録」(北宗時代に編纂)に書かれています。

豊干禅師が拾って育て、国清寺で掃除などの仕事をしてた拾得が文殊菩薩、

お寺の近くの岩屈の中に住み、拾得とつるんでいた寒山が普賢菩薩、

豊干禅師は阿弥陀如来の化身とされています。

ボロボロの衣を纏い、狂人のような振る舞いであったとされています。

しかし、規範に乗っ取らずとも俗を排し確かな禅を得た生き様は、崇尊され、

寒山拾得は、宋代以降道釈画にたくさん描かれてきました。

常人ならざる風体なことが、

寒山拾得の典型スタイルですので、

大抵はボサボサの髪、ズタズタの衣に描かれるのがデフォルトですが、

(例えばMOA美術館ご所蔵の梁楷筆「寒山拾得図」など)

本作品の二人は、

とても上品です。

大雅らしい、迷いのない、少ない筆致で描かれます。

肩の輪郭は優しいアールです。

箒を持つ拾得の袖の周りだけ、粗々と濃く引かれます。

横を向いた拾得とおそらくほぼ正面を向いた寒山の二人の顔は重なっていて、

二人で一つの顔のようです。

おとなしく見えて、

尋常でない《狂》が奥底に感じられます。

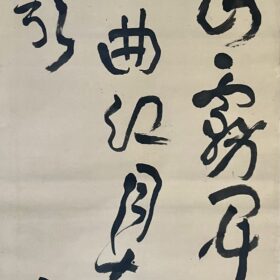

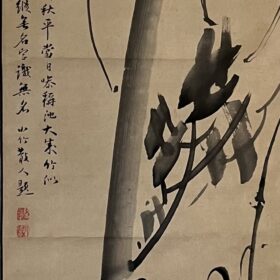

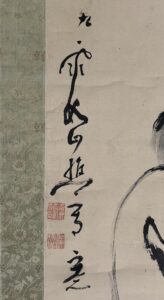

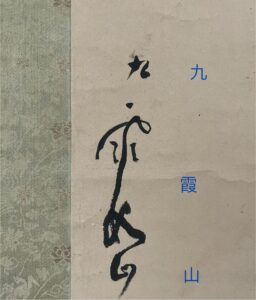

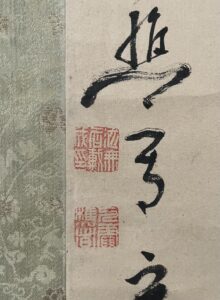

款記「九霞山樵写意」

この、「霞」の「雨」冠と「め」みたいに書いた下部分とをめちゃ縦長に書く書き方は、

30才代中~後期の款記の一つ。

とっても遊びのある姿です。

拾得は、作務仕事をしていた国清寺の護伽藍神(お寺を守護する神様)へのお供えが、

いつもカラスに食べられてしまうのを見て、

「自分へのお供え物も守れないで、伽藍の守護なんてできるもんか」

と、廟から護伽藍神を引きずり出して杖で打ったとされています。

尊いとされるものを崇め、真面目一辺倒なのが、修行じゃないよ。

行き着いて更に、力の抜けたところに大切なものはあるよ。

大雅が表現したかった禅が描き書かれています。

ちなみに、

拾得に打たれた護伽藍神は、僧侶たちの夢枕に立って、

「拾得にぶたれた」と訴えます。

みんな同じ夢を見たことがわかり、はたして神像に傷があった。

これによって、拾得が賢人であることが公となったのだとか。

□

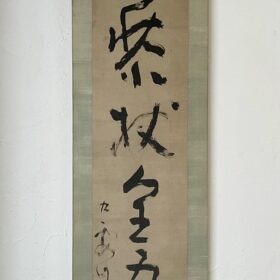

捺された印章は、

「池橆名戴成印」白文方印

「九霞樵者」白文方印

この二つの印章は、ほとんどいつもペアで捺されます。

款記によりわかっている一番早い作品は、40才の時に描かれた《画式四種》。

40才代作品に数多く捺され、最晩年まで使われています。

「池大雅作品集」(昭和35年中央公論美術出版)掲載作品811点中、

寒山拾得図は3点。

20才代後半作の「指墨寒山拾得図」(京博蔵)

40才代前期と推測される作品が2点。

他に、

旧池大雅美術館本「寒山拾得図」双福(京都府蔵)と、

大雅の描いた寒山拾得図は少ないです。

特に、最小限の筆で二人の仏性の深さを現わす凄さ。

他に類例のない二面で一つの顔とする神秘的な表現。

本作品は大雅の優品の一つと存じます。

款記の特徴から、

30才代末~40才代前半の作品と考えます。

本紙に折れ、虫穴、損傷部の修復痕がございますが、

鑑賞を妨げるものではございません。

仔細画像からご確認いただけます。

唐木軸先

時代箱

¥385000

消費税・送料込

款記 小さな「九」と長ーい「霞」/ 印章 「池橆名戴成印」白文方印・「九霞樵者」白文方印

傷み修復部分/ 虫穴

折れのきつい箇所

折れのきつい箇所

虫穴

軸装に汚れ

軸装に汚れ

裏面

裏面

□

巻き留め

□

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、伊東深水、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。