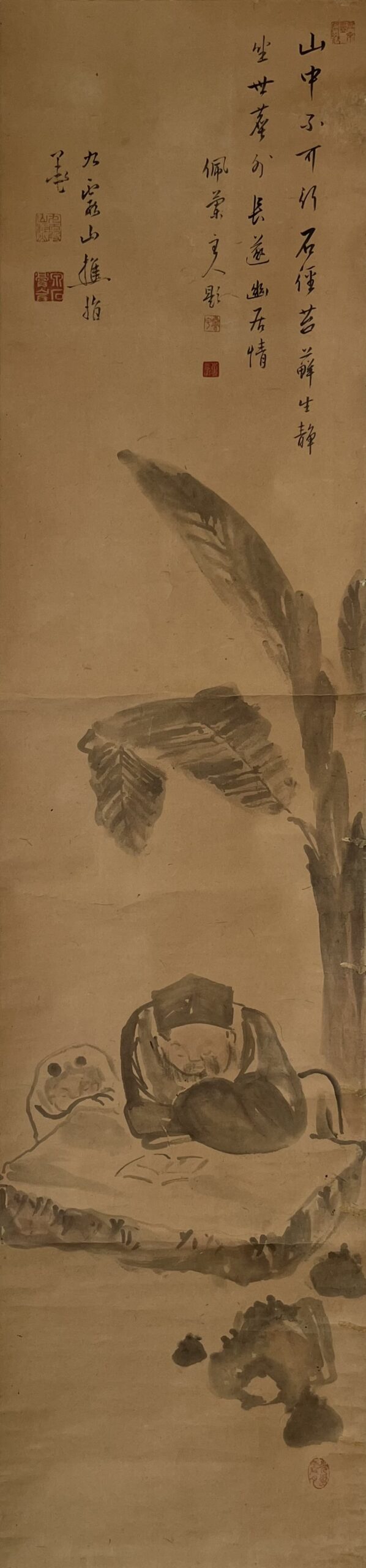

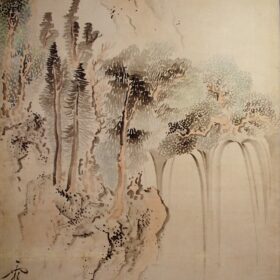

本紙 約123,7×29,5㎝

軸装 約198,5 ×32,4㎝

紙本淡彩

□

「指墨」は、

指墨画・指頭画と呼ばれる、筆の代わりに指や爪で描く画法。

中国清朝で流行り、

大雅に教示したのは、柳沢淇園だとされています。

柳沢淇園は大和郡山の家老、とても身分の高い殿様で、

絵師としての名前は柳里恭(りゅうりきょう)。

大雅の才能を見出し、応援し

世に出してくれた人です。

指や爪で描くことは、筆より難しい。

思った通りの線、面を表すのに、技術が必要です。

指墨による鍛錬によって、20歳代の大雅は画力を上げていきました。

大雅の指墨画は江戸でも評判が高く、

26歳で江戸に滞在していた時、

「大名の御座敷へ罷出、あなたこなたにて席画仕候」

と、講釈師の馬場文耕の書いた「当世武野俗談」に登場しています。

《席画》は、宴席などで、お客様の前で即興で描くことです。

20才代で、全国区の人気絵師となったんです。

□

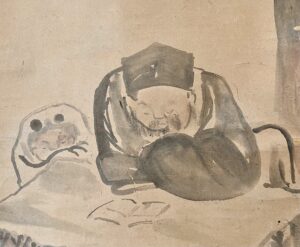

芭蕉の葉の下に上の平らな机のような大きな岩があり、

文人が本を広げています。

寝ています。

後ろに控える僕童も寝ています。

暑い日、の芭蕉の葉陰で読書しようと思ったけど、うつらうつらしてしまった。

自由でアカデミックな理想の生活の一場面を切り取っています。

指は、筆のように水分を溜められませんので、

うんと濡らして水分たっぷりに描いています。

筆を使うように、思い通りの線は容易に引けません。

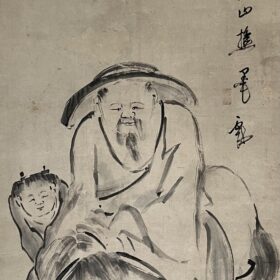

眉から鼻へつながる優しいラインや陰影、

伏せた瞼のちょっとした線の表情は、大雅の指墨作品特有の繊細さ。

痺れるタッチです。

本作品では、顔部分が薄い代赭(朱)によって色付き、

一段と明るくほのぼのとしています。

代赭は岩や芭蕉にも差されています。

墨だけだと高潔すぎますが、代赭が加えられることによって、

親近感がアップして、

作品と見る者の距離が近くなる感じです。

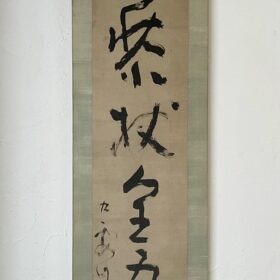

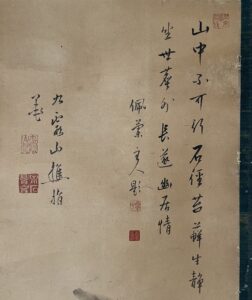

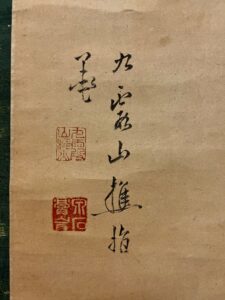

款記は「九霞山樵指墨」

「九霞山樵」朱文長方印

「泉石膏盲/せんせきこうこう」白文方印

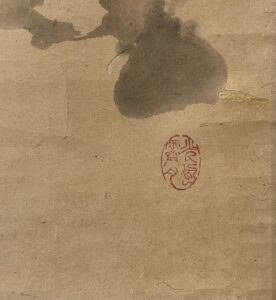

「光風霽月/こうふうせいげつ」朱文長円印。

《泉石膏盲》は、「清らかな自然の中で暮らしたい気持ちが強固です」の意。

「膏肓」は、

皇帝の体の奥底〈膏肓〉に病が入り込んでいて、

鍼の名医でも、治癒が叶わなかった中国の故事に由来しています。

確か、横隔膜の奥です。

昭和35年に出版された《池大雅作品集》(中央公論美術出版)に収録された811作品の内、

この印章が捺された作品は4点。

作風から、すべて20才代の作品と考えられます。

そのうち描かれた年が明記されているのは、

「呂洞賓像」1作品のみで、

延享4年(1747)、大雅25才。

制作年のはっきりわかる、最も若い大雅作品は、

故郷へ帰る五十嵐俊明に贈った「渭城柳色図」で、

延享元年(1744)二月、大雅は22才ですので、

25才は画業として最初期です。

《光風霽月》は、心が澄み切ってわだかまりが一切ないことを意味する言葉。

この印章も20才代でのみ使われています。

「九霞山樵」朱文長方印も、20才代でのみ使われた印章です。

共に「呂洞賓像」(延享4年/1747・大雅25才)にも捺されています。

《泉石膏盲》も《光風霽月》も、大雅は理想を丸出しに印章に刻しています。

若さがほとばしって清々しく、タッチングです。

この印章は類例が少なく、貴重です。

賛を書いたのは、佩蘭主人。

加賀藩前田土佐守5代・前田直躬(なおみ/1714~1774)。

箱には「祇園南海」と誤記されていますが別人です。

祇園南海は、紀州藩に仕えた藩需で、漢詩人で、文人画家。

大雅は南海を訪ねて教えを得ていますので、

情報伝達の不確かな時代には、「祇園南海賛」の方が、ハクがついてよかったのでしょう。

大雅は寛延2年(1749)27才の時、親友の高芙蓉と北陸に旅をしています。

その時に着賛された作品と考えられます。

一介の若い庶民の絵師の作品に、加賀藩の御大家の当主が賛を書く。

大変名誉なことであったでしょう。

大雅の人気がうかがえます。

前田直躬公は、冷泉為村に和歌を学んだそうですので、

その縁で、為村に和歌を学んでいた大雅と交友があったのかもしれません。

当時の文化交流が残された、貴重な一幅です。

本作品は、向かって右側が本紙と軸装を貫いて虫に喰われています。

補彩しましたが、元々裏面から補修された紙の質により、修復痕が目立ちます。

表具裂が作品にピッタリでしたので、軸装し直しませんでした。

他に、

本紙に折れや修復痕がございます。

ご確認ください。

時代箱

¥180000

消費税・送料込

「九霞山樵」朱文長方印・「泉石膏盲」白文方印/「光風霽月」朱文長円印。

虫食い

裏面

裏面からの修復状態

□

□

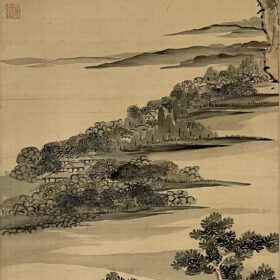

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。