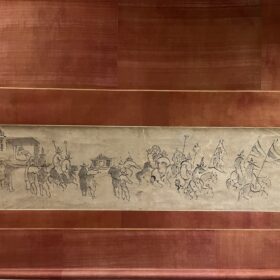

本紙 39 ×69,5cm

軸装 144 ×85,4cm

紙本淡彩

明和六年(1769)

□

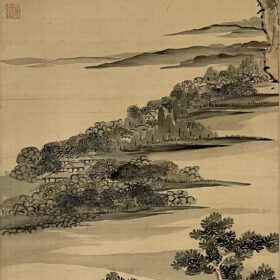

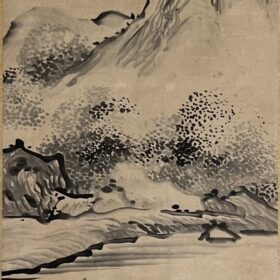

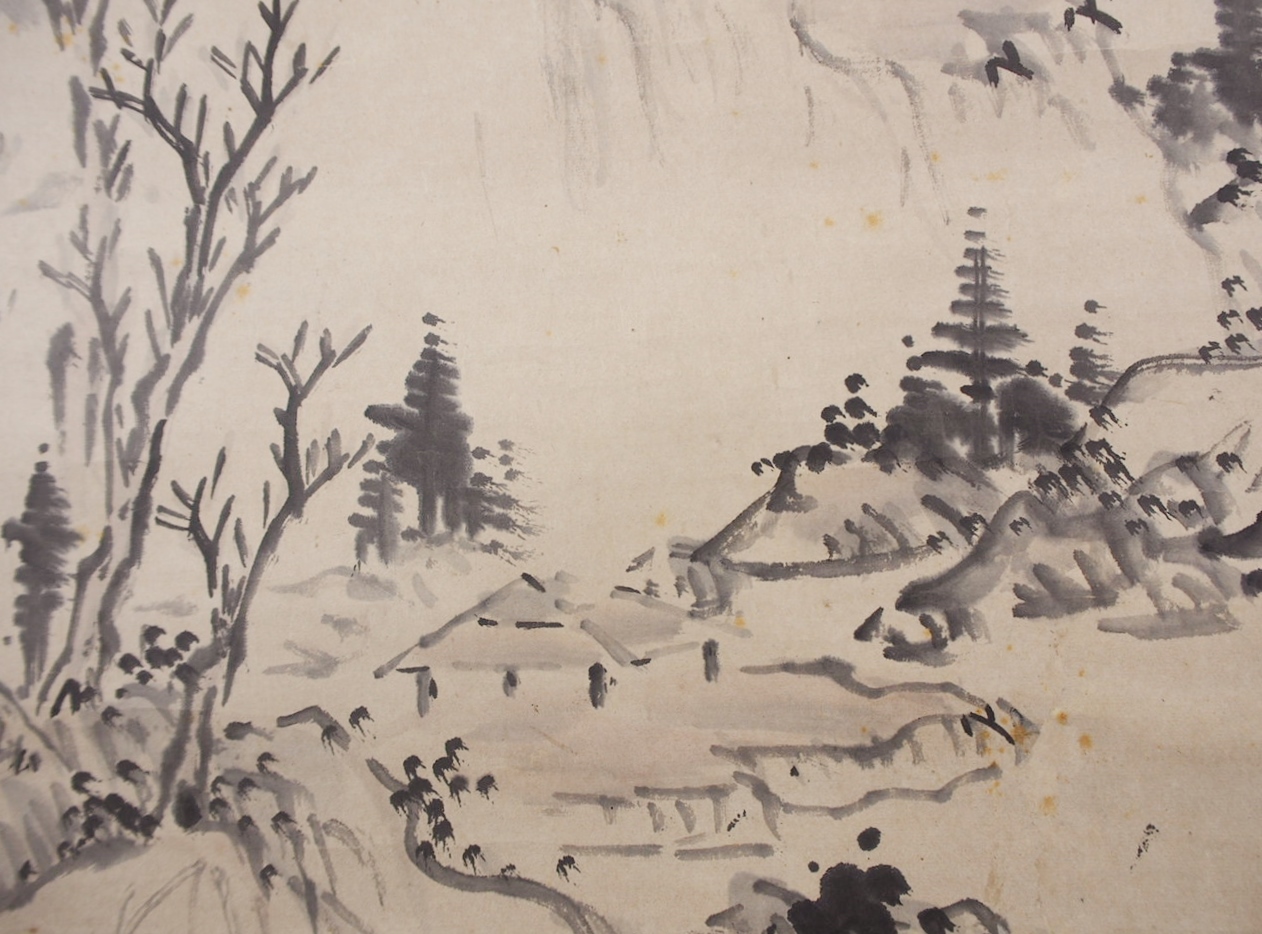

横長の画面の

ほぼ真ん中の近景に数本の木立。

大雅さんには珍しく、葉っぱの描かれない作品。

冬景色です。

木々は、筆先が二つに割れた筆によって描かれ

カサカサしていますが、

よく見ると、薄く代赭が注されています。

枝先を描く、黒々とした強い筆致とこの代赭によって

カサカサの冬木立でありながら

中に生命が満ちていることを感じます。

左端の樹から延びる枝は遠景左の山につながり、

右端の樹は右の山につながるライン。

近景と遠景の空間を感じつつ

楽しいリズム感。

中景の水に浮かぶ陸地の家々の木々は

たっぷりと水を含んで滲んだ筆により潤い、

縦横だけのシンプルな線で描かれ

画に安心感と優しさをもたらしています。

家々の屋根や大地にも

代赭が掃かれています。

冬景色でありなから、温かさと潤いのある

大雅さんでなければ描けない

素晴らしい山水です。

この山水は、

浦上玉堂に通じていくように

私は思います。

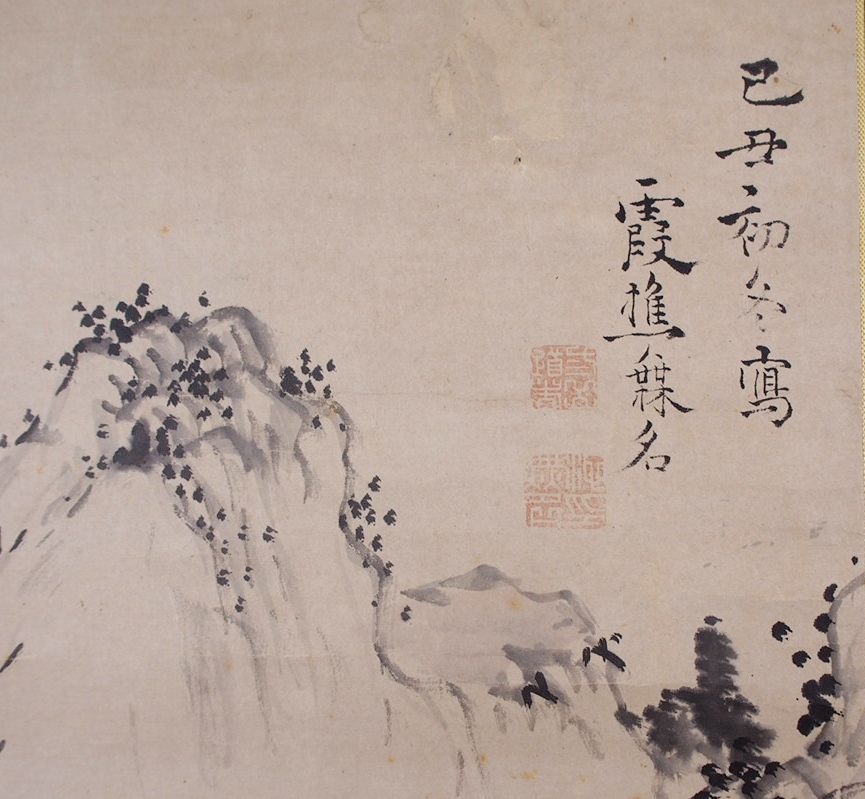

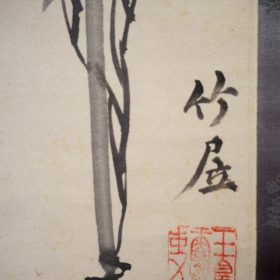

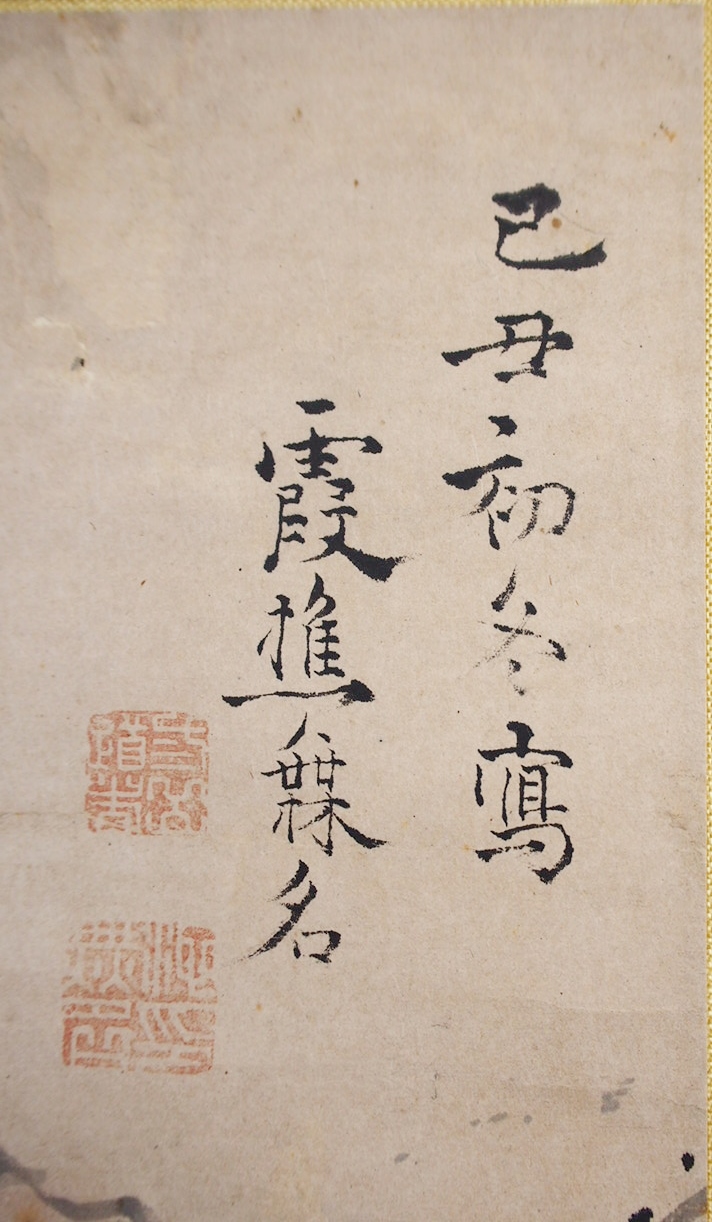

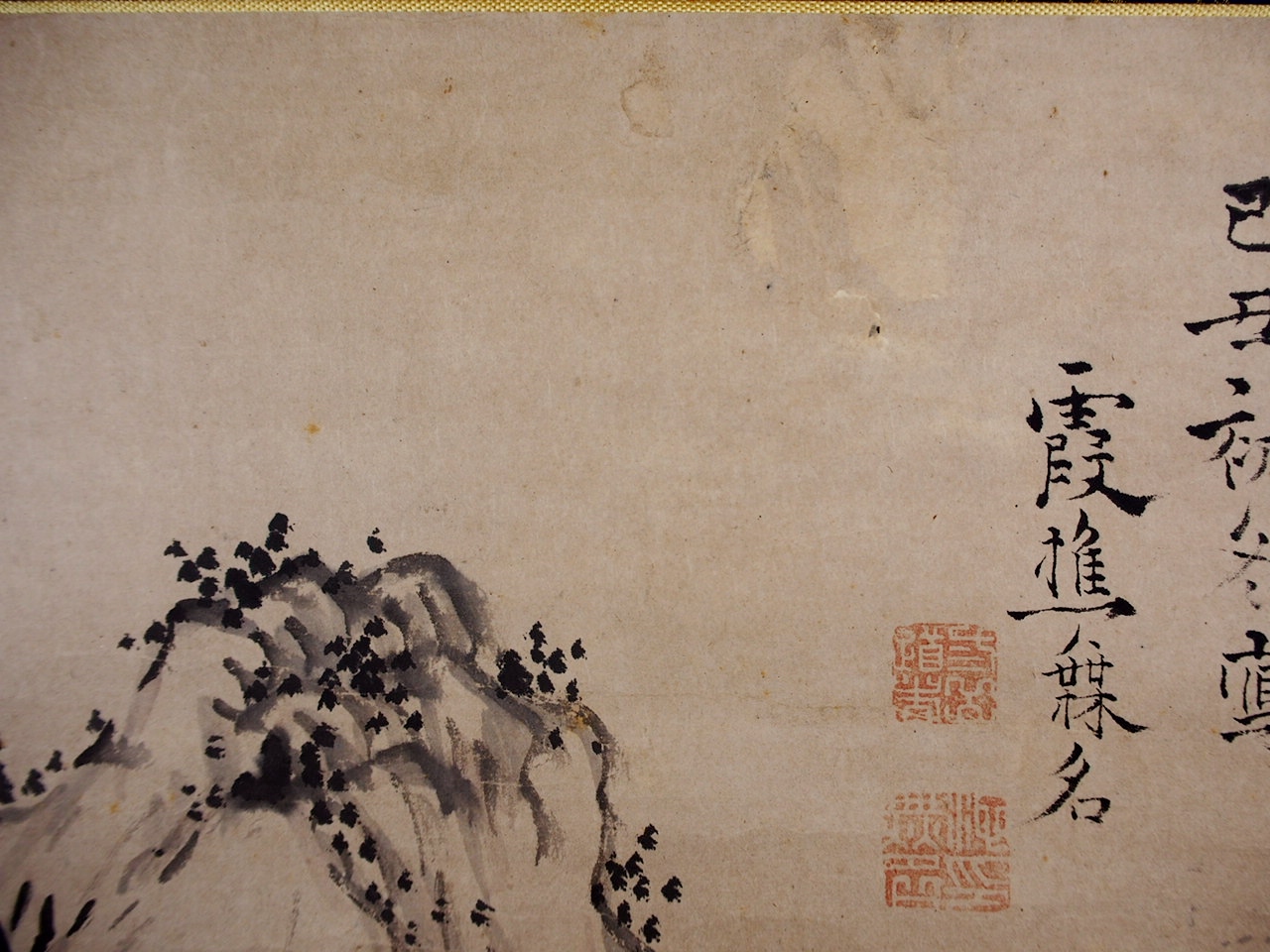

「己丑初冬寫 霞樵橆名」

《弎岳道者》白文方印

《池橆名印》白文方印

款記より明和六年、大雅さん47歳。

同じ年に、

重要文化財「十二か月離合山水図屏風」(出光美術館蔵)

を描いています。

透明感のある色鮮やかな点描を極めたみずみずしい作品です。

それと対極をなすように、

最小限の色と筆で

静かで豊かな世界を描き出してます。

40歳代後半、大雅さんの芸術が頂点に達した

素晴らしい時代の作品です。

本紙にたくさんのシミ・折れがあり

款記の上部左には、紙の欠損を補修した跡がございます。

画像でご確認ください。

気になる点は、お気軽にお問合せくださいませ。

箱無し

価格はお問合せください。

□

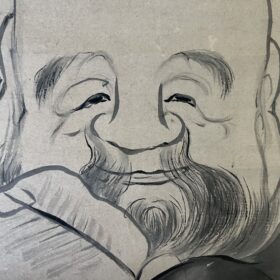

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。

画像ではわかりにくいですが、樹の幹には薄墨と代赭が注されています

向かって左の遠山

右手の遠山

屋根と大地の掃かれた薄い代赭。輪切りにしたような平らな地面は、大雅さんの得意技

この部分には濃い朱色が施されています。

款記・落款部分

本紙補修跡部分

軸先部分