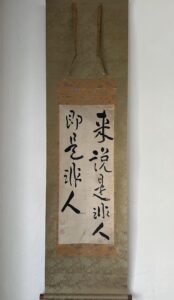

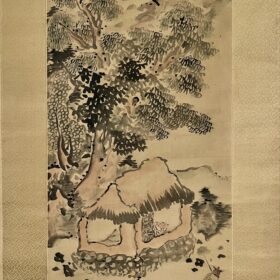

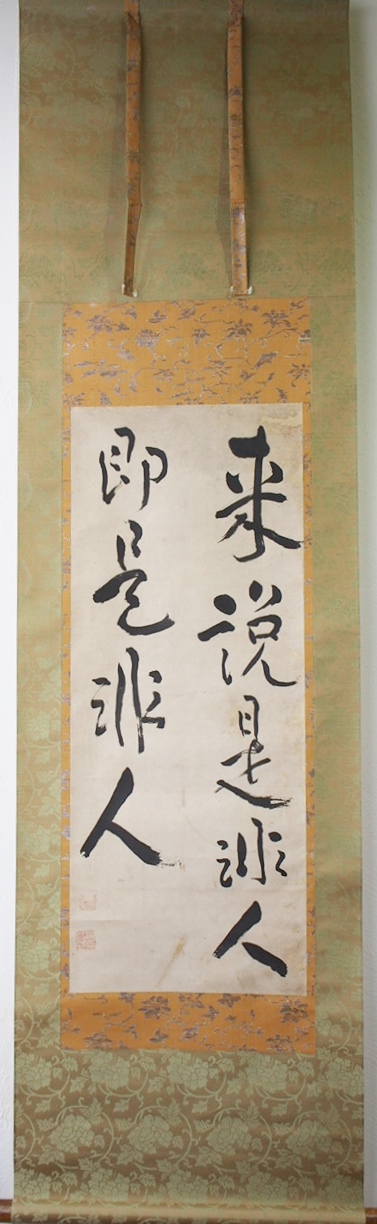

本紙 65,5 ×26㎝

軸装 140 ×38,2㎝

紙本

□

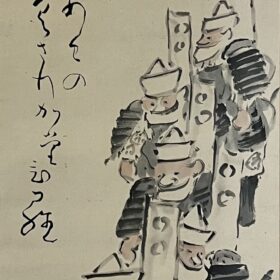

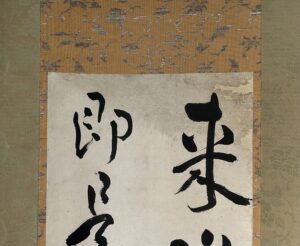

「来説是非人即是非人」

来りて是非を説く人は

即ち是非の人

でしょうか。

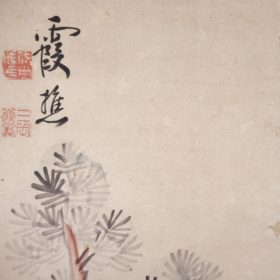

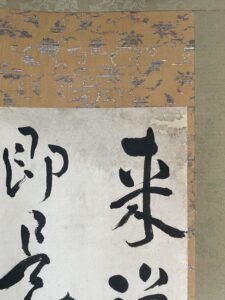

右上に関防印、

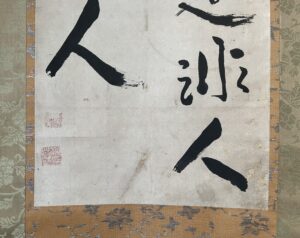

左下に印章がありますので、

完成された一つの作品であることがわかります。

大雅らしい非常に魅力的な書。

不要な力みが全くなく、

自然体の文字の姿です。

「この方は立派だな」

「人間ができている方だな」

って方は、

全く偉そうにもなさらないし、

厳つい身なりでも

きつい表情もしていない。

声高に主張もしない。

大雅のこの書は、そんな人物のようです。

「人」

という字は、ひときわ濃くはっきりと書かれています。

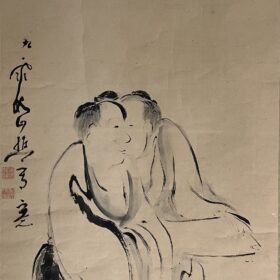

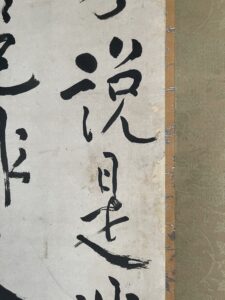

本紙の右側は、紙がかなり傷んでいます。

こういう状態を、古物業者は

「ナメている」といいます。

虫が紙を食べた跡なんですが、

「かじった」というほどきつい感じではなく、

まさに「舐めてなくなってしまった」感じなんです。

仕立て直しされていますので、

もちろん現在は虫の心配はございません。

関防印は下の「生」部分が見えなくなっています。

他にもヨゴレがございます。

コンディションが良くないので格安にせざるを得ませんが、

鑑賞には全く問題ありません。

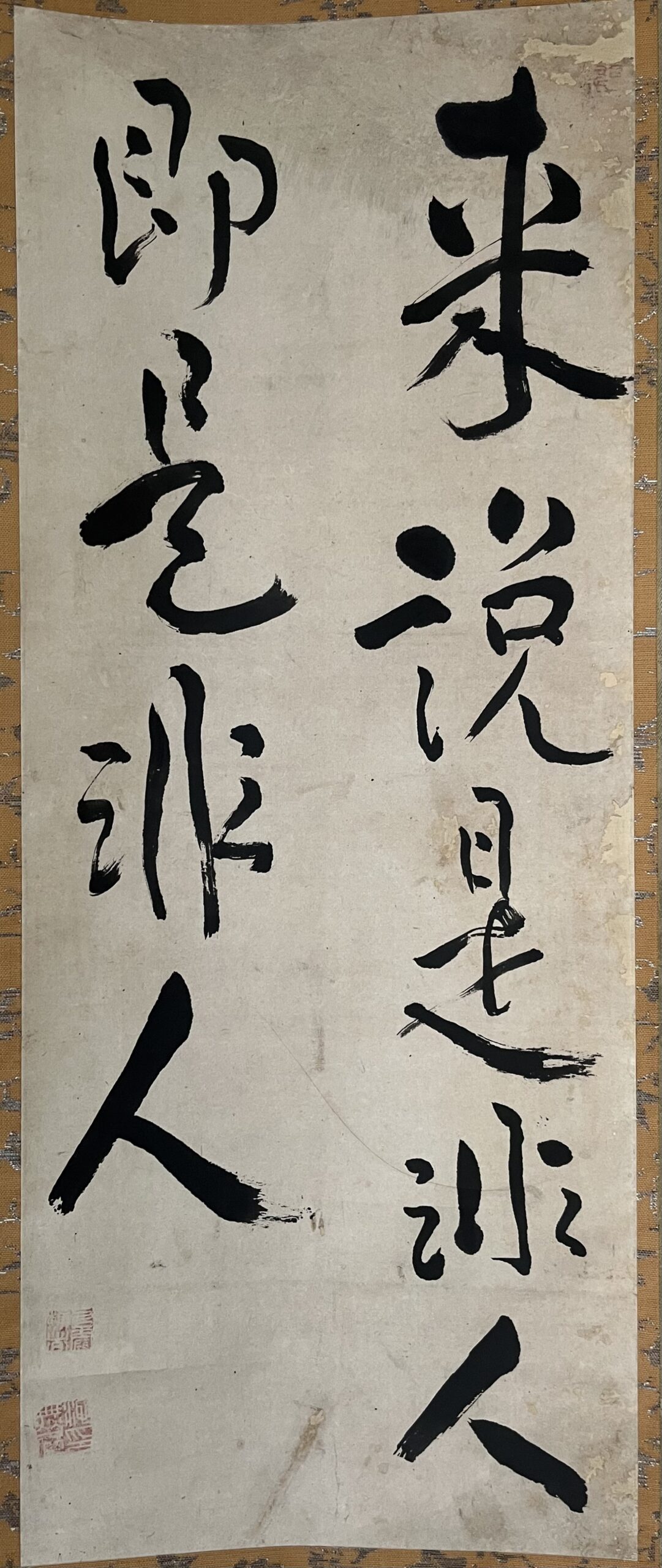

竹屋町裂がふんだんに使われ、

旧蔵者岩崎巴人の、この作品への尊敬、愛情が感じられます。

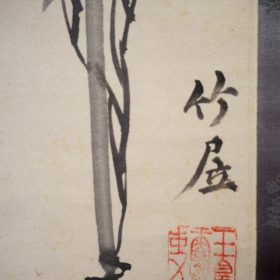

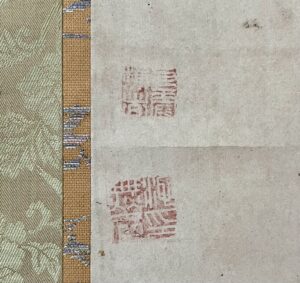

関防印の〈遵生〉朱文長方印は、

30歳代後期~生涯使われた印章。

「九霞樵者」白文方印は、

40才代作品に数多く捺され、最晩年まで使われています。

「池橆名印」白文方印は、30才代後半から最晩年まで使用された印章です。

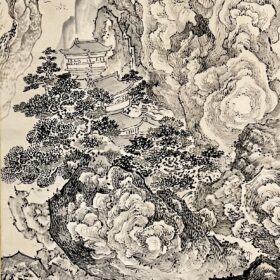

重文・白雲紅樹図(相国寺承天閣美術館蔵)、五君咏図、

瓢鮎図(出光美術館蔵)にも捺されています。

ちなみに、この印章はよく似た陰影の印章が他に2つあるんです。

岩崎巴人(1917~2010/僧侶・日本画家)の極箱付

《お買い上げありがとうございます》

□

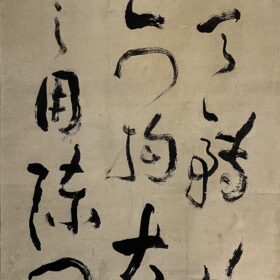

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵 他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ人気アーティスト。

白山・立山・富士山の三霊山に登ったことから

「三岳道者」と号しました。

一緒に旅した、韓天壽、高芙蓉も同じく

「三岳道者」と名乗っています。

本当に仲が良かったんですね。

20代の時にすでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に偽物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品の最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

□

□