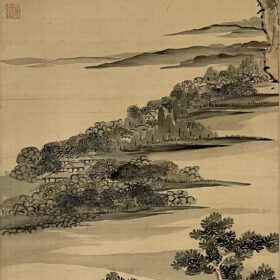

本紙 約122,5 × 36,2㎝

軸装 約205 × 39,3㎝

紙本墨画

□

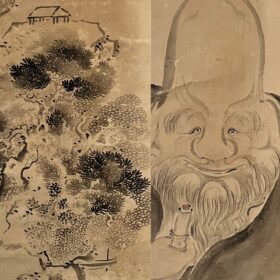

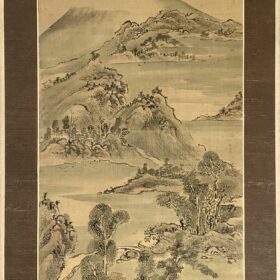

釈迦如来と、普賢・文殊菩薩を描いた三福対。

こんな三尊像見たことがない!

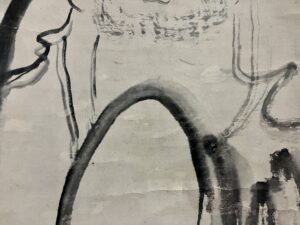

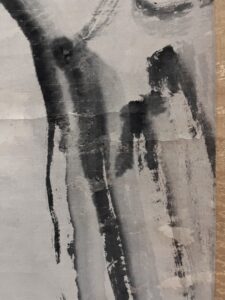

お釈迦様は、

厚い唇、重い瞼、大きな鼻、無精鬚。

寝起きの近所のおじさんみたいです。

衣は極端に省略され、

筆の勢いが激しく、描線が擦れています。

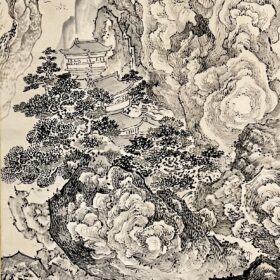

普賢菩薩は後ろを、

白象は真横を向いています。

知恵を象徴する巻き物を捧げ持った文殊菩薩は、

口を開けて屈託なく笑っています。

ぬいぐるみみたいな顔の、可愛い笑顔の獅子。

普賢菩薩のお供の象は、

同じ世代、同じ京都で活躍した伊藤若冲の描く象にも似て、デフォルメされきっています。

凄い!

これ以上は削れないところまで削ぎ落した、筆数の少ない筆致。

三幅とも、

あまり太くない筆で、薄墨でムラムラに余白を埋め、

塗り残しで光輪を現しています。

水分をたっぷり含んだ潤った、最小限の筆で描かれます。

大雅にしかできない三尊像表現。

神々しくはないけれど、見る者を絶対に見捨てない、

どんな人の心をも抱えて寄り添ってくれます。

三幅並べると、

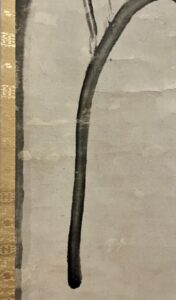

お釈迦様の肩の太い輪郭線と、一息で描かれた強い衣文が聳える山のようで、

お釈迦様が、異次元の高さにいらっしゃるように、

見える構成です。

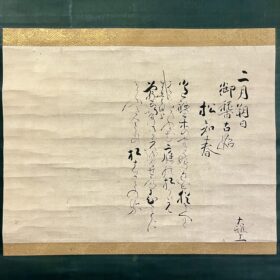

慈雲尊者(1718~1804)の賛を持つ、

本作品と非常によく似た文殊菩薩像が、

「池大雅作品集」(中央公論美術出版/昭和35年/№502)に掲載されています。

個人蔵で、ここに作品をご紹介できないのが残念ですが、

ほとんど瓜二つ!です。

作品集には、811作品が収められていますが、

この文殊様以外、

お釈迦様も、普賢菩薩も、三尊像作品もありません。

本作品は

非常に珍しい大雅の三尊像です。

落款はありません。

大雅の書いた般若心経作品は、名前を記さない(款記のない)作品が多いです。

仏への崇尊により、自署を控えたものと推測しています。

三幅対の大作でありながら、本作品に款記がないのもそのためでしょう。

大雅は非常に信心深い人でした。

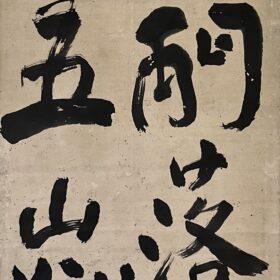

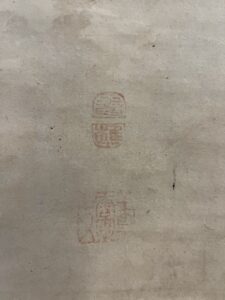

釈迦尊像には「霞樵」朱文聯印、

「玉皇香案吏」朱文方印が、下部中央に捺され、

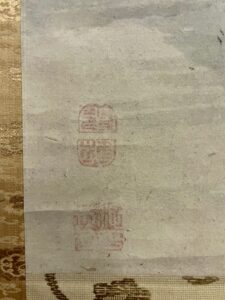

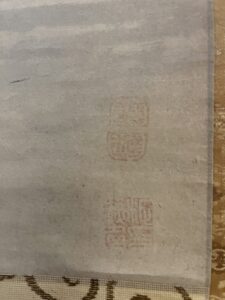

両菩薩像には、「霞樵」朱文連印と「池橆名印」白文方印が、

それぞれの下部左右端に捺されています。

「霞樵」朱文連印は30歳代から最晩年迄使われ、

作品集掲載作品811点中、145点と、

最も使用頻度の高い印章の一つ。

「玉皇香案吏」朱文方印は、20才代から40才代まで使い続けた印章です。

上記作品集中、71作品に捺されています。

詳しくは

大雅の印③ 「玉皇香案吏」前編

に、記してございます。

ご参照ください。

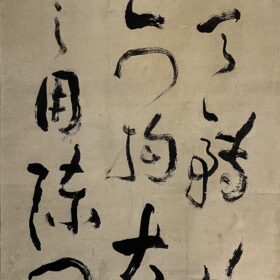

もう一つの「池橆名印」白文方印は、

かなり似た印影の印章が複数ございます。

少なくとも、2つ確認されています。

いずれも、30才代後半から最晩年まで使用されています。

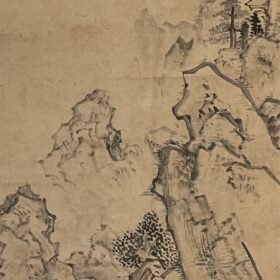

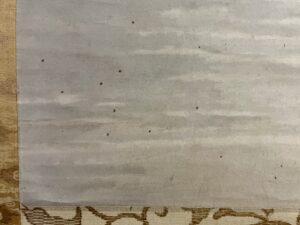

本紙に傷んだ箇所を非常に丁寧に修復した形跡がございます。

特に釈迦尊像は、修復痕が多いです。

画像でご確認ください。

折れもございますが、

作品の価値を損なうものではありません。

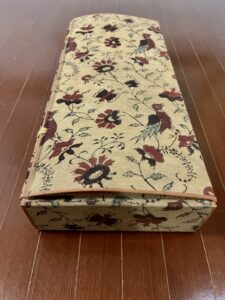

非常に上等な裂を使った贅沢な軸装と、

内箱に古裂のタトウまで備えた誂え箱が、

旧蔵者の、作品に対する情熱と尊敬を表しています。

細谷立斎(1831~1911/貫名海屋門下の南画家・古書画鑑定家)の

明治28年の鑑定付、二重箱。

《お問い合わせください》

釈迦尊像傷み修復仔細

□

釈迦尊像傷み画像

文殊菩薩傷み汚れ

軸先・技巧細工象牙

内箱・内箱蓋裏極書

内箱古更紗タトウ

外箱

□

池大雅

享保8年(1723)~安永5年(1776)

諱/橆名(ありな)・勤

字/貨成・公敏

号/大雅堂・三岳道者・霞樵・九霞、他

京都に生まれ活躍した、絵師で書家、文人。

当時、応挙・若冲と並ぶ、大人気アーティストです。

20才代ですでに名声が高く、

旅が好きで日本各地を旅したため、

日本各地に大量に贋物が存在しています。

近世の絵師で、

国宝・重要文化財に指定されている作品は大雅が最も多いことは、

現在ではあまり知られていません。

文化庁にも数多くの大雅作品が収蔵されています。

川端康成、梅原龍三郎、谷川徹三ら

一流の文化人、画家たちも大雅に魅了され、

その作品を愛藏されていました。

国宝に指定されている「十便十宜図」は川端康成さんの旧蔵品です。